わかりやすい!学資保険にはいつ加入すればいいの?いつ学資金はもらえるの?2つの「いつ?」を解説します!

「学資保険っていつ入ればいいんだろう…」

「学資金はいつもらえるの?損はしない?」

学資保険にまつわるこのような疑問や不安にお答えします!

2つの「いつ?」はとっても重要!

みなさんは学資保険を検討する際に何をもっとも重視しますか?

多くの方は「返戻率」を重視すると思います。

学資保険の返戻率とは、支払った保険料に対して、学資一時金や学資年金などの給付金(学資金)をどれだけ受け取れるか、その割合のことを言います。

一般的に学資保険は、高校や大学など就学のタイミングで祝い金として受け取る一時金や、大学在学中の4年間に毎年年金形式で受け取れる学資年金などの給付があります。

教育資金に充てるためには、なるべく多くの給付金がもらえた方がいいですよね。

たしかに返戻率は、学資保険選びで重要なポイントですが、ほかにも2つの重要ポイントがあります。

- 1. いつ学資保険に加入するのか?(加入時期の重要性)

- 2. いつ、どのように学資金を受け取るのか?(学資金の受取時期と受取方法の重要性)

次の項目からそれぞれ詳しく解説していきます。

1.加入時期の重要性

加入時期が重要になる理由は主に3つあります。

- 保険料に影響するから

- 返戻率に影響するから

- 年齢制限があるから

保険料に影響する

加入時期が早い(子供と契約者の年齢が若い)方が、一般的に保険料は安くなります。

理由は主に2つあります。

1つ目は、加入時期が早いということは、その分契約者(親など)や被保険者(子供)の年齢が若くなるということです。

一般的に若い方がケガや病気のリスクが低くなりますので、保険料も安くなります。

2つ目は、契約者・被保険者の年齢、保障内容などの契約条件が同じ場合、保険料支払期間が長いほど毎月支払う保険料は安くなります。

運用利回りや死亡率を無視して、単純に保険料支払総額100万円を支払期間で割ると、10年では月々8,333円の支払いに対して、5年では1万6,667円になります。

実際の保険料は運用利率や死亡率などを加味して計算されるため、上記のように単純ではありませんが、一般的に保険料支払期間が長いほど毎月の支払保険料は安くなります。

返戻率に影響する

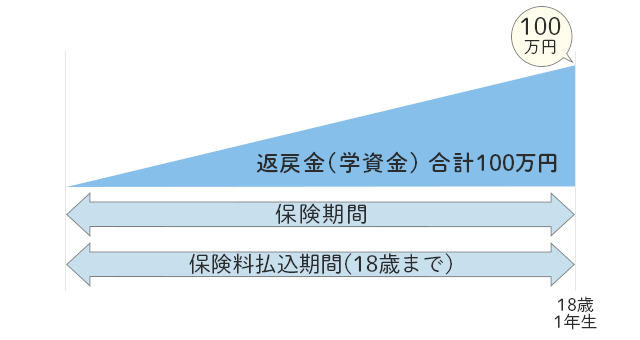

受け取る学資金総額と保険料の払込が完了する年齢が同じ場合、加入時期(加入年齢)が早い方が保険料支払期間は長くなります。

その分支払った保険料を運用する期間が長くなりますので、返戻率は高くなります。

次の2つのパターンを考えてみます。

| A | ・被保険者年齢(こどもの年齢):0歳 ・保険期間:18歳満了 ・保険料払込期間:18歳満了 ・学資満期金支給年齢:18歳 |

|---|---|

| B | ・被保険者年齢(こどもの年齢):5歳 ・保険期間:18歳満了 ・保険料払込期間:18歳満了 ・学資満期金支給年齢:18歳 |

| *年齢は被保険者年齢。 | |

Aの場合、保険会社は毎年支払われた保険料を子供が0歳から18歳になるまでの18年間運用することができます。

Bの場合、保険会社は毎年支払われた保険料を子供が5歳から18歳になるまでの13年間運用することができます。

保険会社は契約者が支払った保険料を運用することで、将来支払う学資金やその他の保険金の原資を用意します。

そして、保険会社の運用は運用期間が長いほど収益を上げやすいと考えられているため、運用期間を長くとれる人に対してより高い返戻率を提示できます。

今回の例だと、保険会社はAの場合の方がBの場合よりも高い返戻率を提示できるのです。

年齢制限がある

保険会社によって異なりますが、学資保険には子供の年齢と契約者の年齢の両方に制限を設けていることが多く、一般的に子供は0歳~7歳まで、契約者は60歳までが加入条件であることが多いです。

2.学資金の受取時期と受取方法の重要性

学資金の受取時期と受取方法が重要になる理由は主に2つあります。

- 返戻率に差がでるから

- 学資金が必要な時期に受け取れない場合があるから

返戻率に差がでる

学資金の受取方法には、主に2つのパターンがあります。

「大学入学時に満期金として一時金でまとめて受け取る方法」と「大学在学中の4年間に年金形式で分割して受け取る方法」があります。

例として、18歳時点で一時金として100万円受け取るケースと、18歳から22歳の4年間で分割して100万円受け取るケースを見てみましょう。

・18歳のときに一時金としてまとめて受け取る方法

・学資年金として18歳以降4年間にわたり分割で受け取る方法

この2つの受取方法のうち、「学資年金として4年間にわたり分割で受け取る方法」で受け取った方が、支払った保険料の総額に対して、最終的により多くの学資金を受け取れます(返戻率が高くなる)。

つまり、どちらも受け取る学資金の総額は100万円で同じですが、学資年金として分割で受け取る場合の方が、支払保険料の総額は低いのです。

理由は、満期まで積み立てた保険料を一時金としてまとめて契約者(保険金受取人)に支払った場合は、保険会社はそれ以降の資産運用ができなくなります。

一方で、学資年金として学資金を4年間にわたって支払う場合は、保険料払込期間後も一定期間は資産運用を継続できるからです。

しかし、学資年金として4年間にわたって学資金を受け取る場合も注意すべき点があります

たとえば、合計で100万円の学資金を受け取れる契約の場合、「一時金」なら保険期間が満了する満期日に100万円をまとめて受け取れることが一般的です。

一方、「学資年金」なら18歳以降の4年間にわたって、毎年25万円ずつ受け取ることになります。

この例の場合、大学入学時のもっとも資金が必要になる時期に、25万円しか学資金を受け取れないことになります。

家計に余裕がある場合は学資年金として受け取る方法でも問題ないですが、まとまった資金がない場合は、学資金が足りないといった事態になってしまうかもしれません。

そのため、学資金の受け取りタイミングと金額は慎重に検討すべきでしょう。

学資金が必要な時期に受け取れない場合がある

18歳で保険期間が満了するタイプ(=18歳満期)の学資保険を検討している場合、子供の誕生日と契約日によっては大学入学前に学資金を受け取れない場合があります。

これが、受取時期と受取方法が重要な2つ目の理由です。

保険会社によって異なりますが、多くの学資保険では、学資一時金(満期を迎えたときにまとめて受け取る満期金)を受け取るタイミングは、子供が所定の年齢(18歳など)に到達した誕生日ではなく、あくまでも保険期間が満了する満期日(=契約日)に設定されています。

次のような例を用いて検討していきましょう。

学資保険に申し込んだ日:2000年3月15日

契約日:2000年4月1日

保険期間:18年間(=18歳満期タイプの学資保険)

保険料払込方法:月払

まず保険料を毎月払い込む「月払」の場合、申込日の翌月の1日が契約日となるため、3月中に申し込んだ場合は4月1日が契約日となります。

そして、18歳満期の学資保険なので、問題なく手続きを済ませることで、満期日(=子供が18歳になった直後の契約日=2018年4月1日)に学資一時金がまとめて振り込まれます。

当然例外はありますが、多くの場合、18歳を迎えた後の4月1日には子供は大学に入学していることでしょう。

つまり、このような例の場合、学資金を受け取るタイミングが大学入学前に間に合わず、必要な教育費用(大学の受験料・入学料・前期授業料など)を事前に用意できないことになります。

一般的に、大学の入学金や前期授業料は2月の下旬から3月中に支払うことになるため、4月に学資金を受け取るのでは間に合わなくなってしまいます。

大学入試では出願料や受験料なども必要ですので、学資金を受け取る時期には余裕を持っておいた方が安心です。

この場合、主に2つの対処法があります。

一つは、「17歳満期の学資保険に加入すること」、もう一つは「出生前加入を利用すること」です。

・17歳満期

17歳満期の学資保険に加入した場合は、基本的に子供が17歳になった後の契約日に、所定の手続きを済ませることで学資一時金を受け取ることができます。

そのため、余裕をもって大学入試に備えられます。

しかし、18歳満期の学資保険に比べて返戻率が低くなっていることが多い点に注意が必要です。

・出生前加入

学資保険には、商品によりますが妊娠中(予定日の140日前⋆)から加入できるものがあります。

契約日を実際の子供の誕生日よりも早められるため、18歳満期の学資保険でも大学入試に間に合うように学資金を受け取れるようになります。

⋆商品によっては出生前加入ができないものや出産予定日の日数について異なるものがあります。

まとめ

この記事では、「いつ学資保険に加入するのか?」と「いつ、どのように学資金を受け取るのか?」の2つの「いつ?」について解説しました。

返戻率だけに注目するのではなく、学資金の受取時期は大丈夫か、月々の保険料はムリのない範囲に設定できているかなどにも注意して学資保険を選んでください!

Will Naviでは興味をもった保険の資料をまとめて請求できます。

ぜひ資料を見比べて自分にあった保険を選んでください!

⇒学資保険の一覧、詳細はこちら

もし何か不安がある場合や、専門家の意見を聞きたい場合は、”FPナビ”でお金の専門家であるFP(ファイナンシャル・プランナー)に、無料で保険や家計のことを相談できます。

ぜひご活用ください!

⇒ファイナンシャル・プランナーに相談してみる

(外部サイトへ遷移します)

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。