死亡保険金にかかる税金って何がある?計算方法も合わせて解説!

死亡保険といえば人が亡くなった際に受け取るものなので相続税がかかるものだと思われがちですが実は必ずしもそうだとは限らないのです。

死亡保険はその契約形態によって、相続税ではなく所得税や贈与税がかかってしまうケースもあるのです。

このページでは、どういった場合にどんな税金が課税されるか解説しています。

しっかりと理解しておきましょう。

死亡保険金に関する税金は契約形態で異なる

被保険者が、亡くなったときに家族にお金を残せる死亡保険。

子どもや専業主婦(夫)の配偶者がいる場合は、万が一のことを考えて死亡保険に加入している方も多いでしょう。

現在、日本では医療保険・がん保険・死亡保険など多くの保険商品が販売されています。保険商品は、保険料を支払うことでリスクに備えることができる点が大きな特徴です。そして、何らかの支障(保険事故)が発生した場合に「保険金」や「給付金」が支払われます。

給付金と保険金の違いは、保険会社からお金が支払われた後の契約が継続するか・消滅するかにあります。

給付金は一般的に、医療費の負担などに対する保障として支払われるお金で、給付金が支給されても、保険料の支払いや保障が続きます。

これに対して保険金は、死亡や契約の満期に伴って支払われるお金で、保険金が支払われた後は保険会社との契約は終了します。

今回解説している死亡保険で支払われるお金は、被保険者が死亡した際に支給されるため、保険金に該当します。

さらに、給付金と保険金では、税金の課税対象となるか否かにも違いが存在します。

所得税法では、身体の傷害・損害に対する慰謝料や損害賠償金である給付金は非課税であることが明記されています。

給付金は医療費など実際にかかった支出に対する保障であるため課税の対象外ですが、保険金は身体への傷害・損害に対する慰謝料などではないため、課税の対象となりえます。

ただし、死亡保険金に対する税金は契約形態によって、所得税・相続税・贈与税のいずれが課税されるか注意が必要です。

どの税金が課税されるかで、受け取れる金額が変わるため、計算方法もあわせてご紹介します。

正しく内容を理解できるように、以下の基本用語も覚えておきましょう。

被保険者=保険の対象となる人。死亡保険の場合は被保険者が亡くなることにより保険金が支払われる

保険金受取人=契約者が指定した保険金の受取人

所得税となる場合

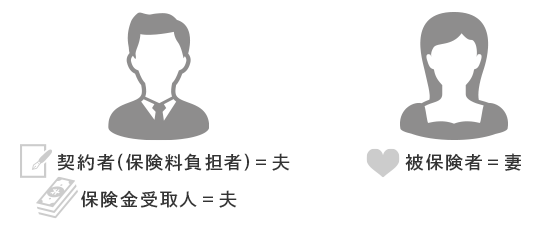

所得税の対象となるのは、契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人物の場合です。

契約者(保険料負担者)=夫

被保険者=妻

保険金受取人=夫

夫が妻を被保険者として死亡保険を契約し、自ら保険料を支払い、受取人を自分にしたケースが考えられます。

妻が亡くなれば、保険金は夫に支払われます。

この場合、夫は自ら負担した保険契約によって、自分自身が保険金を受け取ることになるため、保険金は自分の所得として所得税が課税されます。

所得税となる場合の計算方法

保険金が所得税の課税対象となる場合は、お金の受け取り方によって計算方法が異なります。

一時金として保険金を受け取った場合と年金払いで受け取った場合に区分されています。

一時金として保険金を受け取った場合、保険金は労働の対価などに当てはまらない臨時的な収入である「一時所得」に該当します。

年金払いで受け取った場合は、所得税の所得区分に振り分けられない所得として「雑所得」に該当します。

死亡保険金は一般的に一時金として受け取る場合が多いため、その場合「一時所得」となります。

それでは一時所得の計算方法をみてみましょう。

【所得税(一時所得の場合)の計算例】

不幸にも数年後Yさんが病気で亡くなり1,000万円の保険金が支払われることになりました。

Xさんがこれまで支払った保険料は、総額300万円になります。

この場合、保険金にはどれくらい税金がかかり、手元にいくら残るでしょうか?

- 1) 一時所得の金額

死亡保険金額(1,000万円)-払込保険料総額(300万円)-一時所得の特別控除額50万=650万円 - 2) 課税対象となる金額

一時所得の金額(650万円)×1/2=325万円 - 3) 各種控除(社会保険料控除・扶養控除・医療費控除など)の合計=所得控除額

- 4) 所得額-所得控除額=課税所得金額

- 5) 課税総所得金額×所定の税率-所定の控除額=算出税額

※所定の税率と所定の控除額は、課税所得金額によって定められています。

例)課税所得金額:195~330万円以下 税率:10% 控除額:97,500円 - 6) 算出税額-源泉徴収税額=所得税

相続税となる場合

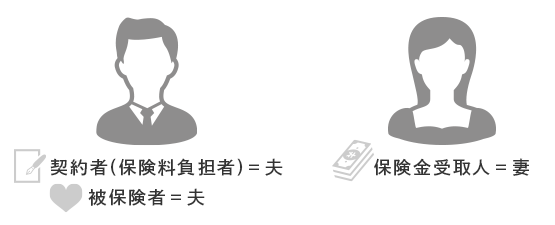

相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一人物である場合です。

契約者(保険料負担者)=夫

被保険者=夫

保険金受取人=妻

夫が自分を被保険者にして死亡保険を契約し、保険料の支払いを行い、受取人を妻か子どもにしていたケースが考えられます。

夫が亡くなれば、保険金は受取人である妻または子どもに支払われます。

この場合、妻または子どもが受け取った保険金は、相続財産とみなされ相続税が課税されます。

相続税となる場合の計算方法

保険金が相続税の課税対象となる場合は、税額控除が複数存在していることを考慮する必要があります。

多くの場合は保険金額が控除内に収まるため、結果的に相続税の支払いが不要となる可能性が高くなっており、お得な契約形態と言えます。

代表的な控除の計算方法を紹介した後、相続税の計算方法についてご紹介します。

〇配偶者の税額軽減

受取人が配偶者の場合は、法定相続分の金額または、1.6億円以内であれば非課税となります。

〇未成年者の税額控除

受取人が未成年である場合は、一定額の控除があります。

(満20歳-現在の未成年者の年齢)×10万円=未成年者控除金額

※ただし、1年未満の期間は切りあげて1年と換算する。

- 1) 礎控除額3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除

- 2) 各種控除額の算出

- 3) 500万円×法定相続人数=非課税限度金額(死亡保険に対する控除)

- 4) その他財産+死亡保険金-基礎控除額-非課税限度額=課税価格

- 5) 課税価格×所定の税率=相続税

※所定の税率は、法定相続分に.応ずる取得金額によって定められています。

例)法定相続分に応ずる取得金額:3,000万円以下 税率:15% 控除額:500,000円

贈与税となる場合

贈与税の対象となるのは、契約者と被保険者と受取人がすべて異なる場合です。

契約者(保険料負担者)=夫

被保険者=妻

保険金受取人=子

夫が妻を対象に死亡保険を契約し、保険料の支払いを行い、受取人を子どもにしていたケースが考えられます。

妻が亡くなれば、保険金は子どもに支払われます。

この場合、子どもが受け取った保険金は、保険料を負担した夫から子どもに対する贈与が発生したとされ、贈与税が課税されます。

贈与税となる場合の計算方法

保険金が贈与税の課税対象となる場合は、贈与税が特に税負担が大きくなっていることに注意しましょう。

贈与税の税率が低いと、多くの人が相続税逃れを考えるため、贈与税の税率を上げて、生前に贈与された人と死後に財産が相続された人の間に不公平が生じないよう、贈与税は高く設定されているのです。

- 1) 死亡保険金-贈与税の基礎控除額110万円=課税価格

- 2) 課税価格×所定の税率-所定の控除額=贈与税の税率

※所定の税率と所定の控除額は、課税価格によって定められています。

贈与税の税率は直径尊属から直径卑属(子ども・孫など)への計算に使う「特例税率」とそれ以外の「一般税率」を使います。

例)一般税率の課税価格:600万円以下 税率:30% 控除額:650,000円

特例税率の課税価格:600万円以下 税率:20% 控除額:300,000円 - 3) 死亡保険金×贈与税の税率=贈与税

まとめ

このように、死亡保険に関係する税金の種類や計算方法は契約形態によって異なります。

死亡保険は、残された家族の生活をサポートするための保障です。

契約の仕方でその効果は変わってきますので、死亡保険を選ぶ場合は、そのあたりも考慮にいれて自分にあった死亡保険を選びましょう。

⇒死亡保険の一覧、詳細はこちら

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。