手取りが減った⁉介護保険料の天引きって、いつから何のためにする?

この記事の要点

- 介護保険料の支払いは40歳から始まるので、手取りが減るかもしれません

- 64歳までの介護保険料は健康保険料と一緒に納め、それ以降は原則年金天引きで納めます

- 滞納するとさまざまな不利益が生じます

- 介護保険料を支払うことで、介護が必要になったときに介護サービスが利用できます。

- 公的な介護保険制度だけでなく、理想の介護を考えた自助努力も大切です

突然始まる介護保険料の天引き。

急に手取りが減った!?と驚いた方もいるかもしれません。

この記事を読めば、介護保険料はいつからなんのために支払うのかだけでなく、介護保険の必要性や個人での備え方がわかるでしょう。

今回の疑問をきっかけに、介護も含む将来の備えについて考えてみませんか。

介護保険料はいつからいつまで払うのか

介護保険料は、満40歳に達したときから支払いが始まります。

健康保険料と一緒に納めるため、会社員の方は今までより天引き額が多くなる(=手取りが減る)かもしれません。

介護保険料が健康保険料と一緒に徴収されるのは、65歳になる前日まで。

65歳に到達すれば、今度は介護保険の第1号被保険者として、介護保険料が単独で徴収されるようになります。

つまり、介護保険料そのものは40歳に達したときから一生涯支払いが続くのです。

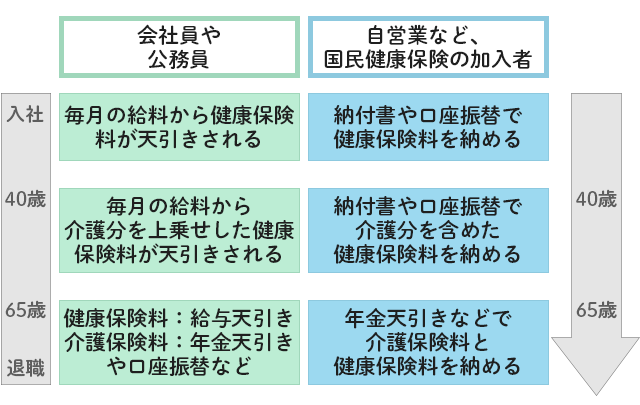

保険料の払い方

40歳から一生涯続く、介護保険料の支払い。その支払方法について、もう少し具体的に見てみましょう。

64歳までの会社員や公務員は介護保険料が天引き

給与所得者の場合、40歳から64歳までは介護分を含めた健康保険料が、給料より天引きされます。

保険料率は健康保険の種類や年度によって異なりますが、たとえば協会けんぽの介護保険料率は、1.80%*です。

*一般被保険者の令和3年3月分(4月30日納付期限分)から

厚生年金などと同様に、事業者は介護保険料の半分を負担します。

65歳以降も会社員を続ける場合

65歳以降も会社員を継続する場合、給与から天引きされるのは健康保険料だけに。

介護保険料は別で市町村に納めることになります。

基本的に年金天引きですが、65歳になってすぐは天引きの手続きができないため、普通徴収(納付書や口座振替など)で納めます。

64歳までの国民健康保険加入者の支払い方法

自営業やフリーランスなどの国民健康保険加入者は、納付書や口座振替等で保険料を納めていると思います。40歳になると保険料に介護分が上乗せされるため、毎月の支払額が増えることがほとんど。

保険料率は国民健康保険料(税)と同様、自治体ごとに決まっています。

65歳以上の国民健康保険加入者の支払い方法

65歳になると、介護保険料は単独で徴収されます。年金天引きが原則ですが、65歳になってすぐや年金額が少ない方などは、普通徴収(納付書や口座振替など)になることも。

保険料のことで疑問があれば、介護保険証が送られてきたタイミングで役所に相談に行くといいでしょう。

年齢や雇用形態で支払方法は違うものの、40歳を過ぎれば一生払い続けていく介護保険料。いったい何のための保険料なのでしょうか。

次の章で詳しくみていきましょう。

介護保険は、将来介護サービスを利用するために必要な公的保険

将来介護が必要な状態になったとき、適切な介護サービスを利用するにはお金が必要です。介護のリスクを相互に支えあうのが介護保険制度で、その運営のために介護保険料が必要なのです。

たとえば健康保険料は、毎月支払うことで病院を3割負担(年齢や所得によっては1~2割)で受診できますよね。

「いざ病院にかかるときのため」の保険が健康保険、「将来介護サービスを受けるときのため」の保険が、介護保険です。どちらも公的保険なので、保険料は必ず納めないといけません。

介護サービスの例

介護が必要な状態になったとき、同居の家族だけに介護を強いるのは現実的ではありません。

介護のプロを頼り、訪問で入浴や食事の介助を受けたり、施設に宿泊したりすることが多いでしょう。介護認定を受ければ、これらの介護サービスを1割~3割の自己負担で受けられるのです。

ただし、介護保険料を納めている人が誰でも介護サービスを受けられるわけではありません。

実際に介護サービスを利用するには条件があるのです。

介護サービスを利用できる条件

65歳以上の方は、要支援1~2/要介護1~5に認定されれば介護サービスを利用できます。

一方で40歳~64歳の第2号被保険者は、介護状態になった原因が次の特定疾病である必要があります。

特定疾病の範囲

厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」より引用がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※

関節リウマチ※

筋萎縮性側索硬化症

後縦靱帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※

【パーキンソン病関連疾患】

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症※

糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化症

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(※印は平成18年4月に追加、見直しがなされたもの)

64歳以下と65歳以上で、条件が異なることがわかります。

介護保険料を滞納するのはNG

「介護保険のことはなんとなくわかったけど、健康保険と違って身近に感じられない。」正直なところ、このように感じてしまう方がいるのも事実です。

しかし必要ないからと滞納すれば、さまざまなペナルティが発生します。

介護保険料を滞納した場合のペナルティ

介護保険料を滞納すると、具体的には次のようなペナルティが発生します。

- 延滞金が発生する

- 介護が必要になったとき、1割負担でいいはずが3割負担になってしまう

- 高額介護サービス費(自己負担上限額を超えた分は負担しなくていいという制度)の支給が受けられない

など

しかも、介護保険料を支払えるのは2年が時効。それを超えてしまうと、さかのぼって支払うことができません。その結果、介護費用の負担が増えて子供世帯にまで迷惑をかけてしまう可能性もあります。

毎月の保険料は確かに負担ですが、介護にお金がかかるのも事実。年金生活と重なる介護費用を、現役時代から負担し始めるのは合理的とも言えます。

介護保険の仕組みを理解し、毎月の保険料支払いに備えましょう。

介護保険料の支払いが苦しい場合は

ただし、どうしても保険料の支払いが経済的に困難な場合は、減免や減額、猶予してもらえるケースがあります。

災害、所得減少、低所得者など細かく決められた要件に該当することが条件となるため、自治体の介護保険窓口に問い合わせてみましょう。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合も、該当する可能性があります。

いずれにしても、申請が必要です。転職や退職などで保険料の払い方が変わる方も、うっかり未納にならないように注意しましょう。

介護のこと、ちょっと考えてみませんか?

介護保険料の支払い開始を機に、少し介護について考えてみませんか?

遠いように思えても、いつかは自分ごととなる「介護」。考えるのは早ければ早い方がいいです。とはいっても、なにも「老後は絶対にこの老人ホームに入居する!」というところまで決める必要はありません。

- こういう状態になるまでは、自宅で介護を受けながら過ごしたい

- 子供の世話になるのは嫌なので、ある程度動ける状態でもグループホームに入居したい

- 〇〇歳になっても要介護〇以下なら自宅、もしそれ以上の介護度になれば特養に入所したい

など、どんな暮らしがしたいかをイメージするのが大事なのです。

実はひとことに介護と言っても、選択肢はたくさんあるもの。その選択肢の数だけ、必要になるお金が違うものです。

なんとなく老後の費用を用意するよりも、必要となるお金を意識して用意する方が、将来の選択肢をぐっと広げられます。

介護にかかる費用の目安

肝心の介護費用は、公的な介護保険だけでは足りない可能性があることも知っておきましょう。

今後は高齢化社会が加速するため、介護の制度はどんどん変化すると考えられます。その費用負担を軽くするためには、40歳からコツコツ介護保険料を納めること。そして自助努力も大切です。

希望する介護にかかる費用は人や地域によって異なりますが、わかりやすいように平均の金額で考えてみます。

【介護の認定を受けたときにかかる平均的な費用】

一時的な費用(介護用ベッド購入費や住宅改修など):74.4万円

毎月必要な金額:8.3万円

介護期間:61.1か月(5年1か月)

仮に上記の平均的な介護を受けた場合、総額は約581万円。夫婦2人ならその倍が目安となります。もし有料老人ホームなどに入居したいと考えるなら、この金額よりももっと必要になるでしょう。

さらに、介護保険料は介護を利用するようになっても払い続けます。税金や保険料が天引きされた年金の中で、介護費用をやりくりする必要があるのです。

介護を含めた老後資金の準備方法

介護の費用は、子供や孫の世代にまで負担を強いることがないよう、時間を味方につけてコツコツ準備していくことが大切です。

「まだ介護は先だから何も考えなくてもいい」という考え方もありますが、「早いうちに準備を始めた方が貯めやすい」というのも事実です。準備というのは貯金ももちろんですが、投資や保険にもあてはまります。

| 資金の準備方法 | 早く始めるメリット |

|---|---|

| 貯金 | 毎月の貯金額が少額で済む |

| 投資 | 長期間の投資にするほどリスクを軽減できる |

| 民間の介護保険など | 若いうちに加入すれば毎月の保険料が安く済む |

介護保険料はいつから?のまとめ

介護保険の支払いは40歳から始まります。

64歳までは健康保険に含まれた形で、そして65歳以上は介護保険単独として、一生涯払い続けます。

その分、介護が必要になったときには1~3割負担で介護サービスを受けられるのが、公的介護保険制度です。滞納しないように注意しましょう。

ただし、公的な制度だけで介護費用をすべてまかなうのは難しいです。月々の介護保険料にプラスして、自分で貯めることも必要。

約494万円をひとつの目安として、今から準備を始めてみませんか?

貯金や投資、民間の保険など、どんな準備方法でも早く始めるメリットが高いです。

具体的な準備方法が知りたい方は、保険会社や代理店などの保険のプロに相談がおすすめ。

ニッセンライフなら35社以上の保険会社商品を取り扱っており、民間介護保険の比較がかんたんにできます。

| この記事を監修した人 | |

|---|---|

| 條 武尊 |

保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、大学課程(TLC)、証券外務員 | |

出典

「協会けんぽの介護保険料率について」(全国健康保険協会)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298/?_ga=2.94362330.633849704.1629423701-1821271727.1629423701

「特定疾病の選定基準の考え方」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)

https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/2021honshi_all.pdf

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。