かしこい生命保険の選び方!誰でもできる保険の診断方法

皆さんは生命保険についてどこまで考えているでしょうか?

また、どのように選んでいるでしょうか?

すでに加入されている方の中には、随分昔に入ってもう何年も見直していないなんて方も多いかもしれません。

生命保険は、年齢にあった保障が受けられるものを選んでおかないと、いざ病気やケガをしたときに、十分な保障を受けられないかもしれません。

自分だけではなく家族のためにも年齢に応じた保険に入ることはとても大切です。

今回は、年代ごとのリスクの紹介や統計での保険の選び方などを紹介します。

ぜひ参考にして、今の自分にあった保険を選べるようにしましょう。

年代ごとのリスクに応じた生命保険を選ぶ

生命保険の選び方のコツは、「年代ごとのリスクに応じた保険を選ぶ」ことです。

生命上のリスクはいろいろありますが、年代別で考えるとわかりやすいです。

今の自分はどんなリスクに備えるべきかに着目しましょう。

年代別の「気をつけなければならないリスク」について、一般例を下記の表にまとめました。

| 年代&家族構成 | 死亡に関するリスク | 医療に関するリスク | 教育に関するリスク | 介護に関するリスク | 老後に関するリスク |

|---|---|---|---|---|---|

| 20~30代・独身 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 |

| 20~30代・夫婦 | 〇 | 〇 | × | △ | 〇 |

| 20~30代・夫婦+子供 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 |

| 40~50代・独身 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |

| 40~50代・夫婦 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |

| 40~50代・夫婦+子供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 60代~・独身 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |

| 60代~・夫婦 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |

| 60代~・夫婦+子供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ○=該当、△=一部該当、×=該当しない | |||||

年代ごとで考えたいリスク

表を見たけどいまいちリスクについてイメージできないと悩んでいる方も多いかもしれません。

では、ここからは年代ごとに考えなければならないリスクについてご紹介します。

年代別に家族の有無に分けて細かくお伝えします。

20~30代で考えるべきリスク

20~30代で考えるべきは、死亡保障よりもがんや特定疾患などの病気への保障です。

日本人の罹患率の1位はがんだといわれています。

がんの発症年齢は50歳くらいから増加する傾向があるため、20代ではまだ必要ないと思われがちです。

同じ保障内容でも、20代で加入する場合と50代で加入する場合では保険料は大きく変わります。

また、一度がんにかかるとがん保険に加入することが難しくなります。

とくに30代後半から40代の女性は男性に比べるとがん罹患率が高いというデータもあるので、若いうちからがん保険に備えておくといいでしょう。

⇒がん保険人気ランキング

40~50代で考えるべきリスク

40~50代で考えたいリスクはがんや医療へのリスクに加えて、介護のリスクです。

65歳以上の要介護(要支援)認定者数は年々増加傾向で、65歳以上の5人に1人は介護認定を受けていることになります。

40~50代は自分以外のことにとてもお金がかかる年代です。ですが、老後に備えることも必要です。

貯蓄はもちろんですが、介護保険などで万一のリスクに備えるということも検討しておきましょう。

60代~考えるべきリスク

60代~からも40~50代と同じく、介護保険と医療保険は手厚くしておきましょう。

60代以降病気や介護のリスクが高まり、いつ自分の身に何が起こってもおかしくありません。

突然寝たきりになってしまうことも十分にありえます。

もし介護状態になった場合、住宅改修などの費用が必要になることもあるので、介護保険などでしっかり備えておくことが大切です。

子供がいる人が考えるべきリスク

年代別でご紹介しましたが、子供がいる場合には別のリスクを考えておく必要があります。それは、教育資金です。

子供の教育資金は、年齢を重ねるごとに負担が増えてしまうのが現状です。

そのため、経済的な負担が大きくなってから対策をしては遅い可能性があります。

子供が生まれるのがわかったときから対策をしておくことをオススメします。

どの年代でも考えたいリスク

どの年代でも考えておくべきリスクは二つあります。

このリスクへの対策は怠らないようにしましょう。

- 死亡のリスク

- 医療のリスク

人間いつ亡くなってしまうかは誰にも予想ができません。

もしかしたら明日交通事故などで死んでしまうかもしれないリスクもあります。

若い独身の頃は高額な死亡保障は必要ありませんが、家族がいる方は残された家族の生活費のためにお金を残しておく必要があります。

医療のリスクに対する備えも大切です。

病気もいつなってしまうかわからないものですよね。

入院や手術など、高額な医療費用に対する対策が必要です。

では、いったいどのくらいの保険金額を備えれば安心なのでしょうか。

目安の決め方について次で見ていきます。

公的保障でカバーできないリスクに生命保険で備える

日本にはさまざまな公的保障があります。

すべてを自分で備える必要はなく、まずは公的保障がどれくらいあるのかを知り、そのうえで足りない分を備えることが必要です(以下、一例)。

- 死亡したときは遺族年金、死亡一時金

- 医療費用が高額になったときは高額療養費

- 病気やケガなどで会社を休むときは傷病手当金

- 妊娠や出産をしたときの出産育児一時金、出産手当金

- 老後は老齢年金

- 介護が必要になれば介護保険や高額介護合算療養費制度

公的保障は、自営業の方と会社員・公務員の方では、加入している年金や健康保険が異なるため、受けられる制度が異なります。

ケガや病気で働けなくなったときに収入の保障をする傷病手当金制度は、国民健康保険にはありません。そのため、自営業の方は一から備える必要があります。

会社員や公務員の方のように被用者保険に加入している場合でも、傷病手当金は最長1年6か月で終了してしまうため、復帰できないようであれば収入が減少してしまう可能性もあります。そのようなリスクもあるので、よく考えてから何をカバーするのか選択するようにしましょう。

また、加入する保険の金額はいくらの商品を選べばいいか迷いますよね。

そんなときは以下の計算式を参考にしてみてください。

必要保障額-公的保障=自分で入る保険の保険金額

この計算式に数値を入れることですぐに自分に必要な保険金額を理解することができます。

統計を参考に生命保険を選ぶ

年代ごとのリスクや、保険金額の出し方はわかりました。

では肝心の必要保障額はどのくらいなのでしょうか。

今度は統計をもとに考えてみましょう。

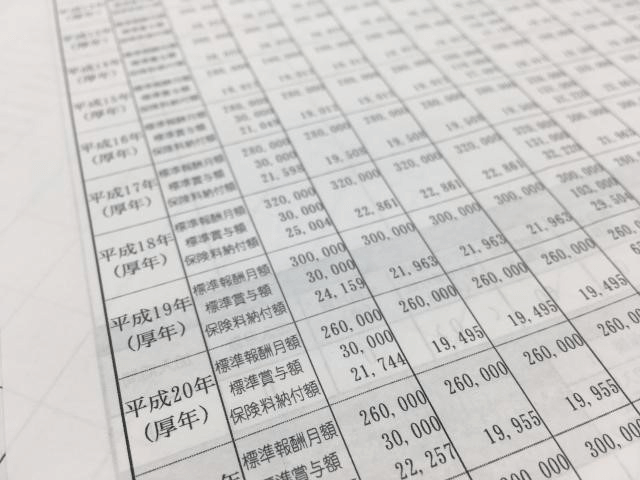

生命保険加入金額の統計

まず、死亡保険から見てみましょう。

死亡保険は、保険の対象者(被保険者)が亡くなったときや高度障害状態になった場合に受けとれる保険です。

主に、お葬式代の費用や残された遺族の生活費として加入するものです。

公益財団法人生命保険文化センターの令和元(2019)年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険(死亡保険)の平均加入額は1,260万円となっています。

全体で一番多く加入している金額は200万~500万円、男性は1,000万円~1,500万円、女性は全体と同じで200万円~500万円となっています。

男性の場合は一家の大黒柱になっていることが多い分、自分自身にかけている保険金額も自然と高額になっているということです。

ただし、死亡保険金額はたくさんあればいいというものではありません。

死亡保険金額は、その人の年齢や家族構成によって必要な金額が変わります。

また、遺族年金などの公的保障も人によって受け取れる金額は変わるので、必要保障額を算出して死亡保険を準備することが大切です。

1日あたりの入院でかかる費用

公益財団法人生命保険文化センターの令和元(2019)年度「生活保障に関する調査」によると、直近の入院時の1日あたりの自己負担費用は、平均1万9,835円となっており、年齢が上がっていくにつれて高額になっていく傾向にあります。

また、厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況」平成30年7月1日現在のデータをみると病院における差額ベッド代の1日あたり平均徴収額は、6,258円となっています。

差額ベッド代は、何人部屋になるのかによって金額が異なります。

- 1人部屋:7,907円

- 2人部屋:3,099円

- 3人部屋:2,853円

- 4人部屋:2,514円

あくまでも平均金額なのでこの金額に満たない場合もあります。

また、6人などの大部屋の場合はかからないこともあります。

差額ベッド代は公的保障のひとつである「高額療養費制度」が適用外となっているため、全額自己負担になります。

保険を選ぶ際は、差額ベッド代の費用もきちんとカバーできる保険を選ぶようにするのもオススメです。

払い方や保険期間を選ぶ

ここからは生命保険の種類に合わせた支払い方や保険期間についてご紹介します。

保険には主に4種類あるので、自分生活スタイルに合う支払い方法を選ぶようにしましょう。

死亡保険

死亡保険には定期型と、終身型があります。

定期型の保険期間は10年や65歳までなどと期間が決まっており、期間が終了すると保障は無くなります。

掛け捨てタイプが主流になっているため、保険料が割安です。

保険料の負担を抑えたい方や、子育ての期間などで遺族の生活保障のために高額な死亡保険金額が必要な方に適しています。

一方で、終身型の保険期間は途中で解約しない限り一生涯適用される保険です。

一定期間経つと解約したときに解約返戻金を受け取れるので、貯蓄性があります。

終身型の支払い方法は短期払と終身払があります。

短期払は60歳まで保険料を払い続け、60歳以降は保険料を支払わなくても保障が生涯続きます。

終身払は、契約が続いている限り一生涯支払いが続きます。

年金暮らしになった場合でも支払わなければならないので、そのことも頭に入れて加入しましょう。

保険料は、終身型は定期型と比べると解約返戻金がある分割高ですが、保障は一生涯で保険料は変わらないというところがメリットです。

葬祭費用として備えることはもちろん、解約返戻金を利用して万一の死亡保障も備えながら子供の学費の備えや老後の生活費としても利用できます。

⇒死亡保険の一覧、詳細はこちら

医療保険・疾病保険

医療保険も保険期間が定期型と終身型があります。

医療保険は定期型でも終身型でも掛け捨てのものが多くなっていますが、定期型の方が保険期間が決まっている分、終身型よりも保険料が割安になっています。

選ぶときの基準として、定期型はなるべく保険料の負担を少なくしたい方や、一定期間保障を手厚く備えたいときの上乗せ保障として活用するのがオススメです。

終身型は、保険料が契約したときの年齢から変わらないのが特徴です。また、保険料払込期間は終身払と短期払から選べるので、65歳までに設定して年金生活が始まったら保険料は払わないようにするというような契約もできます。

ただし、短期払にする場合は終身払よりも保険料が割高になっているので、医療保険を見直す可能性がある場合は注意が必要です。

就業不能保険

保険期間は定期型のみとなっていて、自分の働き方に応じて1年単位で保険期間を決めることができます。

保険期間が満了すると、保障はなくなります。

一般的に働いている期間や、子供が独立するまでを保障することが多いため、定年である65歳や子供が社会人になる18歳~22歳になったころの年齢に保険期間を設定することが多いです。

一家の大黒柱が亡くなったときの保障は死亡保険で備えられますが、働けなくなった場合の保障はないので、就業不能保険で備えるといいでしょう。

介護保険

民間の保険会社で加入する介護保険も、保険期間は定期型と終身型があり、定期型は掛け捨てで、終身型は解約返戻金があるので貯蓄性があります。

介護保険の場合、保険金の受け取り方法がたくさんの種類があります。

たとえば、所定の要介護認定を受けた場合にまとまったお金が受け取れる一時金タイプや、一定期間または一生涯にわたって毎月給付金が受け取れる年金タイプなどがあります。

保険期間や保険料払込期間はもちろんですが、給付金の受取方もあわせて検討するようにしましょう。

まとめ

今回は保険の選び方についてご紹介しました。

生命保険は、いざ加入しようと思ってもなかなか何を選べばいいのかわからないものですよね。

なかには、加入して満足してしまう方も多いのではないでしょうか。

基本的には、公的な保険でまかないきれない部分をカバーする意味合いで加入を検討するといいでしょう。

一方で、生命保険というのは自分のライフステージに合わせて変えていかなければならないものでもあります。

今回は、年齢別に備えなければいけないリスクについてもご紹介しました。

ぜひ、この記事を参考に、自分と家族を守れる保険を見つけてみましょう。

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

出典

「令和元年度「生活保障に関する調査」」(公益財団法人生命保険文化センター)

https://www.jili.or.jp/research/report/chousa10th.html

「主な選定療養に係る報告状況」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000638090.pdf

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。