がん保険は本当に必要?再発にも備えられるがん保険の備え方とは

がんは再発や転移で治療が続くと大変だし、そう長くは生きられない、というイメージがありませんか?

がんは早期発見と適切な治療を受けることで、再発や転移リスクを下げられて、結果亡くなるリスクも少なくなります。

実際に、罹患者数は年々増加傾向にあるものの、死亡率は減少傾向があります。

とはいえ、がん治療はほかの病気と比べると転移や再発リスクが高く、治療費などの負担も大きくなりやすいため、がん保険が作られ販売されています。

本コラムでは、がんの再発率や治療費、がん保険で備えるならどんな保障が必要なのかを解説していきます。

がんの再発率と治療費の目安

がんの再発率と生存率

がんの再発や転移は、がんのある場所や大きさだけではなく、患者本人の状態、これまでに受けた治療の内容や効き方、検査でわかるがんの特徴など、さまざまな要因ががんの進行に影響してきます。

たとえば、大腸癌研究会のデータによると、大腸がんの場合はステージがすすむにつれて再発率は高くなっています。

また、術後5年以上経過している場合、どのステージにおいても再発率は低くなっています。

| 表 大腸がん治癒切除後のステージ別再発率と術後経過年数別累積再発出現数 | |||||

| ステージ (症例数) | 再発率 (再発症例数) | 術後経過年数別累積再発出現率 (累積再発症例数) | 術後5年を超えて 出現する再発例が 全体を占める割合 (症例数) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 3年 | 4年 | 5年 | |||

| I (1,323) | 5.7% (75) | 73.7% (42) | 80.7% (46) | 91.2% (52) | 0.4% (5) |

| II (1,932) | 15.0% (290) | 86.0% (221) | 94.2% (242) | 97.7% (251) | 0.3% (6) |

| III (1,848) | 31.8% (588) | 86.7% (475) | 92.0% (504) | 96.5% (529) | 1.1% (19) |

| 全体 (5,103) | 18.7% (953) | 85.6% (738) | 91.9% (792) | 96.5% (832) | 0.6% (30) |

| ※ 再発時期不明例91例は累積再発出現率では除外 出典:大腸癌研究会・全国登録 2007年症例 より引用 | |||||

がんでは「5年相対生存率」という指標があり、あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体*で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表します。

100%に近いほど治療で生命を救えるがん、0%に近いほど治療で生命を救い難いがんであることを意味します。

* 正確には、性別、生まれた年、および年齢の分布を同じくする日本人集団

| 表 乳がんにおける 初発と再発の生存率[2002年~2007年] | ||||

| 症例数 | 1年生存割合 | 3年生存割合 | 5年生存割合 | |

|---|---|---|---|---|

| I期 | 786例 | 100% | 98% | 97% |

| II期 | 1,243例 | 99% | 99% | 98% |

| III期 | 168例 | 98% | 96% | 82% |

| Ⅳ期*1 | 100例 | 82% | 45% | 25% |

| 再発乳癌*2 | 199例 | 80% | 50% | 25% |

| *1 初診時、遠隔臓器転移あり、未治療症例のみ *2 初再発の症例のみ 出典:国立がん研究センター 中央病院の治療成績より ニッセンライフ作成 | ||||

乳がんは比較的生存率が高いがんですが、再発の場合は症状が重く生存率が低くなる傾向があります。なお、生存割合にはがん治療を継続している場合や、がん以外で亡くなっている場合も含まれます。

がんが再発・転移したときの治療方法

がん治療はがんを治す(根治)・がんの進行を抑える・がんによる症状をやわらげる(緩和)ことを目標にしています。

主ながんの治療方法として、手術・放射線治療・薬物療法などがあり、がんの種類や進行度によってさまざまな治療方法を組み合わせておこなう集学的治療をおこないます。

がんの再発や転移をした場合でも、がんの根治を目指すことができる場合もありますが、ほとんどの場合ではそれは難しく、がんの進行を抑えたり、がんによる症状をやわらげたりすることを目的とした治療になります 。

具体的には抗がん剤等の薬物療法・手術・放射線治療・緩和ケアが行われます。

緩和ケアは、痛みの治療などの医学的な範囲にとどまらず、患者の心身のつらさをやわらげ、生活やその人らしさを考えることから始める治療・ケアとなります。

なお転移の場合は、体のさまざまな部位に検査や診断では見つからないほどの小さな転移が起こっている可能性を考えた治療となり、全身に治療効果がある抗がん剤治療やホルモン療法が選択されます。

再発・転移したがんの場合、人よって病状がかなり異なるため、標準治療※1やエビデンス、診療(治療)ガイドライン※2がある場合でも、その使い方は非常に難しくなります。

治療は長期間にわたることも多いので、どんな風に治療を受けたいのか、どの方法なら少ない負担で治療を続けられるのかを担当医と相談しながら決めていく事が重要です。

- ※1 標準治療とは

科学的根拠に基づいた視点で、現在利用できる最良の治療であることが示されており、ある状態の一般的な患者さんに使われることが勧められている治療のことです。 - ※2 診療(治療)ガイドラインとは

診療や治療の際に、さまざまな病状に対して適切な治療決定を行うことを助けるために、診療や治療に関する標準的な推奨事項とその根拠をまとめたものです。

がんの治療費の目安

がん治療は人によってさまざまな治療を組み合わせておこなわれることから、費用もばらつきがあります。

参考として、厚生労働省の「平成29(2017)年医療給付実態調査」 から医療費用の平均データを見てみると、がんで入院した場合は1回あたり66万8,201円となっており、健康保険を使うと3割負担になるので、20万460円 となります。

| 表 悪性新生物(がん)の平均医療費用(25~59歳) | ||||

| 1件あたり | 1日あたり | 1件あたり (3割負担) | 1日あたり (3割負担) | |

|---|---|---|---|---|

| 入院 | 73万7,043円 | 6万7,684円 | 22万1,113円 | 2万305円 |

| 入院外 | 5万7,286円 | 3万6,139円 | 1万7,186円 | 1万842円 |

| 出典 厚生労働省 「平成29年度 医療給付実態調査 統計表 第4表」より試算 (3割負担)は、健康保険加入者の自己負担を想定した額を試算 | ||||

ただし、この治療費全額が自己負担額になるというわけではなく、高額療養費制度を利用することで負担を軽減させることができます。

高額療養費制度とは、同一月(1日から末日まで)にかかった医療費用の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻されるという制度です。

たとえば、70歳未満の人で月額報酬28万~50万円の人の場合、自己負担限度額は約8万~9万円となっています。

がん保険の主な保障内容と選ぶときのポイント

万能なのはがん診断一時金保障

がんの治療には長い期間が必要になるだけでなく、放射線治療・手術なども受けることになることから、治療費が高額になることも少なくありません。

また、休職や時短勤務に変更するなどで、収入が減少するということもあるでしょう。

そこで、治療費や生活費の負担を軽減させるためにがん保険への加入をおすすめします。

とくに筆者ががん保険を検討するときに重要視してほしい保障が「がん診断一時金保障」です。

がん診断一時金保障とは、がんと診断されたときにまとまったお金を受け取れる保障です。

受け取ったお金は自由に使うことができるため、治療費以外にかかったお金にも使うことができます。

治療費以外のお金とは、医療用ウィッグの購入や、入退院や通院のときの交通費などがあります。

ニッセンライフが2010年に行った「第2回がん患者アンケート」によると、がんの治療費以外の年間費用は平均54万5,584円となっており、意外とお金がかかると思った方も多いのではないでしょうか。

がん診断一時金保障は、10年以上前の商品だと1回限りであることが多かったのですが、がんは再発や転移のリスクが高いことから、複数回受け取れる商品も増えてきました。

再発・転移の場合の治療は長引くことも多いので、複数回受け取れるがん診断一時金保障があれば治療費の不安を軽減させることができるでしょう。

一時金保障を選ぶときは支払事由に注目

がん診断一時金保障を選ぶときに注意したいのが支払事由です。

支払事由とは、保障を受けられる条件のことです。

支払事由を見るときのポイントは、期間条件、治療内容条件の2つです。

期間条件とは、2回目以降の保険金が受け取れるようになるまでに、どれくらいの期間を開ける必要があるのかということです。

たとえば、1回目はがんと診断されたときに受けとれますが、2回目以降は〇年に1回を限度にといった条件が付きます。

すぐに再発・転移しても対応できるように期間はなるべく短いものを選んだ方が安心でしょう。

治療内容条件とは、2回目以降に保険金を受け取るときの条件が1回目とは異なり、治療状況が限定されます。

1回目は診断確定で受け取れますが、2回目以降はがんで入院をしていることや、がんのために所定の治療を受けていることなどがあります。

治療内容条件は商品によって異なるため、がん保険を選ぶときには必ずチェックしておきたい項目です。

がん診断一時金以外の保障とは

最近では、乳房再建術を受けたときの保障など、女性特有のがんをさらに手厚く保障するプランなども発売されています。

乳房再建術とは、乳がんを切除したことによって乳房が変形あるいはなくなった場合に、できる限り元の状態に戻す手術のことです。

乳房再建術を受けることで、市販の下着を身に着けることができるなど、がんにかかる前と同じような生活をおくれることで、前向きに治療を受けられるということもあります。

また付帯サービスといって、保障の対象者(被保険者)であれば無料で利用できるさまざまなサービスがついている場合があります。

たとえば、がんで治療するならセカンドオピニオンサービスがついていると安心です。

セカンドオピニオンとは、主治医以外の医師に治療方法の意見を求めることです。

がん治療は、発生場所や進行度によって治療方法が変わり、いくつかの治療方法の中から自分で選ぶということもあります。

選べと言われても自分ではわからない場合や、治療方法として手術を提案されたけどほかの治療方法はないのかなど、迷ってしまったりした場合に、セカンドオピニオンが役に立ちます。

セカンドオピニオンサービスでは、各専門分野の医師に相談できるだけではなく、状況によって医師の紹介などもしてもらえます。

検討しているがん保険にどんな付帯サービスがついているのかもあわせてチェックしてみてください。

がん保険の注意点

がん保険には免責期間がある

がん保険は医療保険や死亡保険と違って、契約すればすぐに保障されるというわけではありません。

がん保険には免責期間というものがあり、一定期間保障されない状態があります。

一般的に免責期間は、90日や3カ月であることが多く、その期間にがんと診断された場合は保障されず、契約も無効になります。

免責期間でとくに注意したいのが、がん保険を別の商品に切り替えるときの古い(加入中の)がん保険を解約するタイミングです。

医療保険であれば、切り替えるタイミングと同時に解約しても問題ありませんが、がん保険の場合は免責期間があるため、解約してしまうと90日間保障がない状態になってしまいます。

3カ月間保険料は新しいがん保険と古いがん保険の両方を支払う必要がありますが、万が一免責期間中にがんが見つかった場合には保障が受けられないので、がん保険を見直すときは免責期間を忘れずに検討しましょう。

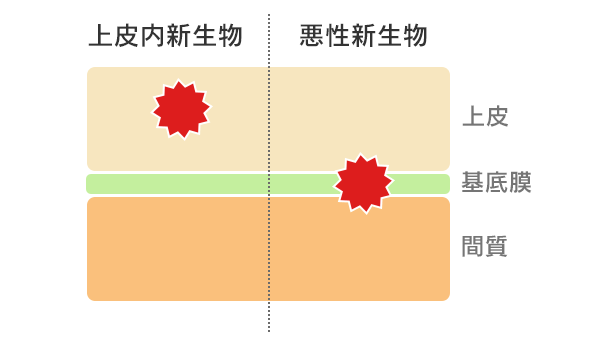

悪性新生物と上皮内新生物では給付金額が変わることも

がん保険のパンフレットに「上皮内新生物(上皮内がん)も同額保障!」と書かれているのを見たことがありませんか?

がんとひとことで言っても、上皮内新生物(上皮性腫瘍)と悪性新生物(悪性腫瘍)があり、がんができた場所によって変わります。

上皮内新生物(上皮性腫瘍)とは、腫瘍細胞が臓器の表面を覆っている上皮内にとどまっており、基底膜を破壊していない(超えていない)状態のことをいいます。

悪性新生物(悪性腫瘍)とは、腫瘍細胞が増殖し、基底膜を破壊し(超えて)、下部組織まで入り込んだ状態のことをいいます。

図 上皮内新生物と悪性新生物の発生場所の違い

上皮内新生物は上皮内にとどまっており、基本的に手術でとることが可能であるため、ほとんど転移がないと考えられています。

そのため、治療が短期間で終わる、あるいは体に負担が少ない治療になることがあるということがあります。一部のがん保険では、上皮内新生物に関しては、悪性新生物のときよりも保険金を削減して支払うことや上皮内新生物は保障の対象外としているものがあります。

まとめ:がん保険を見直して転移・再発にもしっかり備えよう

医療は日進月歩で、10年後同じ治療方法が有効かどうかわかりません。

もっと効果的な治療方法が見つかっている可能性もあります。

がん保険も進歩に合わせて商品内容が改定 されており、10年前のがん保険と今のがん保険ではメインの保障や支払事由が違うということもあります。

がん保険を見直す方も、これから入ろうかと思っている方も、押さえておいてほしいポイントは3つです。

- がん診断一時金が複数回受け取れること

- 2回目以降の支払事由がどうなっているのか確認すること(期間と治療内容条件)

- 上皮内新生物の保障の有無と保険金額の設定

がん保険を検討するときに必須の保障は、がん診断一時金です。

治療方法が変わろうと、がんと診断されることは変わりません。診断一時金があれば治療方法の選択肢が広がり、体の負担が少なくなれば、がんになる前と同じような生活がおくれる可能性もあります。

とはいえ、一番大事なことはがんにならないことです。

日々の生活習慣を見直すことで、がんにかかるリスクを減らすことができます。

忙しい中で、睡眠時間の確保や栄養バランスのとれた食事などに気をつかうことは大変ですが、できることから少しずつ改善していきましょう。

⇒がん保険人気ランキング

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

出典

「表8 StageI 大腸癌再発率」(大腸癌研究会)

http://www.jsccr.jp/guideline/2019/document.html#doc8

「中央病院の治療成績」(国立がん研究センター)

https://www.ncc.go.jp/jp/about/disclosere/result_h/index.html

「平成29年度 医療給付実態調査 統計表 第4表」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/zenpan/iryoukyufu.html

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。