更年期障害でも入れる・加入できる保険

病気解説

更年期障害とは

更年期とは、女性の加齢に伴う生殖期から非生殖期への移行期であり、日本では閉経前後5年の計10年間とされます。日本人の閉経平均年齢は50歳であるため、具体的には、45歳~55歳が更年期にあたります。

この期間に入ると、卵巣機能が低下してエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの分泌が不安定になり、定期的に来ていた月経(生理)が乱れるなど、体に変化が出やすくなります。

更年期にはエストロゲンの血中濃度が不安定に上下するようになりますが、全体的には減少していき、徐々に閉経へ移行していきます。その際、エストロゲンの血中濃度が不安定になることにより、ホットフラッシュ、ほてり、イライラ、抑うつ、頭痛、肩こり、腰痛、不眠、発汗、動悸、息切れ、イライラ、抑うつ、不眠、頭痛や肩こりなどが出現します。どの症状がどのくらい強く出るかは個人差が大きく、千差万別です。さらにエストロゲンの低下に伴う泌尿生殖器の萎縮、脂質異常症、動脈硬化、骨塩量減少なども始まってくるとされます。長期的に見ると、老年期にかけて心筋梗塞・脳卒中などの心血管系疾患、骨粗鬆症での骨折のリスクも増えてきます。

また45歳から55歳という年齢は、エストロゲンの減少だけでなく、仕事の状況や子供の進学・独立、親の介護といった実生活でのストレスや疲労など心理的な負担も重なりやすく、それらも更年期障害を引き起こす要因になりえます。

更年期障害の原因は、前述のように女性ホルモンであるエストロゲンの減少です。

エストロゲンは月経周期を調整するだけでなく、自律神経の調整、骨の健康維持、血管を柔軟にするなど多くの作用があります。この中で自律神経の調整が最も更年期障害に関連しています。エストロゲンが減少することで、自律神経の乱れが起きてしまい、様々な症状が出てしまうのです。

例えば、血管の拡張・収縮は自律神経で調整されていますが、エストロゲンの減少によりこの調整がうまくいかなくなり、ホットフラッシュやほてり、発汗が起こります。また自律神経の切り替えもうまくいかず、夜も眠れない不眠状態となったり、イライラしたりするようになります。

男性にも、男性ホルモンであるテストステロンの減少によって更年期障害が出現することがあります。一般的には中年以降、加齢とともに出現してくるとされますが、割合としては少ないです。この記事では、女性の更年期障害について説明します。

保険加入

更年期障害でも入りやすい保険とは

更年期障害で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に加入できる可能性があります。

また、投薬や入院歴の有無など治療状況によっては、通常の保険でも検討できる可能性もあります。

更年期障害の治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをご紹介します。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

更年期障害で治療中・治療歴があっても通常の保険に入れる可能性があります

更年期障害と診断された直後で、治療方針が決まっていない状態は、通常の保険はもちろん持病がある方向けの引受基準緩和型保険や無選択型保険にも入ることはできません。

なぜなら、詳しく調べるために検査入院をしたり、ほかに病気が見つかって治療が必要になることがあるからです。

診断が確定して治療方針が決まると、通常の保険が検討できる可能性が高くなるので、焦らずに治療に専念しましょう。

- 診断されてから何年たっているか(治療期間)

- 薬の種類

- 入院歴の有無

- 更年期障害以外で治療している病気の有無

※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。

健康状態だけではなく、職業などその他の告知や申込内容で総合的に審査判断されます。

保険会社によって契約を引き受ける基準が異なるため、A社では申し込みが難しい場合でも、B社なら申し込みできたというケースがあります。

個々に調べるのは大変なので、複数の保険会社の取り扱いがある代理店など保険のプロに相談して保険を探すことをおすすめします。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

通常の保険で加入が難しい場合は「引受基準緩和型保険」がおすすめ

引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。

持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。

ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があるため、まずは通常の保険で加入できないか検討してから引受基準緩和型保険を検討するようにしましょう。

引受基準緩和型保険も加入が難しいという場合は、無選択型保険があります。

医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。

ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始期(日)前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。

ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。

保険選びと一言でいっても病状や生活スタイル、すでに加入している保険があるかどうかなどによって、必要な保障や商品は異なります。

保険選びでお困りの場合は、ぜひニッセンライフまでご相談ください。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法

更年期障害の治療法

更年期障害の治療方法には、薬物治療、傾聴、生活習慣指導、心理療法やサプリメントがあります。薬物療法は、①HRT(ホルモン補充療法)から、②漢方、③抗うつ剤・抗不安薬・催眠鎮静薬を用いるものまで、多岐にわたります。サプリメントでは④大豆イソフラボン・エクオールや⑤ブタ胎盤抽出物(プラセンタ)なども良いとされています。

①HRT(ホルモン補充療法)

エストロゲンを補充することで更年期症状を改善する方法です。そもそも更年期障害はエストロゲンの減少が原因であるため、HRTは効果が得られやすいとされています。しかし子宮体がんや乳がん、深部静脈血栓症のリスクが上昇するため、慎重におこなう必要があります。また、泌尿生殖器のみの症状の場合には、エストロゲンの腟剤を使用することもあります。このように、HRTは様々な状況に合わせておこなうことが可能です。主治医の先生と相談しながら決定してください。

②漢方

更年期障害が辛く、治療を考えたいがHRTを受けることに対して抵抗をもたれている、HRTをおこなったが効果が今一つであった、HRTが禁忌となる、といった場合には漢方が選択肢のひとつになります。HRTと併用することも可能です。

女性に最もよく処方されるのは「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」、「加味逍遙散(かみしょうようさん)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」の3つで、それぞれはたらきが異なります。

もちろんこの3つ以外にも更年期障害に使用できる漢方はありますので、主治医の先生に相談してみてください。

③抗うつ剤・抗不安薬・催眠鎮静剤

更年期症状で、うつ・不安・不眠などの精神症状が重い場合には、一般のケアと同様に抗うつ薬・抗不安薬・催眠鎮静薬などの向精神薬を使うことがあります。しかしこれらの薬の中には耐性・離脱症状などにより薬物依存症につながりやすいものもあることが知られており、漫然と長期間服用することは避ける必要があります。

④⑤大豆イソフラボン・エクオール・ブタ胎盤抽出物(プラセンタ)などのサプリメント

薬物療法以外の、更年期のホットフラッシュやほてり、発汗などに対する治療法として代表的なものは、植物エストロゲンとして知られる大豆イソフラボンを使う方法です。大豆イソフラボンには、ホットフラッシュ、ほてり、発汗といった症状を軽減する効果があることが知られています。そのほか、大豆イソフラボンの一種であるダイゼインの腸内細菌分解産物であるエクオール、ブタ胎盤抽出物(プラセンタ)などによっても更年期症状の改善が期待できるとされます。

薬物やサプリメントを使用する以外の治療法には以下のものがあります。

- 生活習慣指導

食事と運動を中心とする生活習慣が更年期症状によって乱れ、それにより低下した自己評価がさらに更年期症状を悪化させるという負の連鎖が見られることがあります。

生活習慣の改善によってこのような悪循環を断ち切ることは、症状の改善につながるだけではなく、閉経を境に頻度が増える心血管疾患や骨粗鬆症などの生活習慣病の予防にもなります。 - 心理療法

更年期障害の発症には心理社会的な因子が関与すると考えられており、時には心理療法も併用されます。心理療法の一種である認知行動療法によって、更年期症状が改善するといわれています。

治療費

治療費用例

2024年にある医療機関に更年期症状の相談で受診し、検査・診断・治療を受けた49歳女性の実例にもとづき、患者が負担しなくてはならない費用を概算しました。

まずは診断に必要な検査の費用について解説します。更年期障害の診断に必要な検査と費用は以下の通りです。

- 初診料

3,000円 - 血液検査

5,000円 - 尿検査

500円 - 超音波検査

5,300円 - 骨密度検査

1,500円

これら検査の段階でも、すでに合計が15,300円となっており、3割負担であれば4,590円を窓口で支払うことになります。ただ、これは初診時での金額で、再診時は毎回の処方、必要に応じて超音波検査や子宮頸部細胞診などを適宜追加することになります。

次に治療費です。今回はHRT(ホルモン補充療法)をおこなったという想定で1か月の治療費を計算しました。

| 医療にかかる費用(治療費のみ) | |

|---|---|

| ①健康保険適用医療費総額 (保険診療分) | 8,300円*1 |

| ②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分) | 0円*1 |

| ③医療費総額(①+②) | 8,300円 |

| ④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%) | 2,490円 |

| ⑤高額療養費の自己負担限度額*3 | 2,490円 |

| ⑥高額療養費による割戻額(④-⑤) | 0円 |

| ⑦医療費自己負担額(②+⑤) | 2,490円 |

*1 ①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。

*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)

*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。

他の治療法における治療費は以下の通りです。

他の治療法の場合

- 漢方

漢方の種類により変動しますが、月の自己負担分は3,500円~5,000円前後とされます。自由診療で治療を受ける場合では、12,000円~30,000円(時には30,000円以上)になることもあります。 - 抗精神薬

こちらも薬の種類や量により変動しますが、月の自己負担分は1,000円~3,000円前後とされます。 - 心理療法

自由診療では1回あたり3,000円~10,000円程度、保険適用では月の自己負担分は3,500円~5,000円前後とされます。 - 生活習慣指導

生活習慣の改善(食事、運動、ストレス管理など)は、基本的に費用がかからないか、自己負担でおこなえる範囲のものが多くなっています。ただし専門家によるカウンセリングや指導を受ける場合、3,000円~10,000円程度の費用がかかることがあります。

上記のように、更年期障害の治療を受ける場合には、どの治療法を受けるかで月の自己負担額が変動します。

なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

病気データ

更年期障害のデータ

更年期とは45歳~55歳の10年間の期間を指し、この時期に出現するホットフラッシュ、ほてり、イライラ、抑うつ、頭痛、肩こり、腰痛、不眠などの様々な症状(不定愁訴)を更年期症状と呼びます。そして、その更年期症状が日常生活に支障を来すようになることを更年期障害といいます。

更年期障害を発症するかどうかや症状の程度は個人差が大きいですが、女性の50~70%が何らかの更年期症状を経験するとされ、そのうち20~30%で日常生活に支障をきたすほどの強い症状が出るといわれています。

また、更年期症状の発症には遺伝的要因、生活習慣、ストレスや社会的要因なども関与しているとされています。

更年期症状が出現する平均年齢は、日本では約50歳とされており、これは閉経の平均年齢である約50.5歳とほぼ一致しています。また、更年期障害の治療が必要となるのは日本の女性全体の3.5%ほど、すなわち日本の女性の約30人に1人の割合といわれています。中には、更年期症状の自覚があっても、自分は更年期障害ではないと考えている方もいらっしゃいます。

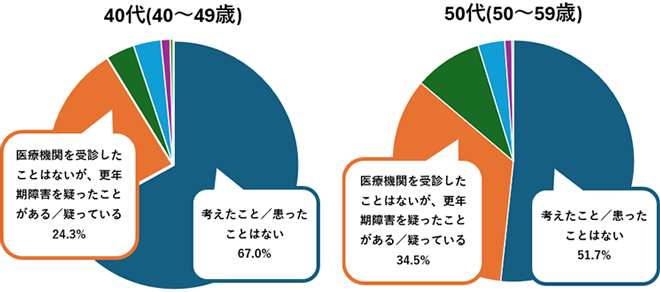

厚生労働省による「更年期症状・障害に関する意識調査」(2022年)では、「医療機関を受診したことはないが、更年期障害ではないかと疑ったことがある/疑っている」と答えた女性は40代で24.3%、50代で34.5%、逆に「考えたこと/疑ったことがない」と答えた女性は40代で67.0%、50代で51.7%でした。更年期症状を自覚している場合でも、更年期障害という可能性を考えることは少ないという結果になっています。

さらに、更年期症状を自覚し始めてから医療機関受診までの期間については、多数が「受診していない」という回答であり、具体的には40代で81.7%、50代で78.9%でした。

以上の統計から、更年期症状を経験する女性は多くいるにもかかわらず、自分が更年期障害かもしれないと考えて、医療機関を受診する女性は非常に少ないということがわかります。

更年期障害の相談に行く方の中には、自分では気がつかず、家族や友人などから指摘されて医療機関を受診するケースもあります。

更年期障害は日常生活に支障をきたす病気ですが、早期に医療機関を受診し、相談して、適切な検査や治療をおこなうことで、自覚症状の改善が期待できます。

厚生労働省「更年期症状・障害に関する意識調査」より一部抽出

出典

厚生労働省「更年期症状・障害に関する意識調査」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index_00009.html

医療情報の監修

阿部 一也

プロフィール

医師、日本産科婦人科学会専門医。東京慈恵会医科大学卒業。板橋中央総合病院産婦人科医長として妊婦健診はもちろん、分娩の対応や新生児の対応、切迫流早産の管理などにも従事。婦人科では子宮筋腫、卵巣嚢腫、内膜症、骨盤内感染症などの良性疾患から、子宮癌や卵巣癌の手術や化学療法(抗癌剤治療)も行っている。PMS(月経前症候群)や更年期障害などのホルモン系の診療なども幅広く診療している。

目次

よくある質問

「更年期障害と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、更年期障害の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

更年期障害の治療のため漢方薬を飲んでいますが保険に入れますか?

回答はこちら

投薬治療中でも、投薬内容によっては通常の保険に加入できる可能性があります。

もし通常の保険で加入できなかった場合は、告知に該当しなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。

更年期障害の症状で夜眠れないので、睡眠薬をたまに飲んでいますが通常の保険に入れますか?

回答はこちら

睡眠薬を服用している場合、通常の保険では加入できない可能性が高いです。

ただし、引受基準緩和型保険であれば入れる可能性があります。

更年期障害とは別の病気で以前手術をした経験がありますが保険に入れますか?

回答はこちら

病名や治療歴によっては通常の保険に入れる可能性があります。

複数の持病があってもそれぞれの病名や治療状況によっては通常の保険で検討できる可能性があります。

お問合せいただければ状況をおうかがいの上最適な商品をご紹介することができるので、ぜひお電話・ご相談ください。

相談をする

ニッセンライフでは、更年期障害の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。