定期保険と終身保険はこんなに違う!選ぶポイントはそれぞれのメリット

「定期保険と終身保険の違いはどこにあるの?」

「どちらの保険に入った方が得なの?」

といった疑問をお持ちの方は多いのでないでしょうか?

定期保険と終身保険はどちらも死亡保険ですが、明確な違いが3つあります。

メリットに注目するとさらにわかりやすいので、両者の違い、保険の選び方について、メリットの観点からまとめてみました。

さらにあまり知られていない「定期保険特約付終身保険」についても、しっかり解説していきます。

定期保険と終身保険の違いは3つ

定期保険と終身保険は、どちらも「死亡保険」にあたります。

保険の対象となる人(被保険者)が亡くなったり、高度障害になったりした場合に保険金が支払われます。

では、定期保険と終身保険にはどのような違いがあるのでしょうか。

まずは3つのポイントについてみてみましょう。

保険期間が違う

定期保険は一定の期間のみ保障される保険で、契約満期になれば保障がなくなります。

一方、終身保険は途中で解約しない限り一生涯保障が続きます。

保険料が違う

同じ年齢・保障額の場合、定期保険に比べて終身保険の保険料の方が、割高となっています。

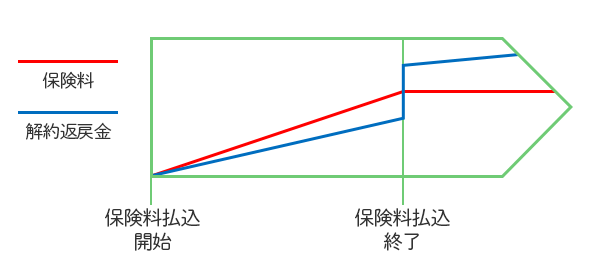

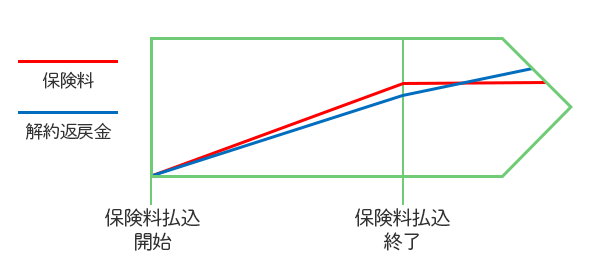

解約返戻金の有無

一般的に終身保険は、払い込んだ保険料に応じて解約返戻金があります。定期保険に満期金はなく、解約返戻金は全くないかあってもごくわずかです。

(終身保険でも契約してからしばらくの期間は、解約返戻金が全くないかあってもごくわずかです)

定期保険と終身保険の主な違いがわかったところで、それぞれの特徴をもう少し詳しく知りましょう。

定期保険とは

定期保険は保険期間が一定の、掛け捨て型の保険です。掛け捨て型なので解約返戻金はありませんが、その分保険料は割安です。

とくに「決められたこの時期だけ保障がほしい!」というニーズに合致します。

たとえば子供の養育費や学費が必要な時期に不幸があった場合、残された家族は重い経済的負担を受ける可能性があります。

定期保険なら、残された家族が経済的に困るときだけ保障を手厚くするといった設計が可能です。

定期保険にも2種類ある

定期保険は保険期間の決め方によって、「年満了」と「歳満了」の2種類にわかれます。

・年満了

年満了とは、保険期間を「~年間」といった年数で設定する方法です。

申し出をしない限り、健康状態にかかわらず自動的に同じ保険期間・保障内容が継続(更新)されます。

なお更新後の保険料は、更新時の年齢で再計算されるため、保障内容が変わらなくても更新前より高くなることが一般的です。

また、更新できる年齢に上限があります。

・歳満了

歳満了では、保険に加入する方の年齢を基準に保険期間を設定します。

たとえば70歳満了とした場合、保険期間は「保険加入者が70歳になって初めて迎える契約日と同じ月の前月まで」となります。

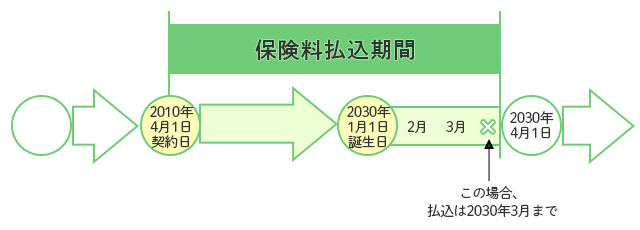

契約日 2010年4月1日、契約年齢50歳(誕生日1月1日の場合)

70歳の誕生日を迎えた直後の年単位の契約応当日の前日までの払込となりますので、2030年3月までの保険料の支払いとなります。

よって、契約終了時に重大な病気にかかっている場合は、新たな保険に加入できず、必要な保障を確保できない場合があります。

歳満了での契約を検討する際には、そのリスクを頭に入れておきましょう。

定期保険のメリットと注意点

定期保険の特徴を解説しました。メリットと注意点は次のようにまとめられます。

メリット

- 必要な期間だけ、割安な保険料で高額な保障を備えられる

- 自由に保険期間を選べる

注意点

- 保険期間が決まっているため、保障期間を一日でもすぎると保障がなくなる

- 更新後の保険料は上がることが多い

- 健康上の理由から、満期後に新たな保険へ加入できない場合がある

定期保険の中には、最近注目の収入保障保険もあります。合理的で保険料も割安な収入保障保険。

くわしくはこちらの記事をご覧ください:最近よく聞く収入保障保険とは?保険のプロが事例でわかりやすく解説

終身保険とは

次に終身保険の特徴についてみていきましょう。終身保険は定期保険のように満期がないので、保障が切れることはありません。

また保険料はずっと変わらず、将来の保険料も見通せるのがポイント。保険料を一生涯にわたって支払う終身払と、保険料払込期間を決定し、その期間で保険料を払い込む短期払から選べます(保険商品によります)。

同じ保障額の定期保険に比べて、終身保険の保険料は割高です。

終身保険には2つの機能がある

終身保険には、実は2つの機能があります。

1つ目は、死亡したときに遺族に保険金を支払うという機能。

2つ目は、貯蓄機能です。いざというときに契約を途中で解約し、解約返戻金を使用することができます。

払込期間中の解約返戻金額が低く抑えられた「低解約返戻金型」や、解約返戻金が全くない「無解約返戻金型」もあり、一般的な終身保険より保険料が低くなっています。

終身保険は解約しない限り保障が一生涯続くので、遺族にお金を遺すことができます。

生命保険金は相続税の非課税限度額があるため、その範囲であれば、保険金を受け取っても相続税を課されることがありません。同じ金額を遺すのであれば、預貯金よりも遺族の相続税負担を減らせます。

終身保険のメリットと注意点

以上のことから、終身保険のメリットと注意点は次のようにまとめられます。

メリット

- 一生涯の保障が、変わらない保険料で続く

- 解約返戻金を活用できる

- 相続税対策にも利用できる

注意点

- 定期保険よりも保険料が割高

- 解約返戻金がない、もしくは低く抑えられている商品もある

定期保険と終身保険について、メリットをまとめることで違いがわかりやすくなりました。

もう一つ、ご紹介したい死亡保険があります。

それは定期保険特約付終身保険です。

定期保険特約付終身保険とは

終身保険に定期特約をつけた保険

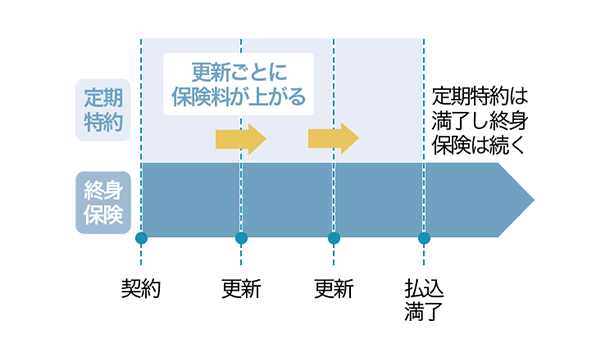

定期保険特約付終身保険とは、終身保険(主契約)と定期保険(特約)を組み合わせた保険です。

終身保険(主契約)部分は保険料が変わらず、一生涯保障。定期保険(特約)部分は、更新のたびに保険料があがります。そして一定の期間が来れば保障は終了し、終身保険のみが残ります。

たとえば、子供の養育費が必要である期間だけ保障を手厚くし、子供が独立したあとは葬式費用程度を終身保険でそなえる方法もありますね。

定期保険特約付終身保険のメリットと注意点

終身保険と定期保険の両方を備えているのが定期保険特約付終身保険。そのメリットと注意点は、次のようにまとめられます。

メリット

- 合理的な保険料で備えられる

同じ保障額を終身保険だけで準備するのに比べ、保険料を安くできます。

定期保険のように、いつか満期がきて全ての保障がなくなることもありません。

- オプション(特約)をつけることが可能

商品によっては特約を付加できるものがあります。特約の種類は、入院、がんなどの三大疾病、介護を保障するものなどさまざま。

複数の保険に加入することなく、あらゆるリスクをカバーできるのは利点の一つであるといえます。

注意点

- 特約の保障が切れる期間をきちんと見定めないといけない

特約部分の満期がくれば、終身保険のみが残ります。この時期を、保障額が少なくて済む時期にきちんと設定しなければいけません。

子供が独立する期間に設定したつもりでも、下の子が生まれたり進路が変わったりすれば、その都度見直しが必要になります。

- 終身保険に比べて貯蓄性が低い

保険料の多くが「掛け捨て型」の定期保険特約にあてられています。定期保険には解約返戻金がありません(あってもごくわずか)よね。終身保険だけに加入している場合に比べると、貯蓄性は低いといえます。

自分にあった保険を選ぶ方法

定期保険、終身保険、定期保険特約付終身保険にはそれぞれ特徴があり、それぞれ合う人が違います。

自分にあった保険はどのように選べばいいのでしょうか。

ライフプランを立ててみる

ご自身にあった保険選びのためには、まずライフプランを立てましょう。

ライフプランはツールを使えば自分で作成できますし、プロに相談することも可能です。

くわしくはこちらをご覧ください。(外部サイトへ遷移します)

具体的には、結婚、出産、マイホーム購入といった多くの資金が必要と考えられるイベントを挙げ、必要資金や必要な時期を確認します。

どれぐらいの保険料なら払っていけるのか?という不安も解決できますよ。

保険に加入する目的を考える

ご自身にあった保険選びのためには、保険に加入する目的を考えることが重要です。目的によって、選択する保険が異なるからです。

たとえば貯蓄も目的の一つなら、解約返戻金のある終身保険や定期保険特約付終身保険が選択肢になります。

子供が独立するまでの養育費として高額な死亡保険金が必要であれば、定期保険が効果的です。

このように、保険選びは保険に加入する目的によって大きく変化します。保険を選ぶ際には、目的を明確にしましょう。

複数の保険会社・商品の見積もりを出してもらう

同じ目的を提示したとしても、保険会社や商品によって保険料や保障内容が異なる可能性があります。

希望にそった保障プランを見つけるためには、複数の保険会社や商品の見積もりを出してもらうといいでしょう。

保険会社ごとに見積依頼をするのは大変なので、一括で見積依頼ができるサービスがオススメ。

死亡保険一覧はこちらで確認できます。

まとめ

いかがでしたか。

定期保険と終身保険の違いを、メリットの観点からお伝えしました。

簡単にまとめてみます。

- 定期保険と終身保険の違いは、①保険期間②保険料③解約返戻金の有無

- それぞれのメリットでまとめると、違いがわかりやすい

- 保険を選ぶステップは①ライフプランを立て、②保険の目的を明確にし、③複数の商品の見積りを比べる

今はネットでも簡単に比較できますし、無料で保険相談もできます。

ぜひお気軽にご相談ください。

⇒ファイナンシャル・プランナーに相談してみる

(外部サイトへ遷移します)

⇒死亡保険の資料を請求する

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。