【40歳になったら考えたい】介護保険のおすすめ商品3選

40歳になると一生涯にわたって公的介護保険の保険料が健康保険料と合わせて徴収されます。

公的介護保険は支給限度基準額内で介護サービスが受けられる「現物給付」で、支給限度基準額を超えると、超えた分の費用は全額自己負担になるため、老後の備えられる民間の介護保険商品が最近増えてきています。

働き盛りの40代ではまだ老後のことなど考えにくいと思いますが、希望に合う介護保険を見つけたいなら、検討時期が早ければ早いほど見つかりやすくなります。

このコラムでは、公的介護保険で受けられる保障について、介護保険が必要な人とはどんな人なのか、介護保険のおすすめの商品について紹介したいと思います。

40歳以降におすすめの介護保険3選

介護保険は一時金タイプ、年金タイプ、一時金・年金併用タイプの3つに分かれています。

さらに商品によって掛け捨て型と貯蓄型があり、どのように介護保険を備えたいかによって選ぶタイプ・型を変える必要があります。

そこで今回は保険料を抑えつつ、介護保障を備えたい方におすすめの介護保険3商品を紹介します。

「介護年金保険(無解約返戻金型)健康還付特則 付加[無配当] 」 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

商品の特長

- 所定の年齢までに払い込んだ保険料の使わなかった部分を健康還付給付金として受け取れる<健康還付特則>*1

- 公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたとき、または所定の要介護状態が180日を超えて継続したと診断確定されたときに、介護年金が受け取れる*2

- 告知項目は健康状態・体況に関する3つのみで、持病・既往症があっても入りやすい

*1 特約の保険料は対象となりません。

*2 お受取りいただいた介護年金の合計額がお払込みいただいた保険料を超えた場合、健康還付給付金のお受取りはありません。

※ この保険の主契約および特約は、契約日の1年後の応当日を責任開始期とし、その日からご契約上の保障を開始します。(不担保期間:1年間)ただし、保険料払込みの免除は、保険期間の始期からご契約上の保障を開始します。

上記のご案内は、商品の概要をご説明しています。詳細につきましては、「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

保険料例

契約年齢 | 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|---|

保険料 | 健康還付給付金額 | 保険料 | 健康還付給付金額 | |

40歳 | 4,560円 | 1,641,600円 | 5,700円 | 2,052,000円 |

50歳 | 5,040円 | 1,209,600円 | 6,360円 | 1,526,400円 |

【試算条件】介護年金額30万円 健康還付特則付加 5年有期年金 保険期間・保険料払込期間:終身 月払(口座振替扱) 健康還付給付金お受取り対象年齢:70歳の場合 2025年8月時点

この介護保険は、契約できる年齢が65歳までとなっています。

支払った保険料が使った分を差し引いて健康還付給付金として受け取れるため、掛け捨てはもったいないと考える方におすすめです。

「家族がつながる介護保険」 SOMPOひまわり生命保険株式会社

商品の特長

- 軽度認知障害・認知症や骨折で所定の状態に該当した場合、一時金が受け取れる<主契約><限定告知認知症一時金特約>

- 公的介護保険制度により要介護1以上と認定された場合など、所定の状態に該当した場合、介護一時金を受け取れる(1回限り)<限定告知介護一時金特約>

- 公的介護保険制度により要介護3以上と認定された場合など、所定の状態に該当した場合、終身にわたって介護年金を受け取れる<限定告知介護年金特約>

保険料例

契約年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

40歳 | 3,806円 | 4,306円 |

50歳 | 5,307円 | 6,090円 |

【試算条件】主契約の基準給付金額(骨折治療給付金):5万円、災害死亡給付金額:主契約の基準給付金額(骨折治療給付金)の10倍、限定告知認知症一時金特約の基準一時金額:10万円、軽度認知障害一時金支払割合:基準一時金額の5%、介護一時金額:100万円、介護年金額:36万円 保険期間・保険料払込期間:終身 口座振替月払の場合 2023年12月時点

※ 詳細は商品概要ページをご確認ください。

●《主契約》骨折治療給付金・災害死亡給付金+《特約》限定告知認知症一時金特約・限定告知介護一時金特約・限定告知介護年金特約の保障内容です。

●主契約は払込期間中無解約返戻金限定告知骨折治療保険です。

●保険料払込期間中の解約返戻金はありません。

●限定告知認知症一時金特約の保障の開始は、主契約の責任開始日からその日を含めて181日目となります。

●この保険は、健康に不安のある方でもご加入いただけるように設計された商品です。このため、保険料は引受保険会社の通常の保険に比べ割増しされています。

●詳細は「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

掛け捨てタイプなので年金と一時金の両方を備えたとしても、比較的保険料がお手頃になるところが特長です。

郵送で簡単に申し込みができるため、忙しくてなかなか時間が取れない方におすすめです。

「資産形成と保障のハイブリッド 」 アフラック

商品の特長

- 介護保障*1や死亡保障をバランスよく備えられる

- 将来、介護・死亡・医療・年金の保障を選んで備えることができる*2

- 健康状態に関する告知は不要*3

*1 40歳未満は、介護保険金の支払い対象外です。

*2 コース変更時における保障額が所定の金額を下回る場合などには、ご希望のコースへの変更を取り扱えない場合があります。

*3 被保険者が、今までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがある場合、または申請中の場合はお申込みいただけません。また、コース変更日の前日までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがあるとき、または、コース変更日の前日に申請中のときは、「介護重点保障コース」への変更はできません。

保険料例

契約年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

40歳 | 18,370円 | 17,755円 |

50歳 | 20,420円 | 19,885円 |

【試算条件】基本保険金額500万円 保険料払込期間:15年払済 保険期間:終身 保険料払込期間:終身 個別取扱 月払の場合 2025年9月2日時点

介護保険金*4または死亡保険金*4が受け取れる保険です。

加入時およびコース選択時に健康状態に関する告知は不要で、介護や万が一のときの保障を備えながら、老後の生活に向けた準備ができるのが特長です。

将来、ご自身のライフプランやニーズにあわせて「介護」「死亡」「医療」「年金」のコースを選択できるので、さまざまなリスクに備えることができます。

さらに、保険料払込期間後満了後に解約した場合、解約払戻金は払い込んだ保険料より多く受け取れる*5ので、保障を確保しながら、将来に向けた資金を確実に増やしたい方におすすめです。

*4 保険料払込期間中の保険金額は既払込保険料相当額、保険期間払込期間満了後の保険金額は基本保険金額と同額となります。

*5 保険料払込期間中に解約した場合、解約払戻金額は既払込保険料を下回りますのでご注意ください。

公的介護保険は40歳から65歳未満と65歳以降では保障内容が異なる

公的介護保険は民間の介護保険と異なり、要支援・要介護認定を受けたらお金が受け取れるというわけではありません。

支給限度基準額内で介護サービスが受けられるという「現物給付」となっており、介護サービスを受けた場合は、年収に応じて定められた利用者負担割合で利用料の支払いが必要になります。

介護サービスを利用するための要支援・要介護認定は、年齢によって条件が異なります。

65歳以上(第1号被保険者)の場合は、介護(支援)状態になった原因を問わず条件に該当すれば要支援・要介護認定されます。

一方で40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)の場合は、原因が加齢に伴う疾病(16の特定疾病)による場合に限定されています。

1.がん(末期) | 9.脊柱管狭窄症 |

2.関節リウマチ | 10.早老症 |

3.筋萎縮性側索硬化症 | 11.多系統萎縮症 |

4.後縦靭帯骨化症 | 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |

5.骨折を伴う骨粗鬆症 | 13.脳血管疾患 |

6.初老期における認知症 | 14.閉塞性動脈硬化症 |

7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 | 15.慢性閉塞性肺疾患 |

8.脊髄小脳変性症 | 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |

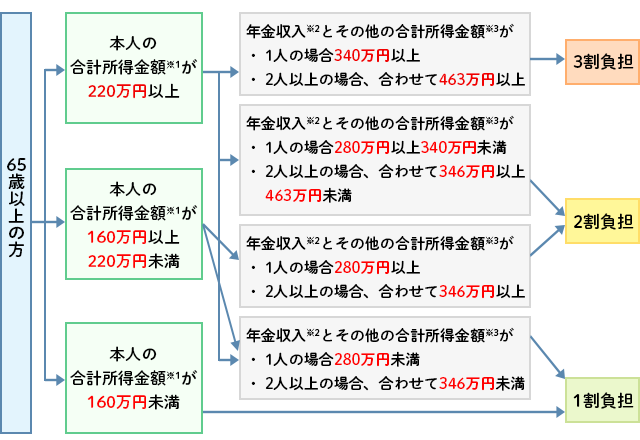

介護サービス料の利用負担割合は40歳から64歳の場合は1割負担、65歳以上は1割または一定以上の所得がある場合は2~3割負担になっています。

介護サービス料は際限なく保障されるわけではなく、要介護度別に月々の利用限度額が設けられており、限度額を超えて介護サービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担になります。

※1 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、分離譲渡所得に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。

※2 年金収入には非課税年金(障害年金・遺族年金)は含まれません。

※3 その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金収入に係る雑所得を除いた金額です。

介護保険の必要性が高い人・必要性が低い人

預貯金があれば保険は不要とよくいわれていますが、介護保険においてもその意見は一理あります。

ただし、介護は長期間にわたることも考えられること、受けるサービスによってかかる費用が異なるので、経済的な負担が大きくなるケースがあることを考慮する必要はあると思います。

以下に介護保険の必要性が高い人、低い人について解説します。

その1:十分な貯蓄がない

介護(支援)状態になったときには、公的介護保険で介護サービスを受けられますが、利用サービス料の自己負担額や、介護ベッドの購入など公的介護保険が適用されないものは自己資金で賄う必要があります。

生命保険文化センターのデータによると介護にかかる費用のうち住宅のリフォームなど一時的にかかった費用は平均約47万円、1か月にかかる介護費用は平均約9万円となっています。

*上記は公的介護保険サービスの自己負担費用を含みます。

介護期間の平均は男女ともに約5年であるため、介護費用総額は540万円程度必要になる可能性があります。

要支援・要介護の状態で見てみると、介護費用は要介護度が高くなるにつれ高くなる傾向です。

実際に、要介護3~5の方の場合、1か月にかかる介護費用は平均10万円前後となっており、要介護3で約17%、要介護4・5の約28%の人は15万円以上かかったと回答しています。

出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査 」

介護費用は介護を受ける本人の収入や預貯金から捻出するのが原則です。

将来受け取る年金だけで介護費用を賄うのは難しい、十分な資金を老後までに貯められないという場合は、民間介護保険の検討も介護に備える方法の一つでしょう。

その2:介護が必要になったときに頼れる家族や親族がいない、または負担をかけたくない

家族や親族の介護により自宅で生活する場合、は施設に入居する場合と比べると自己負担額は少なくなる傾向にあります。

在宅で介護を行った場合の1か月の介護費用の平均は5.2万円、施設の場合は13.8万円というデータがあります。

老人ホームに入居する場合は、入居一時金が必要になるケースもあるので、ある程度まとまったお金も必要です。

家族や親族がいる場合でも、費用を少なくしたいからといって家族や親族にすべて任せるのも考えものです。

家族の介護のために退職して収入が減り再就職も難しくなる介護離職や、介護によるストレスや身体的な負担からくる介護うつなどの問題もあります。

家族・親族と介護を受ける本人それぞれが負担を軽減しながら生活できるように、介護サービスを利用する知識と準備が必要です。

その3:65歳未満で要支援・要介護状態になったときが心配

40歳から64歳の方はもし介護状態になったとしても所定の特定疾病が原因でなければ公的介護保険の保障対象にはなりませんが、特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、状況によっては障害年金が受給できる可能性があります。

とはいえ働けなくなり収入がなくなることや、介護費用や治療費がかかるようになることも考えると、自助努力で備える必要があると言えるでしょう。

働き盛りの時期に働けなくなったときの収入減が心配という場合は、介護保険とあわせて就業不能保険もおすすめです。

介護保険の必要性が低い人

十分な貯蓄があり、いざというときに家族・親族が介護をしてくれる場合は、介護保険の必要性は低いと言えるでしょう。

ただし、いつ介護が必要になるのか、必要なお金は実際にそのときになってみないとわかりません。

介護保険制度が始まったころの負担割合は一律で1割負担でしたが、現在は年収に応じて1~3割になっています。

今後介護保険制度の利用者が増え、給付と負担のバランスが保てなくなった場合、2~3負担割合の範囲の拡大や、消費税率の引き上げや物価の高騰などで自己負担額が増える可能性も考えられます。

いざというときにお金が足りなくなったということを防ぐために、リスク分散も兼ねて預貯金以外の備え方についてこの機会に考えることをおすすめします。

介護保険だけではなく、終身保険や外貨建ての生命保険や、投資信託なども活用するのもいいでしょう。

どんな方法が自分に向いているのか相談したいという場合は、公的介護保険制度に詳しいFPに相談をすることをおすすめします。

まとめ

公的介護保険で受けられる保障について、介護保険が必要な人とはどんな人なのか、介護保険のおすすめの商品について紹介しました。

介護保険は紹介した商品以外にもたくさんありますが、ほとんどの商品がコンサルタントと直接会って面談をする対面相談、または、パソコンやタブレットを利用して行うオンライン相談限定商品となっており、郵送やネットで申し込みできる商品は少ないのが現状です。

介護保険を検討するときは、公的介護保険では備えられない分や不足する分を介護保険で備えることが鉄則で、老後の生活設計が不可欠です。

将来受け取る年金額がどれくらいになりそうか、どのように老後をすごしたいか、介護が必要になりそうな年齢までに必要な資金を準備できそうなのかを確認してみましょう。

ニッセンライフではライフプラン相談サービスを実施しており、定年退職や老後のリスクを考慮したライフプラン、いつ・どれくらいのお金が必要になるのかがかりやすいキャッシュフロー表を作成するお手伝いをしております。

ライフプランやキャッシュフロー表をもとに、貯蓄計画やその方に向いている貯蓄方法、必要な保障などのアドバイスも行っております。

介護保険を検討するなら、あわせてライフプラン相談を受けてみてはいかがでしょうか。

2508-KL08-H0105

HL-P-B1-23-00986(使用期限:2026.2.28)

AFH006-2025-0457 8月6日(270806)

出典

「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」(生命保険文化センター)

https://www.jili.or.jp/research/report/9850.html

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。