【医療保険の選び方】簡単3ステップで年代ごとに保障決め

医療保険を検討すると、本当にいろいろな保険があることにびっくりします。同じ入院給付金5,000円の保険なのに、一方は月額保険料が960円、もう一方は5,202円ということも。

できれば安い保険を選びたいというのが本音ですが、正しい医療保険の選び方は「保障内容から選ぶ」ことです。今回は3~5ステップに分けて、医療保険の選び方をわかりやすく解説します。たくさんの保険の中からどう選んでいいかわからない方は、ぜひ参考にしてください。

※記事中で紹介する保険の特徴は一般的なもので、商品によって異なることがあります。

- 医療保険は3~5ステップで選べる

- 年齢やライフステージごとに「自分に必要な保障」を見つける必要がある

- 保険に加入する人のほとんどは、プロに相談して決めている

記事の要点

ステップ1:入院給付金の日額を決める(職業や年代ごと)

入院給付金とは入院したときに受け取れる給付金のことで、医療保険の基本となります。もし自分が入院したとき、いくら受け取れると助かるのか考えましょう。

入院費用の平均を参考にする

1つの目安として、生命保険文化センターの「生活保障に関する調査(令和元年度)」が参考になります。こちらの調査によると、入院時の1日あたりの自己負担費用の平均は2万3,300円でした。金額ごとのボリュームゾーンを見ると、一番多いのが1万円~1.5万円未満の24.2%。

1日あたり1万円の入院給付金があると安心できそうですが、これはあくまでも目安です。大企業勤めや公務員の方は公的保障が手厚いため、5,000円でも足りることが多いです。反対に自営業などで収入が減るリスクのある方は、1.5万円以上必要かもしれません。

年代やライフステージを加味する

加入する年代やライフステージによっても、必要保障額は変わります。20代~30代は入院リスクが少ないものの、貯蓄が十分でない方も多いです。さらに女性は妊娠や出産に備える必要があるため、この年代でも手厚い保障にする方がいます。

40代で貯蓄に余裕がある方は、無理に入院日額の高い保険に入る必要はありません。ただし50代以降は三大疾病のリスクも高まるため、「保険料が安い今のうちに、入院給付金額が高い保険に加入する」という考え方もあります。

50代~60代の方は入院のリスクが高まるため、手厚い金額が必要かもしれません。しかしこの年代の方は保険料も割高になるため、保険料とのバランスが大事になります。持病や病歴がないかもポイントです。

公的保障や年代を考慮して必要な入院日額を設定しましょう。短期入院に備えたい場合は、入院一時金を重視するのもひとつです。

ステップ2:定期?終身?保険期間と払込期間を決める

次は保険期間と払込期間を決めます。医療保険には「定期型」と「終身型」があるので、「いつまで保障がほしいか?」という視点で保険期間を選びましょう。

定期型と終身型の違いを簡単に整理します。

医療保険の定期型

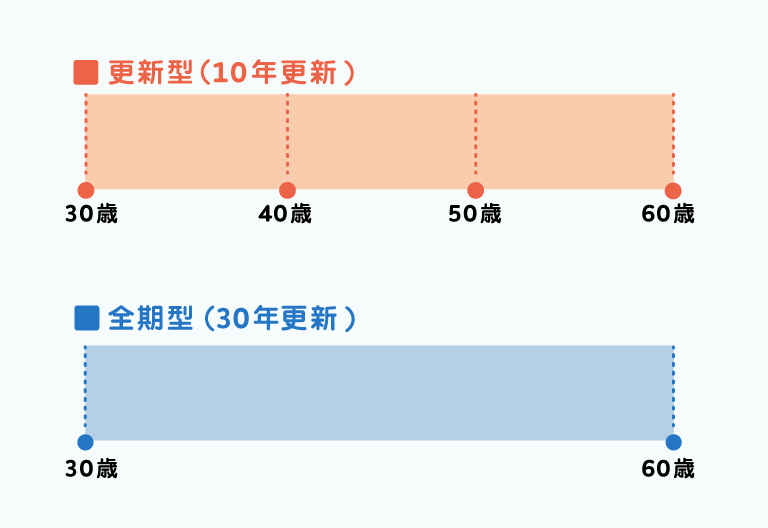

定期型は保険期間が決まっている保険で、さらに「全期型」と「更新型」に分かれます。全期型は60歳や65歳など決められた期間まで保障が続き、その間保険料は同じです。満期になると保障が終わり、一般的に更新できません。

更新型は若い人の保険料が割安ですが、5年や10年ごとに更新が必要です。更新の度に保険料があがっていき、一定の年齢になると更新ができなくなります。

【例】

医療保険の終身型

終身型の医療保険は、一生涯保障が続いて保険料もあがりません。若い年齢で比較するなら、定期型よりも月々の保険料は割高でしょう。しかし定期型を更新し続けると、やがて終身型の保険料を上回る時期が出てきます。加入し続けることが前提なら、長い目で見れば終身型の方が保険料を抑えられるかもしれません。

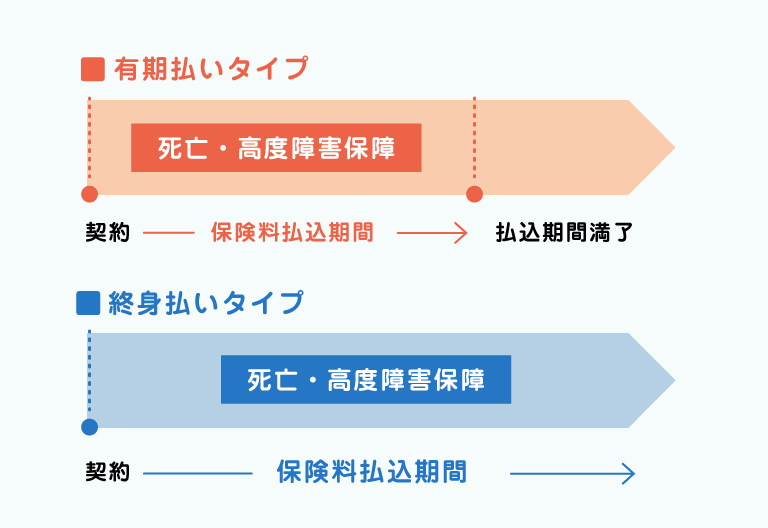

終身型の保険では一生涯保険料を払い続けますが、一定の年齢で払い終わることもできます。有期払タイプといって、60歳などを目途に払い終わるため、老後に保険料の支払いなしで保障を持ち続けたい方におすすめです。

少しでも保険選びに不安があるなら、保険のプロに無料相談するのもおすすめです 。

【例】

保険期間と払込期間を選ぶポイント

- とにかく安い保険料で当面の保障を備えたいなら更新型がおすすめ。ただし更新の度に保険料があがるので、見直しは必須!

- 「子供が巣立つ60歳まで」など一定期間だけ保障が欲しいなら、全期型も視野に入れる

- 一生涯の医療保障が欲しいなら終身型がおすすめ

- 一生涯の医療保障が欲しいけど老後も保険料を支払う自身がないなら、有期払ができる保険にする

ステップ3:掛け捨て型か貯蓄型かを選ぶ

医療保険は掛け捨てタイプが多いです。途中で解約しても解約返戻金は受け取れず、入院や手術をしない限り給付金が受け取れません。

掛け捨て型の医療保険に抵抗がある方は、次のような貯蓄型タイプを選ぶ方法もあります。

- 入院や手術をせずに健康で過ごせると、祝金やボーナス(商品によって名称は異なります)が受け取れる

- 保険料払込期間が満了すると、払い込んだ保険料から過去に支払った保険金額を差し引いた金額をリターンする

貯蓄型医療保険の保険料は割高です。「保険料が高くても保障と貯蓄の両方を兼ね備えたい!」と考えるなら、貯蓄型の医療保険が選択肢になるでしょう。

シンプルな保険で充分だという方は、ここまで決めればほとんど完了です。あとは支払限度日数や手術給付金額などに注目しつつ、保険料を比較して決めてもいいでしょう。

ただし、もう少し検討した方がいい場合もあります。それは「特定の病気に備えたい方」と、「過去に病気にかかったことがある方や持病のある方」です。該当する方は以下もお読みください。

ステップ4:手厚くしたい保障を考える

たとえば「親戚にがんの人がいるので、がんの保障を手厚くしたい」「帝王切開や子宮内膜症など、女性特有の病気に備えたい」のように、特化した保障を望む方がいます。

シンプルな医療保険でも入院や手術に備えられますが、保障が足りないケースも考えられますよね。そのような不安を抱える方のために、特定の病気に対する入院・手術の保障が手厚いタイプもあります。

【例】

- がん特約付き医療保険

- 女性専用保険

- 死亡保障特約付き医療保険

- 三大疾病保障保険

など

また特約を自由に選んで、欲しい保障だけオプションでつけていくこともできます。保険料とのバランスを見ながら、必要な保障を選んでみるといいでしょう。

ステップ5:持病がある人は加入できる保険を検討する

過去に病気を経験したことや現在持病のある方は、医療保険への加入が難しい場合もあります。入院リスクが高いと給付金を受け取る可能性も高くなるため、相互扶助という保険の本質が崩れてしまうからです。

しかし、だからといってあきらめてしまう必要はありません。持病や既往歴のある方は、以下の3つの選択肢を検討しましょう。

特別条件つきの医療保険

通常の医療保険でも、正しく告知をすれば「○○の病気は保障しない」「△△の部位の治療は保障しない」「保険料は通常よりも割高」などの条件をつけることで加入できることがあります。

実際にニッセンライフでは、子宮筋腫や白内障、大腸ポリープなどでも条件付きで通常の医療保険に加入できた例があります。

引受基準緩和型医療保険

通常の医療保険に入れなかったときは、引受基準緩和型医療保険が選択肢になります。加入時の告知項目(引受基準)が少ないので、持病や既往歴があっても入りやすい保険です。

ただし保険料は通常の医療保険に比べると割高で、商品によっては加入後1年間給付金が半分になることも。このようなデメリットがあっても人気なのは、持病や既往症も保障の対象となる点が多くの人に支持されているからでしょう。

無選択型医療保険

それでも加入できなかった場合は、無選択型医療保険を検討します。ほかの選択肢と違い、告知が必要ないのがポイントです。ただし保険料は緩和型医療保険よりも割高で、一定期間は持病も保障しません。

みんなは医療保険をどう選んでいる?

医療保険の選び方を5ステップで見てきました。シンプルな保険で充分だという人は、3ステップでも選べます。

しかし3~5ステップという簡単な工程でも、実際に決めようとすると急に不安になりませんか?「定期型でいいと思うけど、老後は大丈夫かな」「入院日額5,000円にしようと思うけど、普通はどれぐらいに設定するものなの?」などなど。

実は保険に加入した方のほとんどは、保険会社や保険代理店の営業職員など、保険のプロに相談してから加入しています。自分ひとりで保障内容を決めて保険を比較するのは、よほど情報を持っている人でないと難しいのです。

「まだ加入するか決めていないのに、いきなり相談するのはハードルが高い」という方は、パンフレットを見比べてみましょう。保険のパンフレットは保障内容や保険料がわかりやすくまとめられているので、いろいろな保険を比較するのに役立ちます。

医療保険の選び方まとめ

基本的な医療保険の選び方は、たった3~5ステップです。

- ①入院給付金日額を決める

- ②保険期間と払込期間を決める

- ③掛け捨てか貯蓄型かを選ぶ

- ④特に手厚くしたい保障を決める

- ⑤持病や既往歴がある人は専用の保険を検討する

あとは条件に合う保険をピックアップし、保険料などを比較するだけです。しかし実際に決めようすると、なかなか難しいのが医療保険。

無理に1人で抱え込まず、ぜひプロに相談してみてください。ニッセンライフなら複数の保険会社商品を取り扱っているので、保険会社の垣根を超えて保険の提案ができます。

出典

生命保険文化センター「生活保障に関する調査(令和元年度)」

https://www.jili.or.jp/files/research/chousa/pdf/r1/2019honshi_all.pdf

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。