とにかく安い医療保険がほしい!そんな人に教えたい保険のヒント

医療保険に加入したいけど、保険料はできるだけ安くしたい。そう考える方は多いと思います。

実際に保険相談の場面では、2つある選択肢から「保険料が安い方にします!」と選ばれたり、保険料をシミュレーションした結果「保障を減らして、保険料をもう少し安くしたい」と言われたりします。

安い医療保険にしたいというニーズは、保険を検討している人にとってほぼ共通のニーズと言えるでしょう。

今回は保険のプロが、安い保険を見つけるヒントを伝授します。「安い」の捉え方ごとにおすすめを紹介するので、ぜひ保険選びの参考にしてください。

「保険料が安い医療保険」にしたいなら定期型!ただし注意点も

単純に保険料だけで選ぶなら、断然安くなる可能性が高いのは定期型医療保険です。保険期間が決まっていて、満期が来るたびに更新できます。更新の度に保険料が上がるのも特徴です。

一方で、一生涯保障されるタイプを終身型医療保険といいます。若い年齢で比べれば定期型の方が安いものの、終身型はずっと保険料が変わりません。つまり、定期型を更新し続けるうちに終身型の保険料を超えるということです。

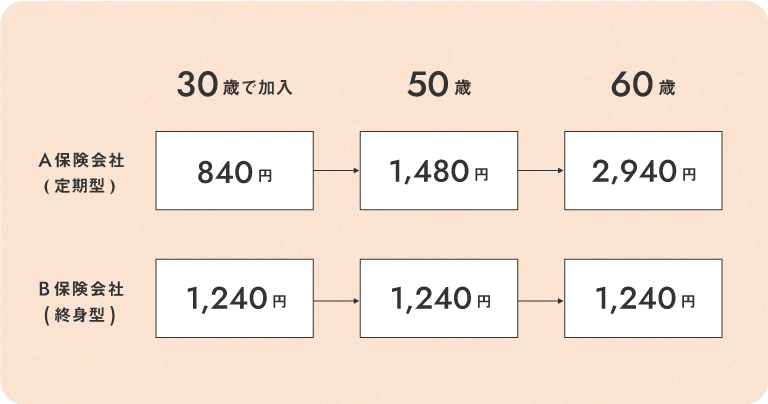

わかりやすいように、ある女性が日額5,000円の医療保険に加入した場合を比較してみます。

【30歳で加入した場合を比較】

【30歳、50歳、60歳で加入した場合を比較】

※いずれもニッセンライフが運営する保険料比較サイトにて試算

A保険(定期型)を50歳で更新する頃には、30歳で入っていたB保険(終身)よりも高くなります。しかし50歳で新たにB保険(終身)に入るよりは、保険料が安いようです。

そして60歳になる頃には、A保険を更新するよりもB保険(終身)に新しく入る方が安いという結果に。

商品によって逆転する時期は異なるものの、いろんな保険でこの現象が見られます。目先の保険に安さを求めるのか、長い目でみて安さをとるのか。その見極めをしっかりしましょう。

「とにかく掛け捨てがいや」なら貯蓄型!

「安い」という意味を、掛け捨てじゃないと捉える人もいます。掛け捨てとは、払った保険料が戻ってこないということ。一般的に医療保険は掛け捨てが多いため、「元を取りたいタイプ」には安くないと感じるかもしれません。

もしそういう意味でオトク感を求めるなら、貯蓄型医療保険を検討してみてもいいでしょう。貯蓄型医療保険にはいくつかの種類がありますが、人気なのは

・保険料払込期間が満了すると、払い込んだ保険料から過去に支払った保険金額を差し引いてリターンされる

・病気になれば保険金がもらえ、健康に過ごせれば祝金(商品によって名称は異なります)が受け取れる

といったタイプです。

毎月の保険料は割高になるものの、掛け捨てがいやな人にとっては魅力的な保険です。

割引制度を利用する方法も

一部の医療保険には、割引制度があることも。たとえば半年払いや年払いなど、まとめて支払うことで保険料が安くなることもあります。

また一部の医療保険では、健康体割引が適用されるタイプもあります。健康に自信があるなら、こういった保険を選んでみてもいいでしょう。

【健康体割引が適用される基準例】

・たばこを1年以内に吸っていない

・BMIや血圧値などが、定められた基準値内

ネットで加入できる医療保険は安いの?

最近はネットで加入できる保険が増えてきました。自宅にいながら好きなタイミングで加入できるのが魅力です。こうしたネット型の医療保険を検討すれば、保険料を抑えられる可能性はあります。

ただし注意したいのは、自動車保険のような「ネット割引」があるわけではないということ。たしかにネット申込だけに限定した商品は、保険料が抑えられる傾向にあります。しかし、通販や対面でも加入できる商品の場合は、ネットで加入したからといって割引されるわけではありません。

またネット申込不可の商品でも、安い医療保険が見つかるかもしれません。ネット限定の保険やネット申込不可の商品も含め、総合的に比較するのがおすすめです。

医療保険を安くしたいなら保障内容を精査する

特定の保険に決めていて、もう少し保険料を安くしたい!という場合は、保障内容を精査しましょう。保険料は、下記の内容に比例して上がっていきます。ムダに思える保障があれば、そこを削ると保険料が抑えられるかもしれません。

・入院給付金:入院1日あたりに受け取れる金額。金額があがれば保険料もあがる。

・入院給付金支払限度日数:1回の入院で保障される限度日数。長ければ保険料もあがる。

(60日や120日から選べるが、最近では30日の保険も出てきている。)

・保険料の払込期間:一生涯払い続けるか、60歳などで払い込むか。短期間で払い終わるほど、月々の保険料は高くなるが、払込期間終了後の保険料の支払いはなくなる。

・特約の有無:先進医療特約や通院特約など、オプションで自由につけられる保障。特約をつけるほど保険料は高くなる。

保障が手厚いほど保険料は上がるので、不要な保障を削ることも有効です。ただし、削りすぎには注意。とくに月々支払える保険料から逆算して保障内容を決めると、後々後悔する可能性があります。次の章でくわしく見ていきましょう。

保険料だけじゃない!保険選びのポイント

保険を選ぶときには、保険料だけでなく保障内容(給付金額や給付金を受け取れる条件)も考えておきましょう。せっかく保険料を支払っているのに、「いざ入院したら思っていた金額をもらえなかった」というのは避けたいですよね。どれだけ安い医療保険でも、役に立たなければムダになってしまいます。

「どんなときに、いくら保障されるのか。」「その保障内容に対していくらの保険料が支払えるのか。」

このバランスが、保険選びにはとても大切なのです。

もちろん重視するポイントは人によって違います。下記のような保険があると仮定すると、選びたい保険は人それぞれですよね。

- 01保険料:1,000円

保険料:1,000円

手術したら5万円

- 02保険料:5,000円

入院したら1日10,000円

手術したら10万円

70歳になれば、払い込んだ保険料が実質リターン

- 03保険料:1,000円

入院したら1日1万円 + 5万円

手術したら20万円

退院後の通院1日3,000円

※わかりやすいように保障内容を単純化したもので、実在の保険ではありません。

保険料と保障内容のバランスを考えて、自分なりに選んでみてくださいね。

「保険のことがわからない」「個別に相談したい」そんな方は、お気軽にお問い合わせください。電話ではもちろん、訪問相談やオンライン相談にも対応しています。

具体的に安い保険はどう選べばいいのか

なんとなく「安い医療保険にしたい」と思っていた方も、いろいろな選択肢に気づけたと思います。ここからは、できるだけ安くしつつも、必要な保障をどう選べばいいのか年代ごとに解説します。

20代~30代

20代~30代は、目まぐるしいライフイベントの真っ最中ということもあり、将来の状況が不明確です。目先の保険料を安くしたいなら、定期型の医療保険で備えるのもひとつでしょう。

独身で過ごす選択肢も含めて、今後の家族構成がある程度見通せるなら、今のうちに終身型に加入するのもひとつです。定期型に比べれば割高でも、今の安い保険料で老後まで備えられるのは、大きなメリットといえます。

40代

40代は収入があがる人も多いので、月々に支払える保険料が増えるかもしれません。余裕があるなら、貯蓄型の保険で「保障と貯蓄の両立」を目指してもいいでしょう。

一方で、子供の教育費が家計を圧迫している40代も多いです。その場合は最低限の終身医療保険にして、「子供が独立するまでの期間限定」で定期医療保険を上乗せする方法があります。終身型だけで手厚く備えるよりも、定期型で上乗せする方が保険料を安くできるかもしれません。

定期型の保障は単純に「入院給付金額を上乗せする」タイプでもいいですし、「がん保障」や「女性疾病」などに手厚いタイプでもいいでしょう。どんなリスクに備えたいか?という視点が大切なのです。

50代

50代なら、定期型よりも終身型に加入する方が安いケースも出てきます。入院のリスクも高まるため、老後も保障が途切れない終身型を選ぶと安心でしょう。またがんや三大疾病(心筋梗塞や脳卒中など)に不安を抱える50代も多いです。まだ病気をする前に、そのようなリスクに備えた保険を選ぶのもひとつです。

医療保険だけにこだわらず、がん保険や三大疾病保険も含めて保険料を比較してみましょう。選択肢を広げて比較すると、保険料の安い保険が見つかりやすくなります。

ここで紹介した選び方は、ほんの一例です。家族構成や働き方によって、安い医療保険の選び方は変わるでしょう。保険のプロに相談しながら、「自分ならどんな安い保険をさがせるか」を考えてみてください。

まとめ:安い医療保険を選ぶヒント

安い医療保険を選ぶコツについて解説しました。ポイントをおさらいします。

・保険料が安いのは定期型。ただし更新の度に保険料があがる。

・掛け捨てがいやなら、貯蓄型の保険を選ぶ。

・割引制度がないか確認する。

・ネット保険も選択肢にいれて、総合的に比較する。

・どれだけ安い保険も、役に立たなければムダになる。保障内容を削るより、幅広い選択肢から比較すること。

年代ごとの例をみることで、より具体的に選び方のヒントがわかったと思います。保障内容を削ることなく、他の方法で保険料を安くできないか考えてみましょう。安い保険を見つけるには、幅広い選択肢から比較するのが鉄則です。

ニッセンライフでは複数の保険商品を取り扱っているため、保険会社の垣根を超えた保険比較が可能です。商品の特長や保障内容を確認したい方は、こちらのページからご確認ください。

自分にあう保険がわからない場合は、無料相談も受け付けています。1回のご相談でも複数の商品を検討できるため、保険選びの時短にもなります。お電話はもちろん、訪問相談やオンライン相談にも対応していますので、お気軽にご利用ください。

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。