【保障はシンプル・保険料は安く】70歳以上におすすめの医療保険

70歳を超えると病気のリスクが高くなり、すでに入院や手術の経験がある・現在も通院をしているという方も多い年代です。

高額療養費制度などの公的医療保険があるとはいえ、年金だけで治療費や諸費用を払えるのかと心配に思う方も多いと思います。

以前よりは80歳以上でも入りやすい保険は増えていますが、年齢を重ねている分保険料が高く、保障と保険料のバランスに悩む方も多いのが現状です。

このコラムでは70歳以上におすすめの医療保険を紹介します。

また、本当に医療保険が必要なのか、高齢者が保険に入るときに注意してほしいことを解説します。

70歳以上におすすめの医療保険

医療保険には大きく分けて健康な方向けの医療保険と、健康に不安がある(持病・既往歴がある)方向けの引受基準緩和型医療保険があります。

もし通院・治療中の病気やケガがあっても、病名や治療状況によっては健康な方向けの医療保険でも加入できる可能性があります。

今回は、健康な方向けの医療保険と持病・既往症がある方向けの医療保険の中から、商品を選んで紹介します。

【持病・既往症がある方向け】おすすめ商品をまとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

健康な方向け

「新メディフィットA」 メディケア生命保険株式会社

商品の特長

- 85歳までお申込みができます。

- 病気やケガによる入院・手術などを一生涯保障します。保険料はご加入から上がりません。(損傷特約、継続入院・在宅療養収入サポート特約の保険期間は 80歳まで)

- 保障内容は必要に応じて自由に選択できます。

【月払保険料例】

| 男性 | 女性 |

|---|---|---|

70歳 | 4,345円 | 3,315円 |

75歳 | 5,250円 | 3,985円 |

80歳 | 6,330円 | 4,690円 |

【試算条件】

ライトプラン(25)

医療終身保険(無解約返戻金型)(20)<主契約>(60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅰ型(外来手術増額特則適用なし)):入院給付日額 5,000円・基本給付金額 5,000円<特約>先進医療・患者申出療養特約(21):付加

保険期間・保険料払込期間:終身の場合 2025年4月時点

このライトプラン(25)であれば、70歳以上の方であってもお手頃な保険料で終身医療保険の検討が可能です。

さらに保障内容は必要に応じて自由に選択できます。特約の種類が充実しているので、がんや介護などに手厚く備えることができます。

新メディフィットAは健康な方向けの商品ですが、持病がある方向けの商品「新メディフィットRe」もあります。

※保険会社のWEBサイトに移動します。

健康な方向け

「SBIいきいき少短の医療保険」 SBIいきいき少額短期保険株式会社

商品の特長

- 84歳*1まで申込みOK

- 手ごろな保険料で、入院・手術・先進医療の3つを保障

- 保険期間は1年。毎年更新することで100歳まで保障継続が可能*2

*1:責任開始日における満年齢。

*2:被保険者の誕生日と責任開始日が同一の場合は、100歳の誕生日前日までが保障期間です。

【月払保険料例】

| 男性 | 女性 |

|---|---|---|

70歳 | 5,590円 | 4,140円 |

75歳 | 6,670円 | 5,630円 |

80歳 | 8,050円 | 6,950円 |

【試算条件】

入院給付金日額5,000円コース 保険期間・保険料払込期間:1年 月払(口座振替、クレジットカード払い) 2025年4月時点

「SBIいきいき少短の医療保険」は、入院・手術・先進医療の3つの保障を組み合わせ、保険料を手ごろな金額に抑えた、バランスのよい医療保険です。

日帰り入院・日帰り手術も保障されます。

保険期間は1年なので、生活に合わせて見直しやすいのも魅力。日々の健康や医療について相談できる、加入者限定のサービスも利用できます。

持病がある方向けには「SBIいきいき少短の持病がある人の医療保険」もあります。

※保険会社のWEBサイトに移動します。

持病・既往歴がある方向け

「なないろメディカルスーパーワイド」 なないろ生命保険株式会社

商品の特長

- 健康状態の告知は2つだけ。がんなどの大きな病気にかかったことがある方も入りやすい。

- 日帰り入院でも退院後の通院治療でも、一時金が受け取れる。

- 契約初年度から給付金は満額保障。

【月払保険料例】

| 男性 | 女性 |

|---|---|---|

70歳 | 8,982円 | 8,286円 |

75歳 | 10,254円 | 9,639円 |

80歳 | 11,705円 | 11,155円 |

【試算条件】入院給付金日額5,000円 手術給付金・放射線治療給付金10倍 引受基準緩和型先進医療特約あり 保険期間・保険料払込期間:終身 保険料払込方法:月払(クレジットカード扱・口座振替扱) 2024年1月時点

以下の2つの質問事項が両方とも「いいえ」であれば申込みできる商品ですが、告知が少なく入りやすい分保険料が通常の保険と比べると割高になっています。

- 最近3か月以内に、医師・歯科医師から、入院、手術、放射線治療をすすめられたことまたは説明をうけたことがありますか。

- 過去1年以内に入院をしたこと、または手術、放射線治療(電磁波温熱療法を含みます)をうけたことがありますか。

※上記は告知書の質問事項の概要です。正確な質問事項は「商品パンフレット」「告知書」にてご確認ください。

※白内障などの一部の病気やけがによる入院・手術・放射線治療は、質問事項2が「いいえ」となる場合があります。

※質問事項に該当しない場合でも、ご職業・過去の契約状況等によりお引き受けできないことがあります。

※保険会社のWEBサイトに移動します。

持病・既往症のある方でも健康な方向けの商品に加入できる?

病名や治療状況によっては、詳細な告知をすることで健康な方向けの商品を検討できる可能性があります。

健康な方向けの商品を検討できるかどうかを自分で調べるのは大変なので、資料請求前に確認することをおすすめします。

【持病・既往症がある方向け】おすすめ商品をまとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

70歳以上に医療保険は必要なのか

日本は公的医療保険制度が充実しているため、医療保険は必要ないという意見もあります。

確かに、75歳以上であれば後期高齢者医療制度で窓口負担が1割または2割になりますし、高額療養費制度もあります。

【高額療養費制度】

医療機関や薬局の窓口で支払った額*がひと月で上限額を超えた場合、その超えた金額が支払われる制度。

上限額は年齢や所得によって異なり、70歳以上の場合で年収が156万円~約370万円(標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等)の場合、ひと月の上限額は57,600円(世帯ごと)、外来は18,000円(年144,00円、個人ごと)。

*入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれない

医療保険の必要性が高いのは、年代問わず「治療費を貯金から捻出することが難しい人」です。

言い換えれば、一定額の貯金があり減った分が一定期間内に補填できるなら医療保険の必要性は低いです。

貯金はあるけど他の目的で貯めていて使えない、生活費で精いっぱいでなかなか貯金ができないという場合は、医療保険が役に立つでしょう。

入院期間は短くなる傾向にあると言われていますが、高齢者は入院が長期化することも少なくありません。

厚生労働省の「令和5年(2023)患者調査」によると、70歳以上の平均在院日数は36.7日ですが、傷病によって違いがあります。

例えば、慢性閉塞性肺疾患(COPD)では53.2日、慢性腎臓病 70.5日、パーキンソン病 118.1日、血管性及び詳細不明の認知症 288.6日となっており、全傷病の平均よりも長くなっています。

また、病気やケガで入院をする場合、おむつを利用するケースがありますが、おむつ代は健康保険適用外であること、入院する病院によってはおむつが指定されているため、安いおむつを探して使うということができません。

※介護認定を受けた場合、介護保険で紙おむつの助成制度が利用できます。

その他にかかる費用としては、入院中の食事代、病衣やタオルなど日用品のレンタル代、テレビカード購入代があります。入院が長期間になると大きな金額になりますが、これらの費用は高額療養費制度の適用外なので、すべて自己負担になります。

高齢者が医療保険を検討するときは、短期間の入院に対して手厚く備えるよりは、入院が長期化したときのリスクに備えられているかどうかに重点を置いてプランを考えることをおすすめします。

【持病・既往症がある方向け】おすすめ商品をまとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

加入している医療保険がある場合は保障内容や保険期間を要チェック

10年以上前から医療保険に加入している方は、一度保障内容や保険期間(保障される期間)を確認してみましょう。

保障内容で注意すべきポイントは、入院給付金の支払事由です。

現在販売されている医療保険のほとんどは日帰り入院から保障されますが、以前の医療保険の場合、入院〇日目から保障となっていることがあります。

2日目からというものもあれば、長いものだと10日以上入院しないと保障されないというものもあります。

保険期間の注意すべきポイントは、終身と定期の違いです。

保険証券を見たときに、保険期間の欄に終身と書かれていれば保障は一生涯続く終身タイプ、10年や20年、〇歳までと書かれている場合は、一定期間保障する定期タイプということになります。

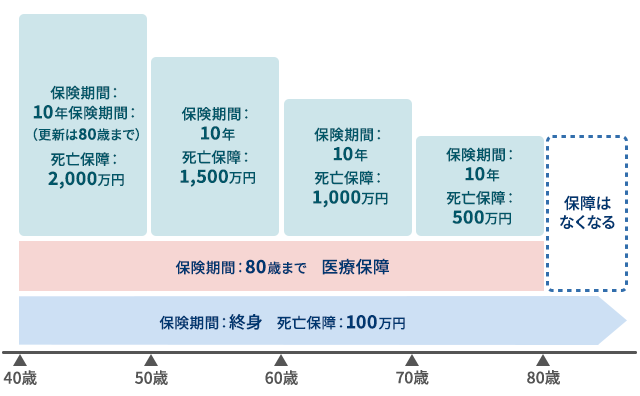

見間違えやすいのが主契約と特約で保険期間が異なる場合です。

昔は医療保障と死亡保障がセットになっていて、主契約と特約で保険期間が異なっている契約が多くありました。

例をあげると、死亡保障の一部が終身になっており、医療保障と上乗せ分の死亡保障が10年間の定期で80歳まで更新できるという契約で、お客さまは保険証券に主契約が終身と書かれているため特約部分も終身だと思っており、見直したときに初めて80歳で医療保障や死亡保障の一部がなくなることを知ったというケースがあります。

図:主契約と特約で保険期間が異なる契約の例

高齢になってから新しく保険に加入する場合は、保険料が高くなることが多く、健康状態や年齢制限によっては加入が難しいこと、健康に不安がある方向けの保険は保険料が割高になることがあります。

保険の見直しには、今ある契約を解約して新しく加入するだけではなく、今ある契約をいかしながら必要だと思う保障だけ上乗せするということも含まれます。

今加入している医療保険がある方は、保障内容などを確認し、本当に医療保険が必要なのかをふまえた上で、保険料と保障のバランスを考えてプランを組むようにしましょう。

保険証券の見方・保障内容の確認の仕方がわからないという場合は、加入している保険会社へ問合せてみたり、ニッセンライフの無料保険相談の利用をおすすめします。

専門の資格を持ったコンサルタントが保険証券診断を行い、保障内容を解説、その方の生活スタイルやニーズに合わせて必要な保障のアドバイスなどを行っています。

70歳になったら保険の管理方法を家族で話し合おう

70歳以上から保険に入るのは、健康状態の面で難しいケースが多く、保険料も高くなるため慎重に判断する必要があります。

保険は入ったら終わりではなく、支払事由が発生したら自分で請求をする、または指定代理請求人から請求する必要があるので、保障内容をしっかり把握していなければいけません。

高齢になるとどんな保険に入っていたのか曖昧になることが多いので、子供などの親族に加入している保険やどこに証券などが保管されているかを共有しておくと安心です。

原則として、保障内容の確認・変更手続きを契約者以外が行うことはできません。

管理が難しい、心配だと感じたら、早めに子供がいる場合は契約者を子供や孫などに変更することをおすすめします。

医療保険の給付金は非課税なので、契約者・被保険者(保障の対象者)・保険金の受取人の関係性を気にする必要はありません。

保険会社によっては事前に登録をしておくことで、契約者以外の家族が保障内容を確認できる制度もあります。

もし加入している保険があれば、制度があるかどうか、ない場合は契約者変更ができるか保険会社に確認してみるといいでしょう。

まとめ

70歳以上におすすめの医療保険の紹介、本当に医療保険が必要なのか、高齢者が保険に入るときに注意してほしいことを解説しました。

予算もありますし、何が不安なのか・どんな費用に備えたいのかは、個々の状況によって異なり、そのうえニーズを満たせる商品を探すことは骨が折れる作業だと思います。

ニッセンライフでは、電話で保険相談・申込手続きのお手伝いを無料で行っております。

70歳以上の方からのお問合せもありますが、高齢の親御さまのために保険を探しているという家族からのお問合せも多数あります。

ちょっとした悩みを相談するだけでもかまいませんので、お気軽にお問合せください。

【持病・既往症がある方向け】おすすめ商品をまとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

※募集代理店株式会社ニッセンライフ、関連会社、グループ会社の役員・社員は、法令により私ども募集代理店株式会社ニッセンライフを通じてはお申込みいただくことができないプランがございますので、何卒ご了承ください。

HP-M311-709-25049051(2025.4.1)

N-B-23-0442(240326)

B2-25-E-0078(2025.04)

出典

厚生労働省「令和5年(2023)患者調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。

出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。