医療保険で手術給付金はいくらもらえる?どんな手術が対象になるの?おすすめの医療保険3選もあわせて紹介

病気やケガで手術を受けることになった場合、体の心配はもちろん、お金の心配もあると思います。

医療保険には加入している方なら、保険金はでるのか、いくら受け取れるのかなど、気になるところでしょう。

このコラムでは、医療保険の手術給付金をテーマに

- 手術給付金をどれくらい受け取れるのか知りたい

- どんな手術が保障の対象となるのか知りたい

- これから医療保険に入るときにどんなものを選んだ方がいいか知りたい

という方向けに解説します。

これから医療保険を検討する方におすすめ商品3選

医療保険の手術保障は入院給付金日額(基本給付金額)の10倍、5倍など給付倍率で設定されていることが一般的で、手術の種類や入院中の手術か外来手術かで給付倍率が変わります。

このコラムでは手術保障が複数あり、希望に合わせて給付割合を選択できる3商品をピックアップしました。

似たような保障内容であっても給付倍率や対象の疾病など条件が異なるので、希望に合わせて比較・検討するようにしましょう。

3商品まとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

「新メディフィットA」 メディケア生命保険株式会社

おすすめポイント

- 手術給付金等の型はⅠ型(入院中:基本給付金額の10倍、外来:5倍※1)、Ⅱ型(入院中:50倍・20倍・10倍、外来:5倍※1)、なし(入院のみ保障)から選べる。

Ⅱ型の場合、特定3疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)で入院中の手術※2では最高50倍の手厚い保障。 - Ⅰ型・Ⅱ型を選択された場合は、放射線治療・骨髄移植術・骨髄ドナーも保障。(Ⅰ型:基本給付金額の10倍、Ⅱ型:20倍・50倍・10倍)

- 外来手術増額特則を適用することで、外来手術を受けた場合の給付金は基本給付金額の10倍(不妊治療を目的とする場合は5倍)を受け取れる。

【月払保険料例】入院給付金日額5,000円、手術給付金等の型Ⅱ型(入院中:25万円・10万円・5万円、外来:2.5万円、放射線治療:10万円、骨髄移植術:25万円、骨髄ドナー:5万円)、外来手術増額特則適用なしの場合

契約年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

25歳 | 1,155円 | 1,435円 |

35歳 | 1,530円 | 1,455円 |

45歳 | 2,130円 | 1,675円 |

【試算条件】【主契約】医療終身保険(無解約返戻金型)(20)(60日型、疾病入院給付金の特則適用なし、初期入院10日給付特則適用なし、Ⅱ型(外来手術増額特則適用なし)):1日につき5,000円、先進医療・患者申出療養特約(21)付加 保険期間・保険料払込期間:終身の場合 2025年4月時点

*基本給付金額とは、主契約の手術給付金、放射線治療給付金、骨髄移植給付金および骨髄ドナー給付金のお支払金額の基準となる金額です。

*「創傷処理」など手術給付金をお支払いできない手術があります。

*骨髄ドナーについて、責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞の採取手術を受けられたときはお支払いの対象となりません。

※1 外来手術増額特則適用なしの場合

※2 開頭術・開胸術・開腹術(穿頭器・胸腔鏡・腹腔鏡も含む)

例:くも膜下出血による開頭術、胃がんによる腹腔鏡手術

※保険会社のWEBサイトに移動します。

「はなさく医療」 はなさく生命保険株式会社

おすすめポイント

- 病気やケガによる公的医療保険制度の対象となる所定の手術※1や放射線治療を保障。

手術保障は手術Ⅰ型(入院中:入院給付日額の10倍、外来:5倍)、手術Ⅱ型(入院中:60倍・20倍・10倍、外来:5倍)、手術Ⅲ型(入院中:5倍、外来:5倍)から選べる。 - 病気やケガによる入院を日帰り入院※2から保障し、保険料は加入時のまま一生涯上がらない。

- 女性医療特約(23)を付加することで、女性特有の病気やがん※3等で1日以上の入院をされたとき、女性特定手術(特定不妊治療※4を含む)を受けられたときに給付金が受け取れる。

【月払保険料例】入院給付日額5,000円、手術Ⅱ型(入院中:30万円・10万円・5万円、外来:2.5万円)の場合

契約年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

25歳 | 1,199円 | 1,449円 |

35歳 | 1,619円 | 1,574円 |

45歳 | 2,319円 | 1,834円 |

【試算条件】主契約:60日型 入院給付日額5,000円 手術Ⅱ型 先進医療特約付加 死亡保障なし 保険期間・保険料払込期間:終身 保険料払込方法:月払(クレジットカード扱・口座振替扱) 2024年4月時点

※1 「創傷処理」「抜歯手術」等、手術給付金をお支払いできない手術があります。

※2 日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。

※3 上皮内がんを含みます。

※4 特定不妊治療に対する女性特定手術給付金は、責任開始日から2年経過後の特定不妊治療についてお支払いします。

※保険会社のWEBサイトに移動します。

「なないろメディカル 礎」 なないろ生命保険株式会社

おすすめポイント

- 身体的な負担の大きい疾病・術式の場合は、最大で入院給付金日額×60倍の給付金が受け取れる(手術1型の場合)。

- 手術保障は手術1型(入院中:60倍・20倍・10倍、外来:5倍)と、手術2型(入院中:10倍、外来:5倍)、手術なし型から選べる。

- 入院一時金特約を付加した場合、日帰り入院からまとまった一時金を受け取れるので、入院時の自己負担費用に活用できる。

【月払保険料】入院給付金日額5,000円、手術1型(入院中:30万円・10万円・5万円、外来:2.5万円)の場合

契約年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

25歳 | 1,132円 | 1,362円 |

35歳 | 1,475円 | 1,525円 |

45歳 | 2,144円 | 1,864円 |

【試算条件】入院給付金日額(入院60日型):5,000円、3大疾病入院延長特則:非適用、手術1型、特定疾病保険料払込免除特則:非適用、先進医療・患者申出療養特約:付加 保険期間・保険料払込期間:終身 保険料払込方法:月払(クレジットカード扱・口座振替扱) の場合 2024年4月時点

※保険会社のWEBサイトに移動します。

3商品まとめて資料請求

*各商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

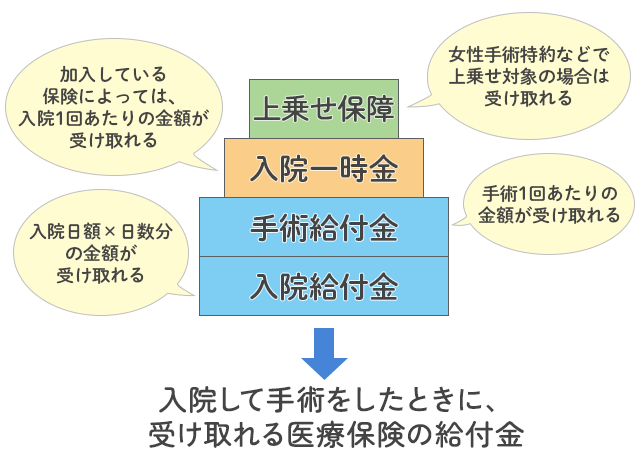

手術給付金の保障の仕組み

「手術給付金」とは、民間の医療保険から支払われる給付金の一つで、病気やケガで所定の手術を受けたときに給付されます。

どんな手術でも支払われるというわけではなく、保険会社や商品によって異なるものの以下のような条件(支払事由)が設けられています。

- 支払事由に該当したら複数回手術給付金が受け取れる

- 1回目の手術から○日に1回といった支払限度がある

- 原則として治療を目的とした手術であること

医療保険に加入している場合は、保険契約したときに渡される約款(やっかん)で支払事由を確認することができるので、この機会に確認してみましょう。

民間医療保険には手術給付金以外にも、入院すれば1日につき〇〇円を受け取れる「入院給付金」や入院一時金などの各種特約の給付金があります。

手術を受けられた方は、これら給付金についても受け取れるか確認してみるといいでしょう。

※上記は一例です。各種給付金の名称および受け取れる金額は、保険商品によって異なります。また上記で示した以外にも特約を付加することにより受けられる給付金もあります。

手術給付金の対象になる手術とは

手術給付金の支払事由は大きく分けて、「公的医療保険制度の給付対象となる約1,000種類の手術」と「約款所定の88種の手術」の2種類となっていることが多いです。

「治療を目的としている手術」が手術保障の対象になっていることは前の章で紹介しましたが、治療目的の手術であったとしても支払事由に該当しなければ保障の対象外になる手術もあります。

保障の対象になる手術かどうかは保険会社の判断ではありますが、ここでは一般的な支払事由について解説します。

公的医療保険制度の給付対象となる約1,000種類の手術とは

「公的医療保険の対象となる手術」とは、厚生労働省の告示にもとづき定められている「医科診療報酬点数表」で手術料の算定対象となっている手術、つまり保険適用の対象となる手術のことです。

現在販売されている医療保険の多くは、「公的医療保険の対象となる手術」を保障の対象としています。

公的医療保険制度に連動している保険の場合、それまで保険適用外だった手術が保険適用になった時に手術保障の対象になります。

実際に、2022年4月から不妊治療が保険適用されたことで、多くの医療保険で入院や手術の保障対象になりました。

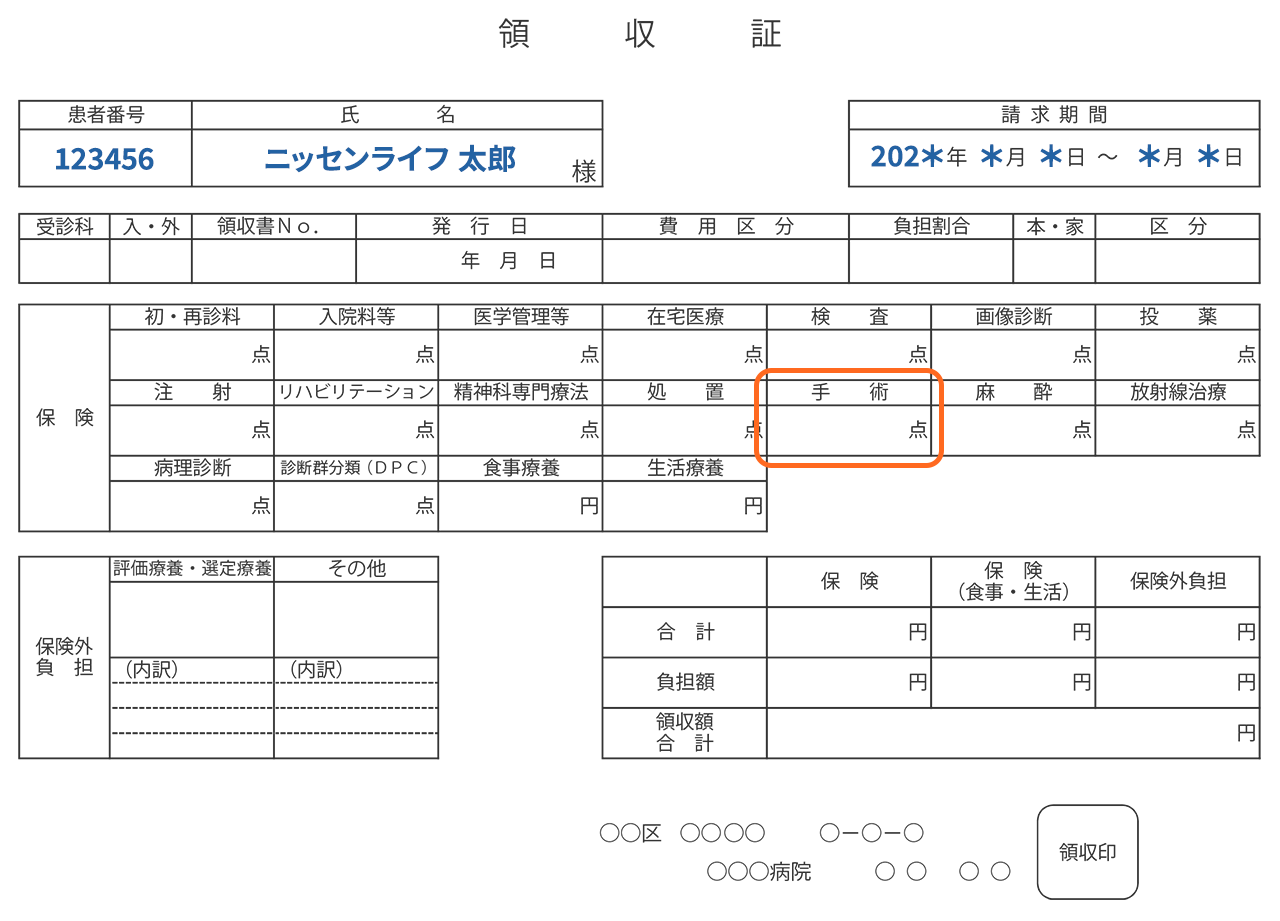

保険が適用されている治療かどうかは、領収書や診療明細書で確認できます。

領収書の保険・手術欄に点数が記載されいれば、公的医療保険制度適用の手術を受けているということになります。

領収書とあわせて発行される診療明細書には、詳しい診療行為名と保険点数が記載されているので、受けた手術の名前(術式名)を確認することができます。

保険金請求の際に術式名が必要になることがあるので、領収書や診療明細書は大切に保管しておきましょう。

約款所定の88種の手術とは

「約款所定の88種の手術」とは、保険会社が約款で定めた手術」です。

公的医療保険の対象約1,000種類と比べるとかなり少なそうにみえますが、実際に対象となる手術は約600種類あります。

近年販売されている医療保険は「公的医療保険制度の給付対象となる約1,000種類の手術」を保障の対象としている商品がほとんどです。

10年以上前に加入した医療保険は、約款所定の88種の手術が対象となっている可能性があります。

手術給付金の対象外になる手術とは

対象となる手術(もしくは対象外の手術)は、保険契約をするときに受け取る「ご契約のしおり」、「約款」に記載されています。

しかし、医学的な用語は難しく感じますし、約款のどこを見ていいのか悩みますよね。

加入している保険会社に問合せる方法が一番簡単ですが、医療保険で対象外となっていることが多い手術の例を紹介します。

治療を目的としていない手術の場合

美容目的や、視力矯正の手術(レーシック)、正常分娩による手術など、治療を直接の目的としていないため、原則手術給付金の支払対象にはなりません。

治療を目的とした手術でも対象外となる手術

治療を目的としている、公的医療保険制度の対象となる手術であっても、切り傷等の傷口を縫い合わせる「創傷処理」や虫歯や親知らずを抜く「抜歯手術」は、多くの商品で保障の対象外となっています。

ただし、商品によっては保障の対象となっているケースがあります。

保険加入前に発生した病気やケガのための手術の場合

治療目的であったとしても、保険加入の時点や保障が始まる前(責任開始期前)から受けることが決まっていた手術は保障の対象外になります。

部位不担保や疾病不担保などの条件がついた医療保険の場合

持病や既往症があるものの通常の医療保険に加入できた場合、部位不担保や疾病不担保といった条件が付いているケースがあります。

部位不担保とは、保険会社が指定した目や大腸などの身体の部位を、一定期間または一生涯にわたって保障しないという条件です。

疾病不担保とは、持病・既往症や関連する疾病に対して、一定期間または一生涯にわたって保障しないという条件です。

不担保部位の手術や不担保期間中に手術を受けた場合は、治療目的であったとしても保障対象になりません。

持病・既往症を含めて保障を希望する場合は、持病がある方が入りやすい「引受基準緩和型医療保険」がおすすめです。

引受基準緩和型医療保険 資料請求ランキング

上位3商品まとめて資料請求

手術給付金はいくら受け取れる?

手術を受けたときに、給付金はどれくらい受け取れるのでしょうか。

加入した商品のパンフレットやご契約のしおり、約款などで確認するポイントを解説します。

一律で給付金額が決まっている場合

手術1回につき〇〇円、と明確に書かれている場合はわかりやすいですよね。

一方で、明確な金額ではなく△△倍と書かれていることもあります。

この倍率は入院給付金日額の倍率※を示します。

※「基本給付額」等で示されている保険会社もあります。

例えば、入院給付金日額が5,000円のプランで、手術給付金額は入院給付金日額の20倍という契約だった場合で計算してみましょう。

対象となる手術を受ければ、5,000円×20倍=10万円 となり、「1回の手術で10万円が受け取れる」ということになります。

手術によって倍率が変わる場合

「入院中に受けた手術なら20倍、外来での手術なら5倍」というように、入院の有無で手術給付金額が変わる商品もあります。

さらに、受けた手術によってそれぞれ倍率が変わるという商品があります。

商品によって倍率や区分は異なり、開頭、開胸、開腹手術などを重大手術と定め、倍率を高くしているものもあります。

〈倍率例1〉

3大疾病で入院中の手術 | 重大手術 | 40倍 |

|---|---|---|

重大手術以外 | 20倍 | |

上記以外の病気・ケガで入院中の手術 | 重大手術 | 20倍 |

重大手術以外 | 10倍 | |

外来での手術 | 5倍 |

* 3大疾病はがん、急性心筋梗塞、脳卒中をいいますが、保険会社によって定義が異なることがあります。

〈倍率例2〉

入院中の手術 | 20倍 |

|---|---|

外来での手術 | 5倍 |

受け取れる手術給付金額は、例えば腹膜炎で開腹手術を受けた場合は入院給付金日額の20倍*、胃がんで開腹手術を受けた場合は40倍*となります。

*保険会社や商品によって倍率が異なります。

これから医療保険に加入する方向け!重視したい手術保障のポイント

これから加入を検討している方、もしくは医療保険の見直しをしたい方向けに、手術給付金の比較ポイントを紹介します。

現在販売されている医療保険は、ほとんどが公的医療保険と連動しているタイプです。

そのため、給付倍率と給付限度を確認するようにしましょう。

手術給付金の給付倍率

手術を受けたときの保障を手厚くしたい場合は、倍率が高い保険を優先して選びましょう。

重大手術かどうかで倍率が変わるタイプの方が入院の有無のみで変わるタイプよりもおすすめです。

最近では、給付倍率が低めに設定されていることが多い日帰り手術(外来手術)を受けた場合、特約を付加することで増額ができる商品もあります。

ただし、「高い手術の医療費に備えて高い倍率の手術給付金がほしい」という考えの場合は、注意が必要です。

なぜなら、公的医療保険である高額療養費制度があるからです。

高額療養費制度とは、健康保険や後期高齢者医療制度などの公的医療保険に加入していれば誰でも利用できる制度で、1か月(同月1日から末日)にかかった医療費が高額になった場合、自己負担額のうち一定の金額(自己負担限度額)を超えた分があとから支給されます。

この制度により、70歳未満で年収が約370万円~約770万円、健康保険(窓口負担3割)に加入している方は、ひと月の医療費が8万円~9万円前後※の負担で済みます。

※80,100円+(総医療費-267,000円)×1%=自己負担額 (2024年4月時点の制度による)

日本では公的医療保険によりある程度の保障を受けることができるので、民間の医療保険に加入する際は、公的医療保険で不足する部分を補うことがポイントです。

「手術給付金の倍率が高いほど保障が厚い=保険料が高くなる」ケースが多いので、高額療養費制度を考慮し、保障と保険料のバランスが大切です。

手術給付金の給付限度

対象となる手術を受けた場合は給付金が支払われますが、以下のような条件が設けられていることが一般的です。

- 60日に1回を限度とする。

- 1日に複数の手術を受けた場合は、最も高い支払金額が適用されるいずれか1つの手術に対して支払われる。

- 同一の手術を2回以上受けた場合、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている診療行為に該当するときは、重複して支払われない。

支払条件(支払事由)はパンフレットでも確認できますが、詳しい内容は重要事項説明書やご契約のしおり、約款に記載されています。

ただし、専門的な用語が多いため、内容が難しく感じることが多いと思います。

支払事由は保険を検討する上で重要なポイントなので、医療保険を選ぶときには保険会社や保険代理店などのプロに相談することをおすすめします。

まとめ

今回は、医療保険の手術給付金について解説し、ポイントをまとめました。

- 原則、治療を目的とした手術は保障の対象になる

- 対象外の手術もあるので詳しくは保険会社に確認する

- 保険の比較をするなら給付倍率や給付限度に注目する

医療保険は手術給付金だけでなく、入院給付金などさまざまな保障があり、必要な保障を選んで自分に合った保障プランにすることができます。

高額療養費制度などの公的医療保険も考慮したうえで、保障の取捨選択を行うようにすると、保障と保険料のバランスがとりやすくなります。

複数の商品を同じ条件で比較することは難しいので、保険のプロに相談することをおすすめします。

ニッセンライフでは無料の保険相談サービスを実施しており、お客さまのニーズに合わせて、対面相談はもちろん、聞きたいときに気軽に話しやすい電話相談、パソコンやスマホを使ったオンライン相談にも対応しています。

また、複数の保険会社商品を取り扱っているため、一度の相談で複数商品から比較・検討ができます。

ぜひお気軽にご相談ください。

※募集代理店株式会社ニッセンライフ、関連会社、グループ会社の役員・社員は、法令により私ども募集代理店株式会社ニッセンライフを通じてはお申込みいただくことができないプランがございますので、何卒ご了承ください。

N-B-24-0446(240403)

HP-M311-709-25049084(2025.4.1)

代HS-24-071-430(2024.6)

| この記事を書いた人 | |

|---|---|

| ニッセンライフ |

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。 | |

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。