バセドウ病でも入れる・加入できる保険

病気解説

バセドウ病とは

バセドウ病は甲状腺で作られる甲状腺ホルモンが過剰に産生・分泌されることで、全身にさまざまな影響を与える病気で、その原因として考えられているのが自己免疫です。

甲状腺の表面には、甲状腺刺激ホルモン(TSH)を受ける受容体があり、これをTSH受容体といいます。

この受容体に、TSHの代わりに自己抗体(TSH受容体抗体=TRAb)が結合してしまうことで持続的に甲状腺が刺激されてしまい、甲状腺ホルモンが過剰に作られることによってバセドウ病を発症します。

では、バセドウ病になるとどんな症状が出るのでしょうか。

全身の組織や細胞に作用して代謝を調節する働きのある甲状腺ホルモンが過剰になることによって、さまざまな症状が起こるのがこの病気の特徴です。

典型的な局所症状は、「首の腫れ(甲状腺が腫れる:甲状腺腫)」です。個人差や症状の重さによって腫れが大きかったり小さかったりしますが、甲状腺の腫れはバセドウ病の患者に特徴的な所見のひとつです。

また「バセドウ病眼症(がんしょう)」といって、目が前面に出てくる「眼球突出(がんきゅうとっしゅつ)」という症状が見られることもあります。

全身症状としては、甲状腺ホルモンの増加により、体の代謝が活発になりすぎることで、動悸や頻脈など心臓に関する症状が出ることがよくあります。

それ以外にも、全身の倦怠感や体重減少、手指のふるえ、暑がり、発汗の増加、食欲亢進、不安やうつ状態などの精神症状、下肢のむくみなど、全身のいろいろなところで症状が出るのが特徴です。

ひとつひとつの症状はほかの病気でも起こる症状であり、バセドウ病と診断するには、症状、診察所見、検査所見を合わせた総合的な判断が必要です。

バセドウ病の検査では、問診や触診に加えて、血液検査や超音波検査がおこなわれます。

触診では特にバセドウ病の典型的な症状である甲状腺の腫れをチェックします。

さらに、採血検査では血液中の甲状腺ホルモン、甲状腺自己抗体などの数値を調べます。肝障害などの臓器障害を伴うこともあるため、肝機能や腎機能、心臓の数値も確認されます。

また、超音波(エコー)検査も甲状腺疾患の発見には有効で、超音波画像から甲状腺の大きさや血流などをみて、鑑別診断をおこないます。

このほか、放射性ヨードを体内に投与して、甲状腺に取り込まれている量(率)を測定することで診断をくだす方法をとることもあります。甲状腺ホルモンはヨードを材料として作られるため、バセドウ病の場合はヨードの摂取率が高くなることを活用した検査方法です。

保険加入

バセドウ病にそなえる保険選び

バセドウ病と診断された人、またはバセドウ病に過去に罹患した人は、医療保険や死亡保険(終身・定期保険など)に加入することは可能でしょうか?

一般的に、持病・既往症がある人は、通常の保険への加入が難しかったり、加入できたとしても保障範囲が限定されてしまったりすることが多くなります。

バセドウ病の人に対しても例外ではありません。

現在治療中の人は通常の医療保険に加入できないケースもある上、加入できたとしても、「保険の加入から3〜5年間は、甲状腺の病気を保障しない」(部位不担保)など、保障内容に制限が付く場合も多くあります。(不担保の条件は保険会社によって異なります)

ただバセドウ病が完治して、一定期間経過していれば、こうした条件が付くことなく、通常の医療保険などに加入できる場合もあります。また、がん保険や死亡保険は、医療保険よりはお申し込みし易くなっていますので、詳細はニッセンライフまでお問い合わせ下さい。

では、持病や既往症があるとなぜ通常の保険への加入は難しくなるのでしょうか。

その理由を通常の医療保険を例にして説明しましょう。

「医療保険」とは、主に入院・手術した場合の治療費をカバーする保険です。この保険は、あくまでも「持病や既往症がない(既往症があっても完治している人)」健康な人を対象としています。持病などがあって、将来の入院・手術のリスクが高い人がもし加入すると、給付金の支払いが増えて、保険制度の安定的な運営が難しくなる可能性があります。そのため、保険会社は引き受けを断ったり、加入条件に制限を付けたりしているのです。

バセドウ病の悪化を含めて幅広く病気をカバーする保険に入りたい場合は、「引受基準緩和型保険」と呼ばれる保険があります。

保険料は通常の保険よりも割高になっているなどの条件はありますが、バセドウ病や、その他の病気やケガも保障対象となっているため、現在治療中の人にとっては安心感があります。

3~5項目の緩和された引き受け基準を満たせば、お申し込みいただくことができます。

※告知項目などの引き受け基準については保険会社によって異なりますので、ぜひ複数の会社を併せてご検討下さい。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

治療法

バセドウ病の治療方法

バセドウ病の治療は、甲状腺ホルモンの分泌を抑える抗甲状腺薬による薬物療法と放射線ヨード内用療法(アイソトープ治療)、手術療法がありますが、その中でも薬物療法が最も一般的におこなわれる基本的な治療です。アイソトープ治療や手術をおこなう際にも、抗甲状腺薬の投与で甲状腺ホルモンの分泌が過剰となっている状態を落ち着かせた後に実施されるのが基本です。

薬物療法では、甲状腺ホルモンがつくられるときの酵素の働きを抑制することで、甲状腺ホルモンの合成を抑える働きがある「抗甲状腺薬」が投与されます。

具体的には、チアマゾール(商品名:メルカゾール)が主に用いられ、チアマゾールが使用できない場合にはプロピルチオウラシル(商品名:チウラジール)が用いられます。

これらの薬剤の服薬によって1〜3か月ぐらいで治療効果が出てきますが、基本的には年単位で服用を続けていく必要があります。効果のあらわれ方や飲む期間には個人差があり、医師とよく相談をして服薬治療をする必要があります。

抗甲状腺薬の副作用として、かゆみや発疹などの皮膚症状や、肝機能障害、無顆粒球症によって免疫力がさがることで発熱やのどの痛みが出る場合があります。無顆粒球症は抗甲状腺薬の特徴的な副作用で、血液中の白血球数と顆粒球数が減少することによって免疫力が落ちてしまうというものです。

こうした副作用が強い場合には、内服薬の変更、中止も含めて検討が必要です。

放射線ヨード内用療法(アイソトープ治療)は、抗甲状腺薬で十分な効果が得られないときや抗甲状腺薬の副作用がある場合などに検討されます。

この治療法では、まず放射線ヨードを含んだカプセルを服用します。甲状腺に取り込まれた放射線ヨードが、徐々に甲状腺の細胞を破壊していくことで、ホルモンの合成を抑制していくという作用を期待しておこないます。

比較的副作用は少ない治療法ですが、甲状腺が破壊され過ぎると、数か月後から数年後に甲状腺機能低下症になることもあります。ただし、甲状腺ホルモンが不足してきた場合は、適切に薬で補充すれば問題となることはあまり多くありません。

抗甲状腺薬の投薬などを中心とした薬物療法が治療の中心ですが、投薬期間が長期におよぶことも多く、また薬による副作用などが出る場合もあり、すべての患者にとって最適な治療法というわけではありません。

こうした中、手術で甲状腺を切り取る治療法も、早く確実に治療効果が得られるひとつの方法として選択されることがあります。手術による治療を検討するケースとしては、薬物治療では改善しない場合や、薬で副作用が出る場合、甲状腺の腫れがひどい場合、甲状腺がんも合併している場合などがあげられます。

手術には甲状腺をすべて摘出する「全摘術」と、甲状腺の一部を残す「亜全摘術」があります。

全摘術の利点としては、再発が少ないこと、抗TSHレセプター抗体(TRAb)の正常化が早いことがあげられます。しかし、甲状腺を全摘すると当然甲状腺ホルモンができなくなるため、甲状腺ホルモンの補充が一生必要になります。

その点、亜全摘術は甲状腺が残るため、ホルモン補充が少量ですむか、または必要なくなることもあります。

両方の術式のメリットとデメリットなど、医師の説明をよく聞いたうえで、納得して治療法を選択することが大切です。

治療費

バセドウ病の治療費用

2024年に某病院にてバセドウ病の手術治療をおこなった35歳女性の治療費実例にもとづき、患者が負担しなくてはならない費用を概算しました。

| 医療にかかる費用 | |

|---|---|

| ①健康保険適用医療費総額(保険診療分) | 1,200,000円*1 |

| ②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分) | 0円*1 |

| ③医療費総額(①+②) | 1,200,000円 |

| ④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%) | 360,000円 |

| ⑤高額療養費の自己負担限度額*3 | 89,430円 |

| ⑥高額療養費による割戻額(④-⑤) | 270,570円 |

| ⑦医療費自己負担額(②+⑤) | 89,430円 |

| その他の自己負担費用の概算 | |

| ⑧入院時食事療養費標準負担額*4 (1食490円×入院日数×3回) | 29,400円 |

| ⑨差額ベッド代 (1日6,714円×入院日数)*5 | 134,280円 |

| ⑩雑費(1日1,500円×入院日数)*6 | 30,000円 |

| ⑪合計自己負担額(⑦+⑧+⑨+⑩) | 283,110円 |

*1 ①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。

*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)

*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。

*4 (1)の保険診療の食事療養に係る費用のうち、厚生労働大臣が定める一般の方の1食あたりの標準負担額490円(令和6年6月以降)に対して、1日を3食として入院日数を乗じた金額。

*5 (2)の選定療養のうち、いわゆる差額ベッド代に係る費用。「主な選定療養に係る報告状況」厚生労働省 令和5年7月1日現在より1日あたり平均徴収額(推計)の合計値6,714円に入院日数を乗じた金額。

*6 付添いの家族の食事代や交通費,日用雑貨の購入費等の費用を1日あたり1,500円と仮定し、入院日数を乗じた金額。

バセドウ病の診察においては、血液検査・尿検査・甲状腺の超音波検査などがおこなわれます。保険の自己負担割合によって大きく変わりますが、通常、費用として5,000〜6,000円かかります。診断がついた後は、病状によって2週間〜3か月ごとに通院が必要となります。血液検査を毎回おこない、費用は通常3,000〜4,000円です。またこれらに加えて、投薬が必要な場合はその費用がかかります。

バセドウ病の治療のためには、医療機関への定期的な受診が必要です。治療方法によって医療機関に通院する間隔が異なります。抗甲状腺薬治療の場合は、治療開始後から3か月ほどは、2~4週間ごとの通院が必要ですが、甲状腺機能が落ち着いてくれば2~3か月に1度となり、内服薬が必要なくなれば3~6か月に1度くらいの受診となります。しかし、抗甲状腺薬による治療効果は患者ごとに大きく異なり、1年くらいで薬をやめられる方もいれば、30年以上内服薬を継続する場合もありますので、治療費用の総額は大きく異なります。治療費の平均的な金額は、自己負担3割負担の場合、抗甲状腺薬の代金として年に5,000円程度かかります。

甲状腺機能が安定しない場合は、1〜3か月ごとの通院が長期間続きます。まず抗甲状腺薬による治療をおこない、ある程度改善し安定してきたら、アイソトープ治療や手術の治療をおこなう場合があります。バセドウ病におけるアイソトープ治療には健康保険が適用可能ですので、自己負担額が3割負担の人は3万円程度かかる場合があります。アイソトープ治療は1〜3日で治療は完了しますが、甲状腺の腫れが大きいと必要な放射線量が増えていき、1回の治療では十分でない場合があります。アイソトープ治療後4か月間は、1か月に1回の受診が必要になります。甲状腺機能が安定すれば半年に1回の受診となります。

手術の場合は1-3週間程度の入院が必要で、退院後に甲状腺機能が安定すれば半年に1回の受診となります。手術の費用としてはおおむね20万円程度かかりますが、個室を希望される場合は個室料金がさらにかかります。

病状がある程度落ち着いた場合の治療費用は(定期検査と甲状腺ホルモン剤の費用として)、手術の場合5万円程度、アイソトープ治療の場合も10万円程度、抗甲状腺薬には5万円程度かかります。アイソトープ治療や手術治療をおこなったあとに甲状腺機能低下症になると、甲状腺ホルモン剤を服用する必要が生じ、生涯この費用が必要となる場合もあります。

保険適用の治療に関しては、「高額療養費制度」などの公的助成が充実しています。ただし治療のためには仕事を退職したり休んだりしなくてはならず、現在の生活を維持するのは難しくなる場合があります。さらに治療費以外の交通費、差額ベッド代などがかさむことを考慮する必要もあるでしょう。

治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

病気データ

バセドウ病のデータ

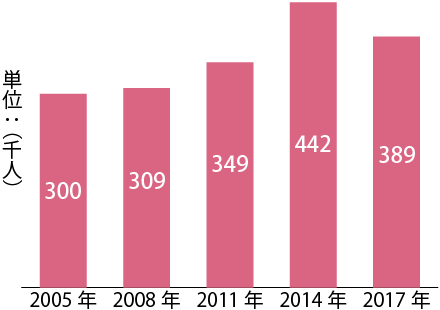

バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰に作られる病気で、特に中年の女性において甲状腺機能亢進症を起こす代表的な病気です。

厚生労働省の患者調査によると、バセドウ病を含めた2023年の甲状腺障害の総患者数は約88.8万人でした。

ただし、この数値は治療を受けている人数であり、甲状腺疾患にかかっていることに気づいていない人や、症状はあるものの治療を受けていない人を含めると、さらに多くの患者数がいるといわれています。

出典:厚生労働省「患者調査」より

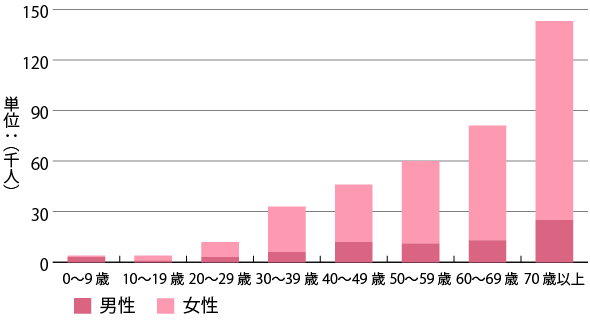

バセドウ病を含めた甲状腺障害は女性に多い病気で、男女の比率では男性1人に対して女性4~5人と女性に多く、20~50代の方、なかでも20〜30代の女性に多いとされています。

掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合があります。

出典:厚生労働省 2023年「患者調査 患者総数 性・年齢階級×傷病分類別」より

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

出典

厚生労働省「令和5年患者調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html

医療情報の監修

小鷹 悠二

プロフィール

福島県立医科大学を卒業後、宮城厚生協会坂総合病院で勤務。2013年から2017年にかけては東北大学病院循環器内科で勤務しつつ、同大学院の博士課程に在籍し博士号を取得。その後、仙台オープン病院の循環器内科医長を経て、2018年からおだかクリニックで副院長を務めている。

循環器内科専門医、総合内科専門医、産業医、医学博士。2017年学位取得。

目次

よくある質問

「バセドウ病と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、バセドウ病の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

バセドウ病と診断されて、抗甲状腺薬を服薬しています。もう2年も飲み続けていますが、特に入院や手術をすることもなく、日常生活を送っています。バセドウ病の悪化やその他の病気に備えて医療保険に入りたいのですが、申し込み可能でしょうか。

回答はこちら

治療を受けている方には、引受基準緩和型の医療保険をご用意しています。

バセドウ病と診断されて治療を受けている方には、引受基準緩和型の医療保険をご用意しています。3~5項目の簡単な告知に該当しなければ、お申し込みいただけます。もちろん、保険加入後に現在のご病気の悪化による入院・手術など持病・既往症の悪化も保障対象です。バセドウ病で治療中の方でも、通常の医療保険にお申し込みできる場合がありますが、それでも「加入から○年間は甲状腺の病気を保障しない」という「部位不担保」の条件がつく可能性が高くなります。

(例)

引受基準緩和型

医療保険の場合

「過去5年以内にがんの診察・検査・治療・投薬を受けていない」など

引受基準緩和型がん保険の場合

「過去2年以内にがんで入院・手術をしていない」など

告知項目は保険会社によっても異なります。ぜひ複数の保険商品を比較してご検討ください。

約5年前にバセドウ病と診断され、アイソトープ治療を受けました。その後症状は治まり、ここ3年ぐらいは再発もなく健康に過ごしています。ただ、今後、病気になったときなどに備えて、医療保険に加入したいと思っています。申し込むことは可能でしょうか。

回答はこちら

ご加入の条件や保障内容などは保険会社によって異なります。

バセドウ病に罹患した方でも完治していれば、完治から一定期間経過した後に、通常の医療保険に加入できる可能性は高くなります。ただ、告知内容によっては部位不担保などの条件が付く場合もあります。ご加入の条件や保障内容などは保険会社によって異なりますので、詳しくはニッセンライフにお問い合わせください。

日常生活に疲れやだるさを感じていたうえ、甲状腺部分も腫れてきているようなので、病院で診察を受けたところ甲状腺機能に疾病がある可能性を指摘されました。血液検査の結果が1週間後に分かります。万が一に備えて今から保険に加入しておきたいと思っています。

回答はこちら

保険への加入は非常に難しくなります。

申し訳ありません。バセドウ病など甲状腺の病気に罹患している可能性がある場合は保険への加入は非常に難しくなります。検査結果が判明してから改めてご加入をご検討ください。

バセドウ病で投薬治療を受けています。入院や手術などはしたことがなく、投薬の効果で症状も安定しています。ほかに持病などはありません。医療保険はすでに加入していますが、今後、甲状腺がんを含めてがんに備えて「がん保険」に申し込みたいのですが、可能でしょうか。

回答はこちら

がん保険へご加入いただける可能性は高くなります。

はい。バセドウ病で治療中の方でも、ほかに持病や既往症がなければ、がん保険へご加入いただける可能性は高くなります。バセドウ病など甲状腺機能亢進症だからと言ってがんになりやすいということはないからです。

相談をする

ニッセンライフでは、バセドウ病の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。