C型肝炎でも入れる・加入できる保険

病気解説

C型肝炎とは

C型肝炎とは、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染により発症する肝臓の病気です。

C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染により肝臓に発症する病気で、HCVに感染している人の血液による輸血や、HCVが混入した血液製剤などが感染原因です。

C型肝炎ウイルス(HCV)に感染していても、自覚症状が少なく、症状が出ない場合が多くあります。

自覚症状としては、全身倦怠感や食欲不振、悪心、嘔吐などの症状があります。さらに、黄疸や肝臓の腫大がみられることがあります。

前述のとおり、ほとんどの場合が自覚症状がないままで経過しますので、本人が気づかないうちに慢性肝炎、肝硬変となっていることがあります。

HCVに初めて感染した人の70%前後は持続感染状態におちいる(キャリア化する)ことが知られています。何らかの機会にC型肝炎ウイルス持続感染者(HCVキャリア)であることがわかった人の65〜70%は、初診時の肝臓の検査によって慢性肝炎と診断されますが、この場合でも、自覚症状がない場合がほとんどです。

つまり、C型肝炎に感染しても無症状のことが多いため、自分がウイルスに感染していること知らないまま、じわじわと病気が進行してしまう可能性が高いのです。そのため、早期発見には、感染の有無を確かめる検査が欠かせません。

C型肝炎の検査は、C型肝炎ウイルス(HCV)の抗体があるかどうかを調べる「抗体検査」と、現在HCVが体内にいるかを調べる「RNA検査」の二段階で行われます。抗体検査では、過去にHCVに感染したことは分かりますが、現在感染中かどうかは分かりません。HCVに感染しても3~4割の人は自然に治ってしまうからです。

そのため、抗体検査で陽性だった人は、再度採血をしてRNA検査で陽性か陰性かを調べる必要があります。抗体検査で陽性でも、RNA検査で陰性の場合は、現在、C型肝炎に感染しているわけではありません。

肝炎ウイルス(C型・B型)の検査については、保健所か、自治体が指定する医療機関において無料で受けることが可能になっています。もちろん、「かかりつけ医」など普段行っている医療機関で検査を受けることもできます。

C型肝炎は自覚症状がなくても肝硬変や肝がんへと進行していく怖い病気です。厚生労働省では「少なくとも、一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう!」と検査を呼びかけています。

保険加入

C型肝炎にそなえる保険選び

C型肝炎ウイルス感染者の60~80%が慢性化し、20~30年の長い年月を経て「肝硬変」や「肝臓がん」に進行していく場合が多いといわれています。

C型肝炎は肝臓がんの原因の約60%を占める怖い病気です。

そのため、現在C型肝炎で治療中の方や、過去にC型肝炎と診断されたことがある方は、通常の医療保険や死亡保険、さらにがん保険への加入は大変難しくなっています。

しかし、諦める必要はありません。

C型肝炎など持病や既往症がある人でもお申し込みいただける「引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)」の医療保険や終身保険があるからです。

これらの保険は、通常の保険よりも引き受けの基準をゆるくしているため、持病の治療で通院中や投薬中の人でも、3~5つの簡単な告知項目(質問事項)をクリアできれば、申し込むことが可能です。

なお、告知項目は保険会社によって異なります。そのため、複数の保険会社の商品を比較検討し、告知条件をクリアできる引受基準緩和型保険を探すことがポイントになります。

引受基準緩和型の保険は、持病や既往症も含めて保障されるため、万が一C型肝炎が悪化した場合でも安心です。

しかし、通常の保険商品よりも保険料は割増しされているなどの条件があるため、注意が必要です。

ニッセンライフでは、お客様の治療状況や保障内容のご希望などをおうかがいし、ご加入いただける可能性が高い保険商品をご案内していますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

治療法

C型肝炎の治療法

C型肝炎とは、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染により発症する肝臓の病気です。

そのため、C型肝炎の治療は、HCVを体内から排除することが第一選択となります。

HCVを取り除く「抗ウイルス療法」にはインターフェロンと総称される薬剤が多くもちいられてきました。1990年代はインターフェロンを単独で注射する治療法が主流でしたが、2000年代に入るとリバビリンという飲み薬を併用することで、より大きな効果が期待できるようになりました。

さらに、近年はペグインターフェロンという新しい薬剤も開発され、2011年にこの薬剤とリバビリン、テラプレビルを組み合わせた「3剤併用療法」が新たな治療法として認められました。

2013年9月には、テラプレビルよりも副作用が少ないシメプレビルという新薬も承認されるなど、近年新薬の開発が進んでいます。

ただし、どの患者にも同じように治療効果が見られるわけではありません。

HCVには「1a型」「1b型」「2a型」「2b型」など遺伝子の型があり、この遺伝子型とウイルスの量、初回治療か再治療かなどによって、有効とされる薬剤の組み合わせや投薬期間など治療方法が異なってきます。

なお、C型肝炎の治療には、肝炎の進行度合いや、ウイルスの量や、ウイルスの種類などを確認して、治療方法を検討・選択されます。

C型肝炎の治療において無視できないのは副作用の発症です。インターフェロンの含まれる抗ウイルス療法をおこなった場合、発熱や倦怠感、頭痛、食欲不振などの副作用が発症します。しかし、これらの副作用は、治療を続けるうちに軽くなる場合が多いですが、症状がひどい場合は、解熱鎮痛剤や内服薬などを使用することで、症状を緩和させることもできます。

近年は、新薬の登場などで、以前よりも副作用をコントロールできる治療法が出てきていますが、C型肝炎の治療には、十分な知識と経験を持った専門医の診察を受けることが非常に大切です。

C型肝炎ウイルスが排除できたとしても、それまでの肝炎の進行状況などにより、肝がんが発症してしまう可能性は残ります。ウイルスに感染している場合の話ですが、出来るだけ早い時期に検査を受けることで、肝がんのリスクが低くなります。

地域の肝疾患の医療で中心的な役割を果たす病院として、各都道府県に1カ所以上の「肝疾患診療連携拠点病院」が指定されています。各拠点病院には「肝疾患相談支援センター」が設置されており、肝炎に関する質問や相談を受け付けています。C型肝炎の専門医療を受けたい場合は、かかりつけ医と相談のうえで、こうした肝炎の専門家がいる医療機関を紹介してもらうと良いでしょう。

治療費

C型肝炎の治療費用

2018年に某病院にてC型肝炎を治療した50歳男性の治療費実例にもとづき、患者さんが負担しなくてはならない費用の概算を計算しました。

| 医療にかかる費用 | |

|---|---|

| ①健康保険適用医療費総額 (保険診療分) | 500,440円*1 |

| ②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分) | 0円*1 |

| ③医療費総額(①+②) | 500,440円 |

| ④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%) | 150,130円 |

| ⑤高額療養費の自己負担限度額*3 | 82,434円 |

| ⑥高額療養費による割戻額(④-⑤) | 67,696円 |

| ⑦医療費自己負担額(②+⑤) | 82,434円 |

| その他の自己負担費用の概算 | |

| ⑧入院時食事療養費標準負担額*4 (1食460円×入院日数×3回) | 13,800円 |

| ⑨差額ベッド代 (1日6,144円×入院日数)*5 | 61,440円 |

| ⑩雑費(1日1,500円×入院日数)*6 | 15,000円 |

| ⑪合計自己負担額(⑦+⑧+⑨+⑩) | 172,674円 |

*1①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。

*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)

*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。

*4 (1)の保険診療の食事療養に係る費用のうち、厚生労働大臣が定める一般の方の1食あたりの標準負担額460円(平成30年4月以降)に対して、1日を3食として入院日数を乗じた金額。(特別食加算の対象になる場合もあります。)

*5 (2)の選定療養のうち、いわゆる差額ベッド代に係る費用。「主な選定療養に係る報告状況」厚生労働省 平成28年7月1日現在より1日あたり平均徴収額(推計)の合計値6,144円に入院日数を乗じた金額。

*6 付添いの家族の食事代や交通費,日用雑貨の購入費等の費用を1日あたり1,500円と仮定し、入院日数を乗じた金額。

医療費助成により、自己負担額は月額1万円

C型肝炎の治療に有効なのはインターフェロン療法ですが、従来は月額50万円もの高い治療費が必要でした。そのため、治療を途中で断念する人があとを立ちませんでした。こうした中、厚生労働省と都道府県は2008年4月から、C型肝炎とB型肝炎について、インターフェロンにかかわる治療費の一部を公費で負担する「医療費助成制度」をスタートさせました。

「医療費助成制度」は、対象となる治療や自己負担額が段階的に、利用者にとってメリットがあるように見直されています。B型・C型肝炎のインターフェロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、および、C型肝炎のインターフェロンフリー治療に対する医療費助成が認められています。自己負担の限度額は、患者の世帯の市町村民税課税年額によって、月額1万円(世帯の市町村民税〔所得割〕課税年額が235,000円未満の場合)または月額2万円(世帯の市町村民税〔所得割〕課税年額が235,000円以上の場合)です。

厚生労働省では医療費助成を行う理由について、(1)肝炎が我が国最大級の感染症であること、(2)肝炎に対するインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療、および、インターフェロンフリー治療によって、その後の、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行を防止することができること、(3)しかしながら、これらの治療が高額で患者の治療へのアクセスがよくないこと―と説明しており、早期治療を推進しています。

感染経路を問わず助成可能期間は原則3か月~1年間

C型肝炎治療に対する医療費助成の期間は、インターフェロン治療では原則1年間です。一方、インターフェロンフリー治療では、1型のダクラタスビル・アスナプレビル併用療法は6か月間ですが、それ以外では2~3か月間です。また利用は、一人1回が原則です。しかし一定の条件を満たせば、半年間は延長できるうえ、2回目の利用を認められるケースもあります。

助成金の申請については、感染経路は問われません。そのため、血液薬剤投与のカルテなどは不要です。以下のように、インターフェロン治療、またはインターフェロンフリー治療を必要としていることを示す診断書などが必要となっています。

【医療費助成制度利用にあたっての必要書類】

- 肝炎治療(インターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療)受給者証交付申請書

- 医師の診断書(発行:かかりつけ医など)

- 患者の氏名が記載された被保険者証などの写し

- 患者の属する世帯の全員について記載のある住民票の写し

- 市町村民税課税年額を証明する書類

このように、C型肝炎等の医療費に関しては公的な助成が充実しているといえます。ただし治療のために仕事を休むなど、現在の生活を維持するのが難しくなる場合もあります。さらに治療費以外の交通費などがかさむことを考慮する必要もあるでしょう。

治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

監修

大河内 昌弘

プロフィール

平成2年3月名古屋市立大学医学部卒業。名古屋市立大学病院、愛知県公立尾陽病院で内科医として勤務した後、アメリカルイジアナ州立大学生理学教室に留学。

その後、厚生連尾西病院内分泌代謝科部長、名古屋市立大学消化器代謝内科学 臨床准教授を経て、平成24年10月におおこうち内科クリニック開業。

日本内科学会専門医、日本糖尿病学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医、日本消化器病学会専門医、平成15年学位取得。

参考文献

公益財団法人 ウイルス肝炎研究財団「C型肝炎について(一般的なQ&A)」

http://www.vhfj.or.jp/06.qanda/about_ctype.html

独立行政法人国立国際医療研究センター 肝炎情報センターホームページ

http://www.kanen.ncgm.go.jp/index.html

厚生労働省「肝炎総合対策の推進」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/080328_josei.html

病気データ

C型肝炎のデータ

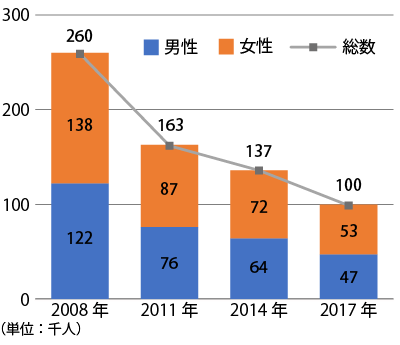

厚生労働省の「患者調査」によると、C型肝炎の患者数は2014年で約13.7万人、2017年で約10万人と減少しています。

しかし、症状が出ていない人も含めると、現在日本では100万人程度のC型肝炎ウイルス(HCV)の感染者がいると推測されています。

出典:厚生労働省 患者調査 より

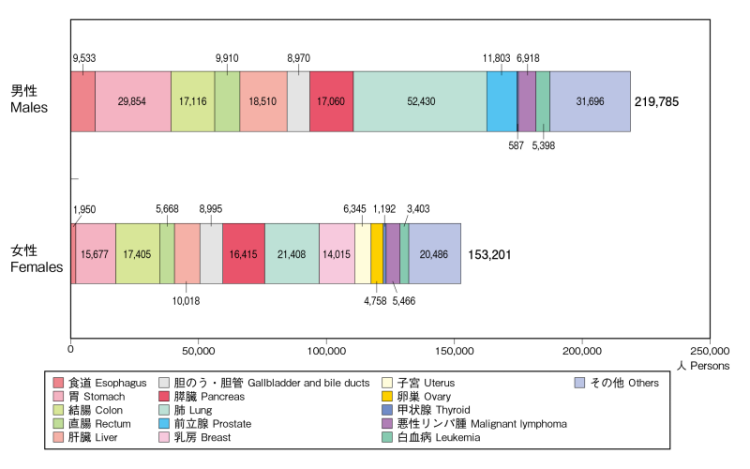

平成28年にがんで死亡した人は約37万3,000人おり、そのうち、部位別では「肝臓がん」が原因で亡くなった人は約2.9万人にのぼります。男女合計で肝臓がんは、肺がん・大腸がん・胃がん・すい臓がんに続いて、がん死亡理由の第5位となっています。

実は、この肝臓がんを発症する原因の約60%が、C型肝炎です。

出典:公益財団法人がん研究振興財団 「がんの統計’17」 より

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

目次

よくある質問

「C型肝炎と保険」に関する相談例

持病や既往症がある方向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、C型肝炎の方からのご相談が数多くあります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

医療機関の血液検査でC型肝炎との診断を受けて、通院でインターフェロン療法を続けています。今後の入院や手術に備えて、医療保険に加入したいのですが、入れる保険はありますでしょうか。

回答はこちら

持病や既往症がある人向けの「引受基準緩和型医療保険」のご案内が可能です。

持病や既往症がある人向けの「引受基準緩和型医療保険」のご案内が可能です。「過去3ヶ月以内に医師から入院・手術をすすめられていないか」、「過去1年(2年)以内に、入院・手術をしていないか」など、3~5項目の告知項目がすべて「いいえ」であればお申し込みできます。ただし、過去5年以内に「慢性肝炎」と診断された人は、保険会社によっては引受基準緩和型医療保険への加入ができない場合があります。告知項目は保険会社によって異なりますので、ぜひ複数の商品を比較検討して下さい。

慢性のC型肝炎と診断され、インターフェロンと薬剤を併用した治療を続けています。今後、肝がんなどを発症するのが怖いため、今からがん保険に加入したいと思っています。がん保険に申し込むことは可能でしょうか。

回答はこちら

引受基準緩和型の医療保険であれば、お申し込みいただける可能性はあります。

申しわけありませんが、C型肝炎ウイルスに感染した方は、一般的ながん保険への加入は非常に難しくなります。C型肝炎から肝硬変、肝がんへと症状が悪化するリスクがとても高いからです。ただし、引受基準緩和型の医療保険であれば、お申し込みいただける可能性はあります。

1ヶ月前に保健所で肝炎の「抗体検査」を受けたところ、C型肝炎ウイルス(HCV)の抗体があるとの判定を受けました。次回は、現在HCVが体内にあるかを調べる「RNA検査」を行う予定です。万が一、陽性の場合はHCVを取り除くための治療が必要になると思うので、今から保険に加入しておきたいと思っています。

回答はこちら

検査結果が判明してから改めて保険へのご加入をご検討下さい。

申しわけありません。C型肝炎ウイルスに感染している可能性がある場合は保険への加入は非常に難しくなります。検査結果が判明してから改めて保険へのご加入をご検討下さい。

3年前にC型肝炎の治療を行って、ウイルスを体内から完全に排除しました。その後の定期検査でも再燃(再発)は認められません。完治しているのに医療保険への加入を断られました。なぜでしょうか。

回答はこちら

いったんC型肝炎ウイルスに感染した人は、たとえ完治したとしても、健康な人よりも入院や手術をするリスクが高くなるため、通常の医療保険への加入が難しくなるのです。

C型肝炎は完治しても、肝がんなどを発症する可能性がゼロになったわけではありません。そのため、治療後も医療機関で定期的に血液検査などを受ける必要があります。いったんC型肝炎ウイルスに感染した人は、たとえ完治したとしても、健康な人よりも入院や手術をするリスクが高くなるため、通常の医療保険への加入が難しくなるのです。告知項目が3~5項目と少なく、持病・既往症ある人でも加入し易い「引受基準緩和型」の医療保険をご検討下さい。

相談をする

ニッセンライフでは、C型肝炎の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。