腎不全でも入れる・加入できる保険

病気解説

腎不全とは

腎臓は、人の握りこぶしぐらいの大きさの臓器で、背骨を挟んで背中側の左右に1個ずつあります。

腎臓は血液中を流れる体内の老廃物をろ過して、尿として体外に排出したり、体内の水分量やその成分を調節したりする働きがあります。

また、造血に関わるホルモンの産生にも関わるため、腎臓が悪くなると貧血になります。

腎不全とは、こうした腎臓が本来持っているはたらきが果たせなくなった状態をいいます。

ただ、正式な病名ではなく、あくまでも腎臓の機能が(一時的にまたは慢性的に)失われた「状態」を指す言葉です。

腎臓病の初期の段階ではほとんど自覚症状はありません。しかし、症状が悪化する(ステージが進行する)につれて腎不全のさまざまな症状が発現してきます。

腎不全は症状経過から、「急性腎不全」と「慢性腎不全」にわけられます。

急性腎不全は、薬で腎臓に目詰まりが起きる、結石や腫瘍などで腎臓から先の流れが悪くなるなど、何らかの原因によって腎臓の働きが急速に低下し、老廃物がうまく排出されない状態です。症状としては老廃物の蓄積による倦怠感、頭痛、全身のむくみ、不整脈、吐き気、意識障害などが主です。

原因によりますが、早期に適切な治療をおこなえば、腎臓の機能を回復させることが可能な場合もあります。

一方、慢性腎不全では、長期的な変化で徐々に悪くなっていくので、ある程度悪くなってしまうと完全に元通りに治ることは困難です。

腎機能が正常の60%未満になると、浮腫(むくみ)や疲労感、発熱、貧血、高血圧などの症状が出てくることが多くなります。また、薬が体に留まりやすくなりますので、普段の飲み薬を少なめにしなければならないケースも出てきたりします。

さらに病状が悪化し、腎臓の機能が大きく低下した状態が慢性腎不全で、人工透析や腎臓移植が必要になる事態におちいります。透析治療を開始する目安は、おおむね腎機能が正常時の10%以下になったときとされています。

(もしくは、水分のバランスがとれないときや、尿毒症の症状がつらいときなどでも、透析を必要とすることがあります)

腎臓の機能は不可逆性(一度悪化すると回復させることできない)があり、症状が進むと多くは慢性腎不全に移行します。

ただ、慢性腎不全になっても、適切な治療によって、透析の開始時期などを遅らせることが可能な場合もあります。たとえば、腎不全の原因となった病気の治療(糖尿病や高血圧など)や生活習慣の改善、食事療法などによって、病状の悪化を緩やかにすることができる場合があります。

保険加入

腎不全にそなえる保険選び

腎不全は、いったん発症すると適切な治療を続けても「完治」は難しい病気です。

高血圧や糖尿病など生活習慣病が原因の腎不全であれば、生活習慣の改善や投薬治療などで症状の悪化を防ぐことは可能です。

しかし、その一方で、一部の腎炎などでは治療をおこなっても腎不全が悪化して透析が必要になることもあります。

そのため、腎不全の人が通常の医療保険やがん保険、死亡保険(終身・定期保険など)に加入することは非常に困難です。

なぜなら、持病の悪化の可能性があり、入院・手術(または死亡)のリスクが高い人の加入は、もともと想定されていないからです。

しかし、保険への加入を諦める必要はありません。

持病や既往症がある人でもお申し込みいただける「引受基準緩和型(ひきうけきじゅんかんわがた)」の医療保険や終身保険をご用意しているからです。この引受基準緩和型保険は、通常の保険商品よりも保険料は割増しされていますが、3~5つの簡単な告知項目(質問事項)をクリアできれば、腎不全を発症して通院中・投薬中の方でもご検討いただけます。

ある会社の「引受基準緩和型保険」の告知項目

- 過去3ヶ月以内に医師から入院・手術をすすめられていないか

- 過去2年(1年)以内に、入院・手術をしていないか

- 過去5年以内にがんまたは肝硬変で治療を受けていないか

これらの告知項目にすべて「いいえ」であれば、持病や既往症のある人でもお申し込みいただくことは可能です。なお、告知項目は保険会社によって異なります。

引受基準緩和型の保険商品は、保険加入後に腎不全が悪化したことによる入院・手術(商品によって保障内容は異なります。終身保険の場合は「死亡」となります。)を保障する上、腎不全以外の病気やケガによる入院・手術なども保障します。ただし、保険料が割増になっているなどの条件があるため、注意が必要です。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

治療法

腎不全の治療法

腎不全とは、腎臓が本来持っている老廃物のろ過機能や体内の水分量の調節機能などが、何からの原因によって機能しなくなり、身体にさまざまな不調をもたらす状態をさします。

腎不全には急性と慢性があり、急性腎不全は薬物療法や食事療法など適切な治療を迅速におこなえば症状が回復する場合はありますが、慢性腎不全では腎臓の機能を完全に回復することはできません。

それどころか、放置していれば症状は悪化していき、腎機能が廃絶してしまいます。

ただ、腎不全の原因となる疾患(糖尿病や高血圧など)の治療や、生活習慣病の改善、薬物療法などでの治療で症状の進行を遅らせられる可能性があります。

腎不全の症状が進行し、腎機能が正常時の10%以下になったときには、そのままでは機能回復は困難で、透析や腎臓移植などの治療が必要となります。

透析は、慢性腎不全の患者に対する治療法で、血液を一度体の外に出してフィルターにかけて、水分や老廃物の除去などをおこない、腎臓が失った機能を肩代わりする治療法です。透析療法には「血液透析」と「腹膜透析」の2種類があります。それぞれ病状に応じて適応が異なりますが、日本で透析療法をしている人のうち、90%以上は血液透析をおこなって治療しています。

| 血液透析 | 腕の血管から体内の血液を取り出して、透析器(人工腎臓)に通して、きれいにろ過してから再び体内に戻す治療法。 |

|---|---|

| 腹膜透析 | 腹部にカテーテルという管を入れて透析液を流し、体内の腹膜を利用して血液をきれいにする治療法。 |

透析以外に、慢性腎不全の治療として腎移植があります。

腎移植とは、ほかの人から腎臓を1つもらって、体内に移植することで、腎臓の働きを回復させる治療法です。親族などから腎臓提供される「生体腎移植」と、脳死・心停止した人から腎臓提供を受ける「献腎移植」の2つの方法があります。

腎移植の手術を受けることで腎機能が回復して、大きく生活の質(QOL:クオリティーオブライフ)が改善する可能性がある一方で、移植した腎臓の働きが悪化して再度透析が必要になることもあります。また、手術後に拒絶反応を防止するために免疫抑制剤を服用する必要があり、感染症などのリスクもあります。

治療費

腎不全の治療費用

2018年に某病院にて腎不全を治療した50歳男性の治療費実例にもとづき、患者さんが負担しなくてはならない費用の概算を計算しました。

| 医療にかかる費用 | |

|---|---|

| ①健康保険適用医療費総額 (保険診療分) | 350,000円*1 |

| ②評価療養・選定療養等の総額(保険外診療分) | 0円*1 |

| ③医療費総額(①+②) | 350,000円 |

| ④窓口支払額(3割負担の場合*2①×30%) | 105,000円 |

| ⑤高額療養費の自己負担限度額*3 | 80,930円 |

| ⑥高額療養費による割戻額(④-⑤) | 24,070円 |

| ⑦医療費自己負担額(②+⑤) | 80,930円 |

| その他の自己負担費用の概算 | |

| ⑧入院時食事療養費標準負担額*4 (1食460円×入院日数×3回) | 4,140円 |

| ⑨差額ベッド代 (1日6,144円×入院日数)*5 | 18,432円 |

| ⑩雑費(1日1,500円×入院日数)*6 | 4,500円 |

| ⑪合計自己負担額(⑦+⑧+⑨+⑩) | 108,002円 |

*1①②の治療費は、実在する患者の診療明細から監修医の判断のもと個人情報が特定できないよう修正を加えた金額。

*2 70歳未満のサラリーマンを想定。(組合管掌健康保険または協会けんぽの医療保険制度を利用)

*3 年収約370~770万円の方を想定。自己負担額の計算は、80,100円+((1)-267,000円)×1%。但し、自己負担額が80,100円以下の場合は窓口支払い額とした。

*4 (1)の保険診療の食事療養に係る費用のうち、厚生労働大臣が定める一般の方の1食あたりの標準負担額460円(平成30年4月以降)に対して、1日を3食として入院日数を乗じた金額。(特別食加算の場合もあります。)

*5 (2)の選定療養のうち、いわゆる差額ベッド代に係る費用。「主な選定療養に係る報告状況」厚生労働省 平成28年7月1日現在より1日あたり平均徴収額(推計)の合計値6,144円に入院日数を乗じた金額。

*6 付添いの家族の食事代や交通費,日用雑貨の購入費等の費用を1日あたり1,500円と仮定し、入院日数を乗じた金額。

腎臓は、老廃物などの処理や血圧などの調節、造血ホルモンの分泌、体内にある水分や電解質の調節、ビタミンDの生成などとても重要な機能をもっています。

その腎臓の機能が低下して正常な機能をしなくなった状態が腎不全です。

腎不全には急性腎不全と慢性腎不全があります。

急性腎不全は適切な治療を受けることで、腎臓の機能を正常に戻し、完治することも可能です。

慢性腎不全は、完治は難しく適切な治療を受けずに進行すると、末期腎不全になります。末期腎不全というのは正常な腎臓の機能が10%以下の状態で、末期腎不全になると生命を維持することが難しくなり、人工透析(血液透析・腹膜透析)が必要となってしまいます。

腎臓病の適切な治療を受けるための治療費は、診察費や、血液中のクレアニチンなどの採血検査を行う費用として、1か月に4千円程度かかります。そして原因疾患によって異なりますが、薬代として血圧を下げる薬、パルス療法(薬を投与する期間と投与しない期間を周期的に繰り返す治療法)のためのステロイド剤、ステロイド剤の副作用による骨粗鬆症を防ぐためのカルシウムD剤、尿蛋白を減少させる薬、血清尿素窒素を下げるための薬、血栓を予防するための薬、脂質異常症治療薬,尿酸値を下げる薬、胃薬などの薬代もかかります。

慢性腎不全の患者の約4%の人が人工透析を受けていますが、人工透析を受けなければならない場合には、さらに高額な医療費が必要です。

そのための国の助成制度として、人工透析を受ける患者さんには「特定疾病療養受療証」が発行されます。これにより医療機関の窓口で支払う自己負担限度額が月1万円(一定以上の高額所得者は2万円)になるのです。

透析をしなくてはいけなくなった場合には、血液透析、腹膜透析どちらにもまずはこの制度の申請をしてください。透析を導入する医療機関の医師の「証明書」をもらってから自分の所属する健康保険の窓口で申請を行い、「特定疾病療養受療証」が交付されたら、透析施設に提出します。

さらに透析をする場合は身体障害者手帳1級を取得することになるので、多くの自治体では医療費の自己負担が無料になる制度があります。障害者手帳の申請の際に、役所の窓口で確認するといいでしょう。

このように、透析をする場合の医療費に関しては公的な助成が充実しているといえます。ただし透析治療のためには仕事を退職したり、休んだりしなくてはならず、現在の生活を維持するのは難しくなります。さらに治療費以外の交通費などがかさむことを考慮する必要もあるでしょう。

治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

監修

大河内 昌弘

プロフィール

平成2年3月名古屋市立大学医学部卒業。名古屋市立大学病院、愛知県公立尾陽病院で内科医として勤務した後、アメリカルイジアナ州立大学生理学教室に留学。

その後、厚生連尾西病院内分泌代謝科部長、名古屋市立大学消化器代謝内科学 臨床准教授を経て、平成24年10月におおこうち内科クリニック開業。

日本内科学会専門医、日本糖尿病学会専門医、日本消化器内視鏡学会指導医、日本消化器病学会専門医、平成15年学位取得。

病気データ

腎不全のデータ

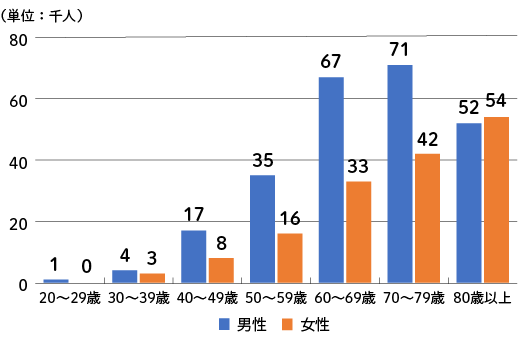

厚生労働省の「2017年 患者調査」によると、腎不全の総患者数は40.1万人、慢性腎臓病は39.3万人と推定されています。

腎臓病は生活習慣と加齢によって発症するリスクが高くなる病気であり、年齢別の総患者数をみると50代から増加し、70代でピークをむかえていることがわかります。

出典:厚生労働省 「2017年 患者調査」 より

腎臓は一度悪くなってしまうと完治することは困難といわれており、腎臓の機能が大きく低下した慢性腎不全になると、人工透析や腎臓移植が必要になる事態におちいります。

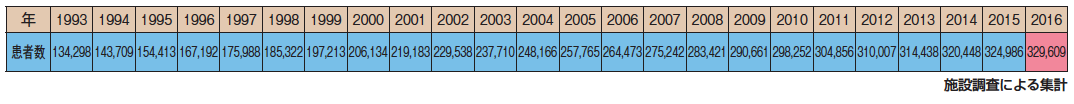

現在、日本において慢性透析療法を受けている人は、平成25年末で約31万4,000人、2016年で約32万9,000人と推定されています。

出典:一般社団法人 日本透析医学会 統計調査委員会

「図説 わが国の慢性透析療法の現況」 より ※

※ 統計調査結果は日本透析医学会により提供されたものですが、結果の利用、解析、結果および解釈はニッセンライフが独自におこなっているものであり,日本透析医学会の考えを反映するものではありません。

腎臓移植においては、一般社団法人 全国腎臓病協議会によると、平成24年度末では献腎移植が192件、生体腎移植が1,413件となっており、献腎移植を待つ移植希望登録者数の1万2,840人(平成26年2月末現在)に対して、年間1%強の人しか献腎移植を受けられない現状が明らかになっています。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

目次

よくある質問

「腎不全と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、腎不全の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

3年前に慢性腎不全と診断され、服薬治療および食事療法を続けています。日常生活には支障はなく、入院や手術もしておりません。ただ今後、病気が悪化することを考えると心配で、医療保険に加入しておきたいと思っていますが、入れる保険はありますでしょうか。

回答はこちら

腎不全と診断されて治療中の方は、通常の医療保険などへの加入は困難です。

腎不全と診断されて治療中の方は、通常の医療保険などへの加入は困難です。症状が悪化して入院・手術する可能性が健康な人よりも高くなるからです。ただ、「過去3ヶ月以内に医師から入院・手術をすすめられていない」「過去1年(2年)以内に、入院・手術をしていない」「5年以内にがんや肝硬変と診断されていない」など、3~5項目の簡単な条件をすべてクリアできれば、「引受基準緩和型医療保険」のご案内は可能です。この商品は、持病・既往症がある方向けの専用商品となっております。

末期の腎不全と診断され、現在、週に3回の頻度で透析治療を受けています。万が一に備えて終身保険などの死亡保険に加入したいと思います。私でも入れる終身保険はありますでしょうか。

回答はこちら

告知項目が3~5項目と少なく、持病や既往症がある人向けの「引受基準緩和型終身保険」をご案内できます。

告知項目が3~5項目と少なく、持病や既往症がある人向けの「引受基準緩和型終身保険」をご案内できます。通常の終身保険よりも保険料は割高になりますが、持病や既往症を原因として万が一の事態となった場合(死亡した場合)にも保障します。

約1年前に急性腎不全になり、緊急入院しましたが、幸いなことに大事には至らず、現在は生活習慣の改善や食事療法などで健康を保っています。ただ今後のことを考えて、医療保険を検討したいと思っています。加入できる医療保険はありますか。

回答はこちら

腎不全になった方は、通常の医療保険に加入することは難しくなります。症状が悪化したり、再発する可能性があるからです。

腎不全になった方は、通常の医療保険に加入することは難しくなります。症状が悪化したり、再発する可能性があるからです。しかし、持病・既往症がある方向けの引受基準緩和型医療保険であればお申し込みいただける可能性があります。ただし、退院してから一定期間を経過しないとご加入いただけないなど、保険商品によってお引き受けの条件は異なりますので、詳しくは当社のカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせ下さい。

糖尿病性腎症から末期の腎不全になり、現在は透析治療を続けています。通常の医療保険には加入できないのは分かっているのですが、がん保険に加入することはできるのでしょうか。

回答はこちら

申し訳ございませんが、腎不全の方は通常のがん保険への加入も困難です。

申し訳ございませんが、腎不全の方は通常のがん保険への加入も困難です。ただし、告知内容を簡素化した引受基準緩和型のがん保険であればご加入いただける可能性はあります。

相談をする

ニッセンライフでは、腎不全の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。