過敏性腸症候群でも入れる・加入できる保険

病気解説

過敏性腸症候群とは

過敏性腸症候群(Irritable bowel syndrome:IBS)は、大腸や小腸に大腸がんや潰瘍、または炎症性腸疾患のような明らかな病気がないのにもかかわらず、腹痛と、下痢もしくは便秘などの便通異常の両方、あるいはそのどちらかが起こる病気のことです。

過敏性腸症候群の診断

過敏性腸症候群を診断する上では、現在、Rome IV基準が国際的に最も多く用いられています。

Rome IV基準の具体的な内容は以下の通りです。

下記の2項目以上の特徴を示す腹痛が、最近3ヶ月のうちの1週間につき1日以上ある

- 1. 排便に関連する

- 2. 排便頻度の変化に関連する

- 3. 便形状(外観)の変化に関連する

注)最近3ヶ月間はRome IV基準を満たし、少なくとも診断の6ヶ月以上前に症状が出現していること。

つまり、お腹が痛くなりやすく、トイレの回数や便の形が変わる症状が3ヶ月以上続くと、過敏性腸症候群の可能性があるということになります。

こうした症状があり、他の大腸・小腸の病気の可能性が低いと判断された場合は過敏性腸症候群と診断されます。

他の大腸・小腸の病気が疑われる症状としては、発熱や関節痛、血便、6ヶ月以内の予期しない3kg以上の体重減少、身体所見での異常(腹部にしこりがある、出血しているなど)といったものがあります。こうした症状が見られる場合には、大腸がんや炎症性腸疾患の可能性もあるため、大腸検査をおこなう必要があります。

過敏性腸症候群には便秘が主体となる便秘型と、下痢が主体となる下痢型、下痢と便秘が両方ともみられる混合型、さらに分類不能型があります。

年齢層で見ると、過敏性腸症候群は若い方に多い傾向があります。

有病率(一定期間における患者の割合)は、男性が平均8.9%、女性が14.0%で、女性の方が1.6倍高いとされています。

また、男性よりも女性の方が腹痛を訴えやすく、便秘型が多いこと、そして女性よりも男性の方に下痢型が多いということがわかっています。

過敏性腸症候群の原因

過敏性腸症候群の発病あるいは症状が悪くなる原因として、身体的、精神的ストレスが大きく関与しています。脳と消化器との機能的な関連は脳腸相関(brain-gut interactions)と呼ばれており、過敏性腸症候群の病気の成り立ちに深く関わっています。

また、過敏性腸症候群には腸内細菌のバランスの乱れや本来透過すべきでない物質が粘膜を通過してしまう状態になること、腸に炎症が起こることも影響しています。

この他にも、細菌やウイルスによる感染性腸炎になった後に過敏性腸症候群を発症することがあり、感染性腸炎後IBS(post-ingectious IBS:PI-IBS)と呼ばれています。感染性腸炎後IBSを発症する要因としては、もともと抱えていたストレスやうつ、喫煙、感染性腸炎だった期間が長い、などといったことが挙げられます。感染性腸炎になってしまった後、約10%の方が過敏性腸症候群を発症したという報告もあります。

さらに、過敏性腸症候群には遺伝的な要因が関係しています。一卵性双生児の片方が過敏性腸症候群の場合にもう一人も同様である確率は17.2%、二卵性双生児の場合には8.4%という報告があります。

具体的にどの遺伝子が過敏性腸症候群に関係しているかは特定されていませんが、同じ遺伝子を持つ二人が過敏性腸症候群になる可能性が高いことから、遺伝的な要因が発症に関連しているのではないかと考えられています。

寿命や生活への過敏性腸症候群の影響

過敏性腸症候群に罹患したことが直接的な原因となって死に至るということはありません。

ただし、過敏性腸症候群によって健康に関連する生活の質(Quality of life:QOL)は著しく低下します。

現時点では過敏性腸症候群の症状を完全に消失させることは難しいため、症状をコントロールしつつ、うまく付き合っていくことが大切です。

過敏性腸症候群の合併症

過敏性腸症候群の合併症としては、機能性ディスペプシア(functional dyspepsia:FD)や、胃食道逆流症(gastroesophageal reflux disease:GERD)、炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:IBD)が知られています。

これらの3つの病気と過敏性腸症候群は、同時に発症する場合もありますが、炎症性腸疾患から過敏性腸症候群になる、または逆の場合も多くみられます。

保険加入

過敏性腸症候群でも入りやすい保険とは

過敏性腸症候群で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に加入できる可能性があり、治療状況によっては、通常の保険でも検討できる可能性もあります。

過敏性腸症候群で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをご紹介します。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

過敏性腸症候群で治療中・治療歴があっても通常の保険に入れる可能性があります

過敏性腸症候群は治療中か完治しているかによって加入条件が変わります。

完治して一定期間経過している場合は無条件で入れる可能性が高いですが、治療中の場合や完治後間もない場合は、腸について数年間保障しないという条件で加入できる可能性があります。

- 治療状況・期間(治療中、完治)

- 入院・手術 歴の有無

- 過敏性腸症候群以外で治療している病気や治療歴の有無

※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。

保険に加入できるかどうかは健康状態だけではなく、職業などその他の告知や申込内容で総合的に判断されます。

保険会社によって健康状態の目安や加入できる場合の条件が異なります。

A社では申し込みが難しい、B社なら申し込みできるが保障に制限がつく、C社は申し込みもできて保障の制限がなかったというケースがあります。

どの商品が自分に合っているのか個々に調べるのは大変なので、複数の保険会社の取り扱いがある代理店など保険のプロに相談して保険を探すことをおすすめします。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

通常の保険で加入が難しい場合は「引受基準緩和型保険」がおすすめ

過敏性腸症候群も含めて入院・手術を保障したいという場合は、引受基準緩和型保険がおすすめです。

引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。

持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。

ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。

引受基準緩和型保険も加入が難しいという場合は、無選択型保険があります。

医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。

ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始日以前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。

ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。

保険選びと一言でいっても病状や生活スタイル、すでに加入している保険があるかどうかなどによって、必要な保障や商品は異なります。

保険選びでお困りの場合は、ぜひニッセンライフまでご相談ください。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法

過敏性腸症候群の治療法

過敏性腸症候群の治療においては、なぜ腹部の不調が起きるのかを患者自身が理解しておくことが大切です。その上で、以下のような段階を踏んで治療がおこなわれます。

●第1段階の治療

治療の第一段階では、まず便秘型、下痢型を問わず、食事と生活習慣の改善をします。

過敏性腸症候群の症状を軽くするための食事のポイントとしては、規則正しい食事摂取、カフェインを控える、水分を十分に摂取することが挙げられます。逆に、脂質やカフェイン類、香辛料を多く含む食品は症状を起こしやすくするとされています。香辛料では、赤唐辛子などに含まれるカプサイシンは消化管運動を過度に活発にさせるため、腹部の痛みなどにつながるといわれています。また、胡椒、カレー、生姜、シナモン、ターメリックなどを多く含む食品を摂る回数と過敏性腸症候群との罹患率には統計学的に有意な関連があるとも報告されています。こうした食品を控えることで、過敏性腸症候群の症状を軽くすることが期待できます。

食生活の改善に加え、消化管の機能を調整する治療もおこなわれます。

まずは、消化管運動機能調整薬、またはビフィズス菌や乳酸菌などの有用菌であるプロバイオティクス、高分子重合体が投与されます。

加えて症状(下痢型・便秘型)に応じた薬を用いた治療を4〜8週間続けます。改善がなければ、第2段階に移行します。

●第2段階の治療

第2段階では、中枢神経に作用する薬を含めた治療がおこなわれます。第1段階の治療と並行しておこなわれることもあります。

患者のストレスや心理的異常が症状に関係しているのかどうかを判断し、必要な場合は抗うつ薬などを用います。

一方で、ストレスやうつ傾向、強い不安などを抱えていることが明らかではない場合には、大腸の粘膜生検、糞便細菌検査、小腸内視鏡検査、乳糖負荷試験などの精密検査がおこなわれることもあります。便秘や下痢に対しては、第1段階で使われなかった薬を用いて対処していきます。

こうした治療を4〜8週間続け、改善がなければ第3段階に移行します。

●第3段階の治療

第3段階では、薬物療法の効果がみられなかったことを考慮し、心理療法がおこなわれ、再度、ストレスや心理的な異常の有無についてチェックされます。もしも症状に心理的な異常が影響している場合には、薬物療法では治癒が難しい、心理社会的ストレスが原因で発症した過敏性腸症候群の可能性があるからです。

心理的な異常はないと考えられる場合には、消化管の画像検査によって消化管運動に異常がないかを調べます。

消化管運動が正常な場合、その後の治療では第1、2段階で用いられなかった薬を用います。改善がなければ、心理療法としてリラクゼーション法や催眠療法、認知行動療法のような専門的な心理療法がおこなわれます。

これで改善すれば治療終了もしくは継続、改善がなければ診断をもう一度見直すか経過観察となります。

治療費

過敏性腸症候群の治療費

過敏性腸症候群では、基本的には外来診療が中心になります。

以下に、診察や治療に必要な金額の概算を示します(3割負担の場合)。ただし実際の金額は、医療機関や診察内容、処方期間によって異なります。

- 初診料:880円

- 再診料:230円

- 一般的な血液検査:300円〜900円

- プロバイオティクス処方(例:ビオフェルミン):約540円(1日3回30日分)

- 消化管運動調整薬(例:トリメブチンマレイン酸塩):約540円(1日3回30日分)

- 抗うつ薬(例:ミルタザピン):先発品で約3900円、後発品で約1200円(1日1回30日分)

- 抗不安薬(例:エチゾラム):約300円(1日1回30日分)

上記はいずれも保険診療の適用対象です。一方で、心理療法や栄養指導は保険外診療になることがあります。

医療機関によっても異なりますが、認知行動療法などの心理療法は、保険適用外の場合、1回5,000円から15,000円程度になることもあります。認知行動療法は医師がおこなった場合には保険診療となることもありますが、こうした専門の医師はまだ少ないのが現状です。

過敏性腸症候群の場合、消化器症状以外に抗うつ症状など心理的な治療が必要なこともあるため、その分医療費がかさんでしまう傾向にあります。

過敏性腸症候群では基本的に入院を要することは少ないですが、精密検査や併発疾患の影響で入院が必要となるケースがあります。その際には、入院のためにかかる費用が上乗せされます。

なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

病気データ

過敏性腸症候群のデータ

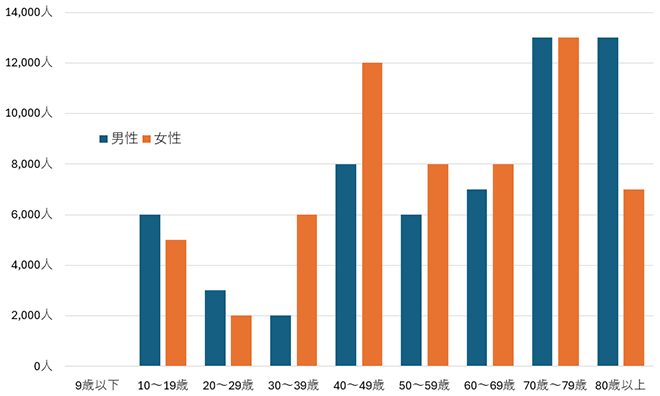

令和5年の「患者調査」によれば、令和5年における過敏性腸症候群の患者数は約109,000人(男性約48,000人、女性約61,000人)でした。

全年齢層での過敏性腸症候群の有病率(一定期間における患者の割合)は、およそ10%とされており、ここ数年での大きな増加傾向は確認されていません。

厚生労働省「令和5年患者調査」を用いてニッセンライフが作成

日本、中国、韓国における過敏性腸症候群の有病率を調べた最近の研究(Takeokaら、2023)によると、日本(東京・福岡)、中国(北京)、韓国(ソウル)の20〜60歳を対象に過敏性腸症候群かどうかを診断した結果、過敏性腸症候群の有病率は12.6%(日本14.9%、中国5.5%、韓国15.6%)でした。下痢型は2.8%、便秘型は2.1%、混合型は6.0%、分類不能型は1.7%と混合型が最も多くみられました。その他、患者の54.9%が男性で下痢型は男性のほうが多く(男性/女性:3.7%/1.8%)、年齢別では40代の有病率が最も高い結果となっています。

過敏性腸症候群は、消化器的なアプローチの他に心療内科や精神科専門医の診療が必要になることもある病気です。便秘や下痢、腹痛などの症状が長引く場合には、まずは消化器内科を受診しましょう。

出典・参考文献

過敏性腸症候群(IBS)|ガイドライン一覧 - 日本消化器病学会

https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/pdf/IBSGL2020_.pdf厚生労働省「令和5年患者調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html

医療情報の監修

和田 蔵人

プロフィール

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。

地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

目次

よくある質問

「過敏性腸症候群と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、過敏性腸症候群の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

過敏性腸症候群で治療をしていますが保険に入れますか?

回答はこちら

治療状況によっては通常の保険に入れる可能性があります。

保険に入れるかどうかの判断基準は保険会社や商品によって異なります。

通常の保険に加入できた場合でも、腸に関して保障しないという条件が付く可能性があります。

1年ほど前に過敏性腸症候群で入院し、現在も通院で治療を続けています。保険に入れますか?

回答はこちら

通常の保険でも入れる可能性はありますが、難しい場合は引受基準緩和型保険の検討をおすすめします。

まずは通常の保険に申し込んでみて、保険会社の診査の結果入れなかった場合は、引受基準緩和型保険を検討することをおすすめします。

過敏性腸症候群以外にも治療している病気がありますが保険に入れますか?

回答はこちら

告知事項に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。

複数の持病があっても告知事項に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。

病名や治療状況によって検討しやすい商品が異なるため、複数の商品で比較・検討されることをおすすめします。

相談をする

ニッセンライフでは、過敏性腸症候群の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。