潰瘍性大腸炎でも入れる・加入できる保険

病気解説

潰瘍性大腸炎とは

潰瘍性大腸炎とは、食べ物の最後の通り道である大腸に慢性の炎症が起こる病気です。炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease:IBD)のひとつであり、国の指定難病とされています。炎症が起こることで、大腸の粘膜がただれたり(この状態を「びらん」と呼びます)、粘膜がえぐれる潰瘍ができたりします。そのため、この病変から出血をして血便が出たり、炎症が起こることで腹痛がみられたりします。大腸粘膜の炎症が慢性的に持続することで、下痢や血便、腹痛が続き、慢性的な栄養状態の悪化や貧血、体調不良など、日常生活に支障が出ることも少なくありません。しかし、近年は新しい治療法も確立され、適切な治療を受ければ、症状が改善し健康な人と変わらない日常生活を送ることができる場合が多くなっています。

潰瘍性大腸炎の症状

潰瘍性大腸炎の症状は、繰り返す下痢症状と腹痛で、下痢の際には血便を伴うことも多くあります。また、発熱が続いたり、消化管出血が持続したりすることで貧血になりやすくなります。貧血が続くと、立ちくらみや動いたときの動悸、だるさ、むくみなどがみられることもあります。

さらに、潰瘍性大腸炎では関節炎や眼の症状(虹彩炎)、膵炎、皮膚症状など腸管以外の症状が起こることも少なくありません。

血便や下痢、腹痛は特徴的な症状であり、症状が続く場合には消化器内科で相談すると良いでしょう。

潰瘍性大腸炎を発症しやすい人

潰瘍性大腸炎を発症しやすい年齢は、10代後半〜30代前半といわれています。しかし、50歳以上の中高年でも発症することもあるため、中高年でも注意が必要です。2015年の時点で約22万人程度の患者数といわれていましたが、2023(令和5)年の総患者数は24.9万人(男12.8万人、女12.1万人)となっており、近年は増加傾向にあります。

潰瘍性大腸炎は家族内での発症が認められており、何らかの遺伝的要因が関与していると考えられています 。潰瘍性大腸炎を発症しやすい、いくつか特異的な遺伝子が報告されていますが、その遺伝子があれば必ず発症するというわけではありません。遺伝的要因と食生活などの環境因子が複雑に絡み発症に至ると考えられています。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の原因については、腸内細菌、喫煙、環境因子、免疫異常などが関与している可能性が考えられていますが、いまだはっきりしていません。また、近年潰瘍性大腸炎の患者数が増加傾向にある原因として、内視鏡検査での診断法が進歩していることなども挙げられますが、食生活の西洋化が影響 しているのではないかともいわれています。

潰瘍性大腸炎の経過

治療をおこなうことにより、多くの場合、潰瘍性大腸炎の改善や寛解(完治とはいえないものの、症状が軽くなったり消えたりしている状態)となります。しかし、再発することも少なくないため、継続的に消化器内科を受診して経過を見ていく必要があります。また、潰瘍性大腸炎を発症してから7〜8年経過すると大腸がんを合併するリスクが高くなると報告されているため、注意が必要です。該当する場合は、定期的に大腸内視鏡検査を受けることが望ましいとされています。

一般的に、潰瘍性大腸炎の患者の生命予後(いわゆる余命)は健康な方と変わらないといわれています。適切なタイミングで病気の状態を診察してもらい、異常があれば早めに見つけてもらうことが大切なため、かかりつけ医を持ち、定期的な経過観察をおこなうようにしましょう。

保険加入

潰瘍性大腸炎でも入りやすい保険とは

潰瘍性大腸炎で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に加入できる可能性があり、治療状況によっては、通常の保険でも検討できる可能性もあります。

潰瘍性大腸炎で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをご紹介します。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

潰瘍性大腸炎で治療中・治療歴があっても通常の保険に入れる可能性があります

潰瘍性大腸炎は腸について一定期間または全期間保障しないという条件付きで通常の保険に加入できる可能性が高いです。

また、手術経験があり現在は完治しているなどの治療状況によっては、条件なしで通常の保険に加入できる可能性もゼロではありません。

- 診断されてから何年経過しているか

- 入院・手術の有無

- 治療状況・治療期間

- 潰瘍性大腸炎以外で治療している病気や治療歴の有無

※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。

保険に加入できるかどうかは健康状態だけではなく、職業などその他の告知や申込内容で総合的に判断されます。

保険会社によって健康状態の目安や加入できる場合の条件が異なります。

A社では申し込みが難しい、B社なら申し込みできるが条件が厳しい、C社は申し込みもできて条件もゆるやかだったというケースがあります。

どの商品が自分に合っているのか個々に調べるのは大変なので、複数の保険会社の取り扱いがある代理店など保険のプロに相談して保険を探すことをおすすめします。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

通常の保険で加入が難しい場合は「引受基準緩和型保険」がおすすめ

潰瘍性大腸炎も含めて入院・手術を保障したいという場合は、引受基準緩和型保険がおすすめです。

引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。

持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。

ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。

引受基準緩和型保険も加入が難しいという場合は、無選択型保険があります。

医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。

ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始日以前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。

ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。

保険選びと一言でいっても病状や生活スタイル、すでに加入している保険があるかどうかなどによって、必要な保障や商品は異なります。

保険選びでお困りの場合は、ぜひニッセンライフまでご相談ください。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法

潰瘍性大腸炎の治療法

潰瘍性大腸炎の治療では、「病期」「病変範囲」「重症度」に応じて内科的治療や外科的治療をおこないます。

「病期」は、腹痛や血便がみられる「活動期」と、症状がない「寛解期」に分けられます。また、「病変範囲」は、びらんや潰瘍などの病変の範囲から「直腸炎型」「左側大腸炎型」「全大腸炎型」に分類されます。「重症度」は排便回数や便の状態、全身症状の有無などにより「軽症」「中等症」「重症」に分類されます。

●潰瘍性大腸炎の治療法

軽症~中等症での寛解導入療法(治療の最初の段階において、症状の軽減または大部分の消失など、コントロールできている状態を目指しておこなう治療)では、5-ASA(5-アミノサリチル酸)製剤が用いられ、改善がみられない場合には、ステロイド剤の投与が検討されます。その他病状に応じて免疫調節薬や免疫抑制剤のタクロリムス、生物学的製剤である抗TNFα抗体製剤が使用されたり血球成分除去療法が用いられたりします。

このように、寛解導入療法をおこない、寛解期になった場合には上記の治療法を組み合わせながら経過をみていきますが、病状によっては手術療法が検討されます。

以下のようなケースでは、患者の状態により外科手術が検討されます。

- 潰瘍性大腸炎の重症例や、ステロイドや免疫抑制剤などの保存的治療で治療が上手くいかない場合

- 潰瘍性大腸炎の経過中に悪性腫瘍が合併症として生じた場合

- ステロイドの副作用が出る方や投与量が多くなった場合

手術法としては、大腸の全摘術(大腸をすべて切り取る手術)または、亜全摘術(一部の大腸を残す方法)が基本術式です。患者の状態や病状によって直腸を温存できれば排便機能を残せますが、難しい場合には人工肛門となることもあります。

●生活上の注意点

潰瘍性大腸炎の治療中の生活については、現在使用している薬剤や病状により異なることがあるため、詳しくは主治医に確認すると良いでしょう。一般的な注意としては、疲れやストレスをためない、十分な睡眠をとって規則正しく生活を送ることが大切です。また、症状が改善していれば食事の制限はありませんが、症状が出ている場合にはカフェインの摂取や刺激物、アルコールなどは控えた方が良いでしょう。

治療費

潰瘍性大腸炎の治療費

●潰瘍性大腸炎の通院・入院

潰瘍性大腸炎では外来での通院治療をおこなう場合もあれば、大腸の炎症が強く、点滴等で長期にわたり腸管を休ませる必要がある重症例で入院を要する場合もあります。薬物療法、運動療法、心理療法、放射線療法など、手術以外の治療の場合には、病状により入院日数は変わります。数週間〜3か月以上の長期入院となることもあります。

手術する場合、術式や病状により変動しますが、多くは2〜3週間程度の入院となります。

●医療にかかる費用

近年では潰瘍性大腸炎に対する治療法が発展し、さまざまな治療を選択できるようになりました。しかし、中には非常に高額な薬剤もあります。一例として、ステロイドが効かない症例で使用する生物学的製剤の価格は下記の通りです(いずれも3割負担の場合の金額)。ただし、下記はあくまで薬剤の額であり、その他注射などの手技に対する費用などが別にかかります。

- インフリキシマブ(レミケード®)

成人(体重60kg)の場合 1回あたり49,455円 - アダリムマブ(ヒュミラ®)

成人(体重60kg)の場合 1回あたり15,465円 - ゴリムマブ(シンポニー®)

成人(体重60kg)の場合 1回あたり63,794円

これらの薬剤を使用する場合には前述の「高額かつ長期の特例」が適用されることが多いですが、治療が長期にわたるため負担となることも考えられます。

医療費の負担を軽減できる制度として、高額療養費制度があります。また潰瘍性大腸炎は厚生労働省が定める指定難病であるため、医療費の助成を受けられる場合があります。なお、どちらも入院中の食費(食事療養費)や差額ベッド代は対象外です。

病気データ

潰瘍性大腸炎のデータ

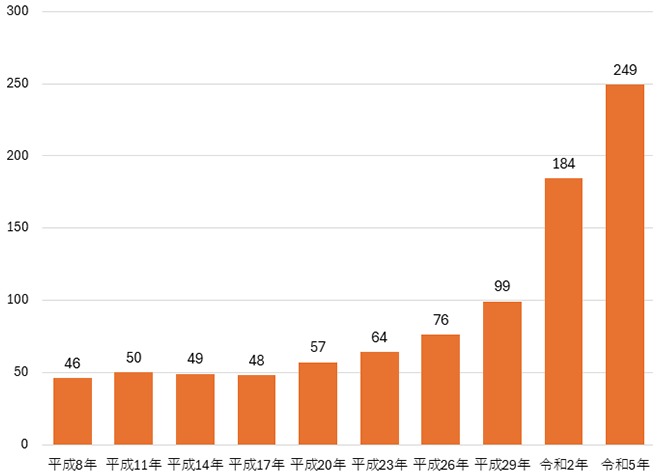

厚生労働省の「令和5年患者調査」によると、日本における潰瘍性大腸炎の総患者数は24.9万人(男12.8万人、女12.1万人)となっています。一方で、潰瘍性大腸炎医療受給者証交付数は令和5年度末時点で約14万人と報告されており、人数の乖離(かいり)がみられます。これは、潰瘍性大腸炎の軽症の患者が医療助成の対象とならなくなったことで、申請数が実数より下がっているためと考えられます。しかし、以下のグラフからもわかるように年々潰瘍性大腸炎の患者数は増加傾向です。大腸内視鏡検査での診断の向上によってより多く潰瘍性大腸炎が見つけられるようになった可能性もありますが、近年の食事の変化も大きな一因であると考えられています。

米国では潰瘍性大腸炎の患者数が多く、日本の倍以上といわれています。近年の西洋式の食事の広がりにより潰瘍性大腸炎の患者数が多くなったのではないかと考えられています。

出典:厚生労働省「令和5年 患者調査 傷病分類編(傷病別年次推移表)」

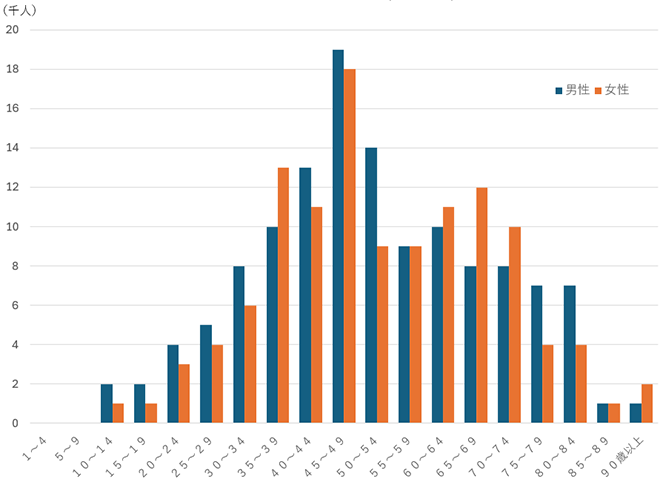

下記のグラフからもわかるように、潰瘍性大腸炎は10歳代から増加し、30歳代までの若年層で多い疾患とされています。しかし、50歳以降の中高年でも決して少ない発症数ではありません。下痢や腹痛などが持続する場合には、消化器内科で相談することが大切です。

また、男女比に関しては、10歳代ではやや男性に多い傾向がみられますが、そのほかの年代では男女の差はほとんど見られません。男女ともに気をつけなければならない病気といえます。

出典:厚生労働省「令和5年患者調査」

出典・参考文献

難病医学研究財団.難病情報センター「潰瘍性大腸炎」

https://www.nanbyou.or.jp/entry/62

厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(久松班)令和6年度分担研究報告書「潰瘍性大腸炎・クローン病診断基準・治療指針」

http://www.ibdjapan.org/pdf/doc15.pdf一般財団法人日本消化器病学会「炎症性腸疾患(IBD)診療ガイドライン2020」

https://www.jsge.or.jp/committees/guideline/guideline/ibd.html厚生労働省「令和5年患者調査」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/23/index.html厚生労働省「衛生行政報告例」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html

医療情報の監修

和田 蔵人

プロフィール

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。

地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

目次

よくある質問

「潰瘍性大腸炎と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、潰瘍性大腸炎の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

潰瘍性大腸炎は指定難病ですが、保険に入れますか?

回答はこちら

治療状況によっては通常の保険に入れる可能性があります。

通常の保険に加入できた場合でも、腸の疾病を保障しないという条件が付く可能性があります。

治療状況の基準は保険会社や商品によって異なるため、詳しくはニッセンライフまでお問合せください。

潰瘍性大腸炎以外で治療の病気がありますが保険に入れますか?

回答はこちら

病名や治療状況によっては通常の保険に入れる可能性があります。

引受基準緩和型保険も告知項目に該当がなければ入れる可能性があるので、持病の悪化にも備えたいなど、目的に応じて保険商品の比較・検討することをおすすめします。

潰瘍性大腸炎が長期間続くと大腸がんのリスクが高くなると聞きました。がんにも手厚い保険に入りたいのですが入れますか?

回答はこちら

引受基準緩和型医療保険の特約を付加する方法であれば入れる可能性があります。

潰瘍性大腸炎で治療中の場合、通常の医療保険のがん特約やがん保険に入ることは難しいですが、引受基準緩和型医療保険のがん特約であれば告知項目に該当しない可能性があります。

潰瘍性大腸炎以外にも治療している病気がありますが保険に入れますか?

回答はこちら

告知に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。

複数の持病があっても告知に該当がなければ引受基準緩和型保険に入れる可能性があります。

病名や治療状況によって検討しやすい商品が異なるため、複数の商品で比較・検討されることをおすすめします。

相談をする

ニッセンライフでは、潰瘍性大腸炎の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。