白血病でも入れる・加入できる保険

病気解説

白血病とは

血液の細胞には赤血球、白血球、血小板の3つがあります。これらの血液細胞はいずれも血液細胞の元になる造血幹細胞から分化したものです。この造血幹細胞が分化する途中でがん化した状態が白血病です。

白血病は病期の進行速度や、どの種類の細胞ががん化したかにより大きく4つに分類されます。

まず、白血病細胞が急激に増える急性白血病と、ゆっくり増加する慢性白血病に分けられます。また、骨髄芽球ががん化したものが骨髄性白血病です。一方、リンパ球になる前の細胞ががん化したものがリンパ性白血病です。

小児の白血病には急性リンパ性白血病が多くみられます。一方、成人の白血病では、急性骨髄性白血病が最も多いです。

白血病の症状

いわゆる急性白血病では、急に病状が進行します。

まず、骨髄で白血病細胞が増加することで正常な血液細胞がつくられなくなり、正常な白血球や赤血球、血小板が減少します。赤血球が減少すると、貧血の症状があらわれ、立ち眩みや息切れ、動悸などがみられます。また、血小板が減少すると出血が止まりにくくなるため、鼻出血や歯肉からの出血、月経血が止まらない、全身にあざができるなど、出血症状がみられることも少なくありません。白血球が減少すると、細菌などに感染しやすくなります。

そのほかに発熱や頭痛、骨の痛み、関節痛などの症状がみられます。しかし、初期では風邪と似ていてはっきりわからない症状が出ることも多くあります。発熱などの症状が長引く時には内科で相談をしてみると良いでしょう。

慢性白血病では、病状はゆっくり進行するため、初期ではほぼ症状がありません。病気が進行し、急性転化(慢性期にあった白血病が急性白血病の様に進行すること)すると、正常な血液細胞がつくられなくなり、急性白血病と同様の症状がみられるようになります。

また、慢性骨髄性白血病では、脾臓が大きくなるため、お腹に張りを感じることもあります。

白血病の原因

骨髄幹細胞が分化する際に、何らかの原因で遺伝子変異を起こし、無秩序にがん細胞が増殖するようになります。遺伝子異常を引き起こす原因は多くの場合わかっていません。

慢性骨髄性白血病はフィラデルフィア染色体(22番目と9番目の染色体が途中で切れて組みかわった異常な染色体)が原因であることがわかっていますが、染色体が傷ついた原因まではわかっていません。放射線や化学物質、喫煙、ウイルス感染が染色体を傷つける原因の可能性があると考えられていますが、はっきりはしておらず、今後の研究が待たれます。

他のがんの治療のために抗がん剤を使用したり、放射線治療を受けたりした後に白血病を発症することもあり、関連があると考えられています。

また、悪性リンパ腫の一種である成人T細胞白血病はHTLV-1というウイルスの感染が原因となることがわかっています。母乳や血液を介してウイルス感染することが原因です。

白血病診断のための検査

血液のがんの診断や病型を確定するためには、骨髄検査をおこないます。

- 骨髄検査

局所麻酔をし、腸骨(腰の骨)に針を刺して骨の中の骨髄組織を採取します。取れた骨髄組織を顕微鏡で観察し、白血病かどうかや白血病の種類を診断します。また、治療中の効果判定をする場合にも、骨髄検査での診断が重要です。採取した骨髄組織を用いて染色体分析や細胞表面たんぱく質の分析などの特殊な検査をし、白血病の分類を調べることもあります。 - 血液検査

血液検査で血球の形態や、白血病細胞数、正常な血球数などを調べます。 - 画像検査(CT、PET-CT、MRIなど)や髄液検査

他の臓器にがん細胞の浸潤(がんが周囲の臓器に広がって、侵入していくこと)が無いか、合併症はないかなど必要時に検査をすることがあります。

保険加入

白血病でも入りやすい保険とは

白血病で治療中であっても、持病がある方でも入りやすい「引受基準緩和型保険」や「無選択型保険」に入れる可能性があります。

白血病で治療中、過去に治療経験がある方が保険を選ぶときのポイントをみてみましょう。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

白血病で治療中・治療歴がある方が入りやすい引受基準緩和型保険とは

引受基準緩和型保険は、通常の保険と比べて健康状態の告知など保険に加入する条件(引受基準)が緩和されているため、治療中の方や治療歴がある方も入りやすくなっています。

引受基準緩和型保険は、持病が悪化して入院や手術をした場合でも保障対象になるため、万が一のときでも安心です。

ただし、保険に入りやすい分保険料が割増になっているなどの条件があります。

- 白血病と診断されて何年経過しているか(治療期間)

- 入院・手術の有無と時期

- 治療状況(投薬治療、経過観察など)

- 白血病以外で治療している病気の有無

※目安は一例であり、特定の保険会社の基準ではありません。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

引受基準緩和型保険では加入が難しいという場合は無選択型保険

無選択型保険は医師の診査や告知書による告知がないため、直近で入院や手術をしていても入れる可能性がある保険です。

ただし、保険料が引受基準緩和型保険よりもさらに割高であることや、責任開始期(日)前に発病していた病気は保障(補償)の対象にならないなどの条件がついていることがほとんどです。

ニッセンライフで無選択型保険の相談・加入された方は、現在何も保険に加入していないため、引受基準緩和型保険に入れるようになるまでのつなぎとして検討されることが多いです。

保険の選び方で迷ったときはニッセンライフにご相談ください

白血病はがんの一種なので、引受基準緩和型保険でも商品によっては加入が難しいことがあります。

しかし、引受基準緩和型保険の告知項目は商品によって項目数や告知内容が異なるため、A社の商品では加入が難しくてもB社なら加入できたというケースがあります。

ニッセンライフでは複数の保険会社の取り扱いがあり、お客さまのご希望に合わせて商品のご紹介・ご説明・申し込みのお手伝いを行っております。

ぜひお気軽にお問合せください。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

とくに女性のオペレーターが多数在籍しているため、女性のお客さまも安心して相談いただけます。

治療法

白血病の治療法

白血病の治療は、薬物療法が基本です。また、慢性白血病と急性白血病では治療の内容や対応も大きく異なります。

慢性白血病では、投薬治療で安定した状態を維持することが可能であり、進行が遅く症状がない場合など一定の条件に該当する場合には治療せずに経過をみることもあります。

一方、急性白血病は症状の進行が速いため入院での治療を要し、基本的には強力な抗がん剤治療をおこないます。抗がん剤が使用できない場合には対症療法をおこなう場合もありますが、白血病の種類により治療法や方針が大きく変わるため、それぞれに分けて解説します。

●慢性骨髄性白血病

慢性骨髄性白血病では、分子標的薬を内服する治療がおこなわれます。急性転化した場合には、細胞障害性抗がん薬を併用する治療をおこないます。また、場合によっては造血幹細胞移植が検討されます。

●慢性リンパ性白血病

白血病の中で症状や進行が一番穏やかで、症状がない場合には経過観察をすることも多いです。症状が進行すると血球の減少がみられ、重度の貧血になることもあります。このように症状が進行した場合には、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を用いて治療をします。場合により造血幹細胞移植の対象となることもあります。

●急性リンパ性白血病

急性リンパ性白血病に対する治療は、フィラデルフィア染色体の有無により治療法が異なります。フィラデルフィア染色体がある場合には、分子標的薬と複数の細胞障害性抗がん薬を用いた薬物療法がおこなわれます。両方とも、場合により造血幹細胞移植をおこなう場合もあります。

●急性骨髄性白血病

急性骨髄性白血病の場合には、年齢や病状により細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を組み合わせて使用する薬物療法がおこなわれます。

また、急性骨髄性白血病の中でも前骨髄球に異常が起こり、がん化した急性前骨髄球性白血病の場合は、全トランス型レチノイン酸(ビタミンの一種)と細胞障害性抗がん薬を用いた薬物療法がおこなわれます。

いずれの白血病でも、薬物療法後に造血幹細胞移植をおこなう場合もあります。

<細胞障害性抗がん薬>

細胞が増殖する仕組みを阻害してがん細胞を攻撃する。ただし、がん以外の正常な細胞も影響を受ける。

吐き気や嘔吐、脱毛などの症状が出やすい。

<分子標的薬>

がん細胞の表面にあるタンパク質や遺伝子を標的にしてがんを攻撃する。従来の抗がん薬に比べて正常な細胞への影響を抑えられるが、骨髄抑制や血圧上昇、間質性肺炎などの副作用がみられることがある。

●造血幹細胞移植について

造血幹細胞移植は、白血病を含む血液のがんに対し、完治を目指しておこなう治療です。造血幹細胞移植前に通常よりも多い細胞障害性抗がん薬による大量化学療法、全身放射線治療をおこない、がん細胞を減少させた後造血幹細胞が含まれる細胞液を点滴で注入します。造血幹細胞移植は非常に強い治療であり、重い副作用が起こります。命にかかわることもあり、患者の体力や病状により移植に耐えうるかどうかを検討しなければなりません。

造血幹細胞移植には、あらかじめ採取し凍結保存した患者本人の造血幹細胞を用いる「自家造血幹細胞移植」と、健康なドナーから提供された造血幹細胞を用いる「同種造血幹細胞移植」があり、どちらの方法で移植するのかは白血病の種類や移植の目的により選択されます。いずれの場合も、造血幹細胞移植には、数か月の入院が必要となります。

移植方法についての詳しい内容について疑問がある場合や治療に関して不安な点がある場合は、主治医に聞いてみましょう。

治療費

白血病の治療費

造血幹細胞移植を受ける場合には、3〜4か月の入院となることが多いですが、患者の病態や、副作用や合併症の出方によっても入院期間は変わります。また、退院後も長期に通院が必要な場合もあります。病型により異なりますので、詳しくは担当医に確認しましょう。

医療にかかる費用

造血幹細胞移植には骨髄移植、末梢血管細胞移植、臍帯血移植があります。それぞれにかかる費用は以下の通りです(以下、移植費用や入院費を含めた費用などは、いずれも3割負担の場合の金額を記載しています)。

- 骨髄移植(同種移植)

199,350円 - 骨髄移植(自家移植)

77,550円 - 末梢血幹細胞移植(同種移植)

199,350円 - 末梢血幹細胞移植(自家移植)

92,550円 - 臍帯血移植

199,350円

このほかの入院にかかる費用もあるため、全体として移植前後の1か月で平均120~150万円ほどかかります。また、合併症にもよりますが、病状が落ち着くまでおおむね1か月に30万〜60万円かかるといわれています。

医療費の負担を軽減できる制度として、高額療養費制度が利用できます。ただし、入院中の食費(食事療養費)や差額ベッド代は対象外です。

また、同種移植の骨髄移植や末梢血幹細胞移植の場合、骨髄バンクへの登録料や骨髄採取費用(骨髄採取に伴うドナーの医療費)、骨髄運搬費用などが別にかかりますが、骨髄採取費用には健康保険が適用されます。また、骨髄運搬費用は、健康保険の療養費払い制度が利用できる場合があります。(これらの費用は治療の条件により、保険や療養費払い制度が適用されるかどうかが異なるため、詳しくは病院の窓口にてお問い合わせください。)

なお、治療費に関しては、監修医の診療経験に基づく平均的な金額を記載しております。患者の病状や受診される診療機関、治療方法などによって費用は異なります。あくまでも治療費の目安として情報を提供するものです。

病気データ

白血病のデータ

2020年に新たに白血病と診断された数(罹患数)は14,272例(男性8,384例、女性5,888例)となっています。下の表のように近年の白血病の罹患数はほぼ横ばいです。人口10万人当たり罹患数は男性で13.7例、女性で9.1例、全体で11.3例と、多くみられる病気ではありません。

| 診断年 | 総数(例) | 男性(例) | 女性(例) |

|---|---|---|---|

| 2016 | 13,789 | 8,143 | 5,646 |

| 2017 | 13,820 | 8,038 | 5,782 |

| 2018 | 14,287 | 8,359 | 5,928 |

| 2019 | 14,318 | 8,396 | 5,922 |

| 2020 | 14,272 | 8,384 | 5,888 |

(国立がん研究センター.全国がん罹患データより作成)国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)を用いてニッセンライフが作成

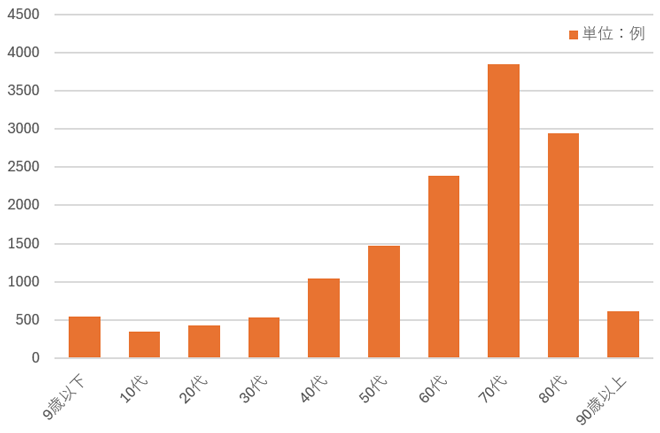

また、罹患した時の年齢は10歳未満でやや多いですが、その後は減少し再び20代前半から増加、70歳代でピークを迎える傾向にありました。

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)を用いてニッセンライフが作成

近年は白血病に対する診断と治療のめざましい進歩が認められていますが、白血病全体の5年相対生存率は44.0%と未だ死亡率の高い病気であるため、十分な注意が必要です。

お客様の治療の状況によっては他の商品をご案内できる場合がございます。

ご検討にあたっては、ぜひ一度お電話やメールよりお問い合わせください。

出典

国立がん研究センターがん情報サービス「白血病の分類」

https://ganjoho.jp/public/cancer/class_leukemia/index.html

国立がん研究センターがん情報サービス「最新がん統計」

https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html

日本血液学会.造血器腫瘍診療ガイドライン

http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/table.html

医療情報の監修

久高 将太

プロフィール

琉球大学医学部卒業。琉球大学病院内分泌代謝内科所属。市中病院で初期研修を修了後、予防医学と関連の深い内分泌代謝科を専攻し、琉球大学病院で内科専攻医プログラム修了。今後は公衆衛生学も並行して学び、幅広い視野で予防医学を追求する。

日本専門医機構認定内科専門医、日本医師会認定産業医。

目次

よくある質問

「白血病と保険」に関する相談例

持病や既往症がある人向けの保険商品をご案内しているニッセンライフのカスタマーコンタクトセンターには、白血病の方から多くのご相談があります。

主な質問とその回答例をご紹介します。

7年ほど前に白血病になり治療をして、現在は1年に1回定期健診を受けています。再発などもなく元気に過ごしていますが通常の保険でも入れますか?

回答はこちら

通常の保険は難しいですが、引受基準緩和型保険であれば入れる可能性があります。

白血病もがんの一つであるため、通常の保険に加入することはかなり難しいです。

白血病の治療終了から5年以上経過していると、引受基準緩和型保険であれば複数の商品の比較・検討ができるのでおすすめです。

健康診断で要精密検査の指摘を受けました。入院や手術が必要になった場合に備えて保険に入りたいのですが入れますか?

回答はこちら

これから検査の予定がある場合は、いかなる保険も入ることはできません。

検査を受けた結果、入院や手術が必要になる可能性があるため、保険に入ることはできません。

検査で病気が見つかったとしても、病名や治療状況によっては保険に入れる可能性があるため、検査を終えてからニッセンライフまでご相談ください。

1年前に白血病で入院治療を受けました。現在は通院で治療を受けています。保険に入れますか?

回答はこちら

1年以内に入院・手術がなければ引受基準緩和型保険が検討できる可能性があります。

ニッセンライフではお客さまの病名や治療状況に合わせて検討できる保険をお探ししますので、詳しくはお電話でご相談ください。

相談をする

ニッセンライフでは、白血病の方の保険加入のご相談を受け付けています。ぜひお気軽にお電話下さい。

電話で相談する

ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが対応いたします。保険でお悩みな点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

対面で相談する

ニッセンライフのコンサルタントもしくは提携している共同募集代理店のコンサルタントが直接お会いし、お客様のライフプランに関するご相談や、ご家庭の問題解決策として保険のご提案をいたします。

電話番号

{{nlifeTel.num}}

受付時間

- 平日:

- 9:00~19:00

※土・日・祝日休み

willnaviを運営する保険代理店、ニッセンライフに保険でお悩みな点や疑問点を無料でご相談できます。